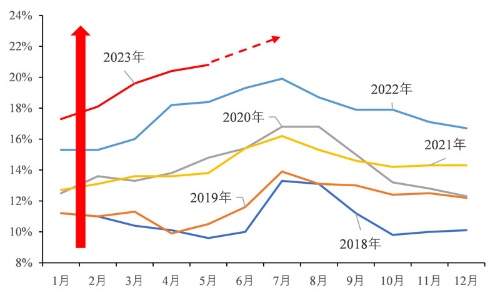

| 7、8月は暑い暑いと言いながら、あっという間に過ぎ去ったような気がする。9月に入ったが、相変わらず猛暑が続いている。我が家のデジタル温度計は今、36.3℃を示している。昔は暑い日でも精々34~5度であった。今年は35℃以上になる日がやたらと多い。これも地球温暖化の性かと思う。夏空はムクモクと入道雲が立ち上るのが当たり前なのに、秋のような澄み渡った空にぽっかり白い雲が浮かんでいる。日差しは刺すように痛みさえを感じる。 学校では二学期が始まったが、この暑さでは先生も生徒も大変だろう。最近、教室にはエアコンが設置されていると聞いているので、快適かもしれない。 日本は4月に新学期を迎えるが、海外では9月が学期初めのところが多い。何かにつけて日本の制度は海外と違ったことが多い。春の入学シーズンは桜が咲き、芽が吹き始める時期なので、新しい門出にふさわしい時期だと思う。日本の四季(時候)によく合っている。卒業・入学時期を海外と合わせようかという案も時々議論されているが、何もかもグローバルスタンダードにする必要はないと思う。 さて、隣の中国、韓国は、福島原発の『処理水』の海洋投棄に反対するニュースが盛んに報じられている。『処理水』を『汚染水』だとして、絶対反対だと言っている。『処理水』は元は確かに『汚染水』だが、ALPSという多核放射物質を除去できるフィルターで濾した水なので、有害な放射性物質は除去されている。 ただし、水分子(H2O)と化学的振る舞いが同じトリチウム水(HTO)は今の技術では分離できない。トリチムは自然界、空気中や海洋の海水にもわずかに存在しているので、濃度が希釈であれば人体に問題ないと言われている。国際原子力機関(IAEA)も立ち合い、安全性を担保して『処理水』の海洋投棄を8月24日に始めた。中国、韓国も原発の排水の中に、トリチウムは含まれている。彼らは、正常稼働している原発の排水と、原子炉事故を起こした放射性汚染水の汚染物除去をした『処理水』とは違うという建前で反対をしている。これは世界の原発を監督しているIAEAの科学的評価に従うべきだろう。 中国の話題になるが、この数か月前から中国の若者の失業率が2割を超えているという話を聞いた。これは大変な数字だ。20歳前後で一番労働力として活躍できる年代の人が就職できないという状況はなぜなのだろうか? 一人っ子政策で、親が子供に、よりよい生活ができることを楽しみに学資を支払い、カネをかけて育ててきたはずだ。その子供たちが大学を卒業しても就職ができないという状況は非常に親子にとってつらいはずだ。 中国は人口が日本の10倍、GDP世界第二位の経済大国、その中国が不動産バブルを目の前にし、若者の就職難、経済低迷に遭遇している。 その実態について、日経ビジネス誌の関連記事を一部紹介する。 ■中国都市部における若年層の失業率が上昇し続けている。 (図表1)若年層失業率の推移

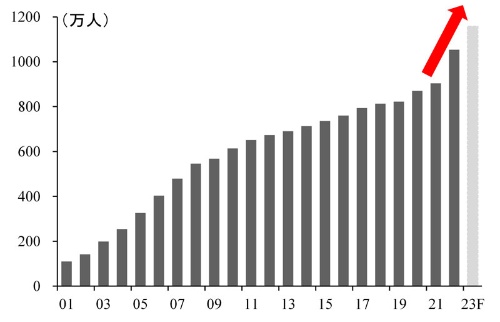

(出所)国家統計局 ■学生定員を拡大した余波 (図2)中国の高等教育機関における卒業生数の推移

(出所)中国教育部 ■労働市場に変化の兆し 仕事はプラットフォームサービスを通してマッチングされ、労働者は自由に時間とスキルを売り切りできる。 ギグワーカーの由来は、音楽用語 で一度限りの演奏を意味する「gig」からきている。 ギグワーカーは企業に属さない個人事業主やフリーランスの場合が多いが、副業として取り組む場合もある。 ■日本と重なる中国の姿 日本も大学や短大の学校数が増え、しかも大規模私学が定員数を増やしたので、卒業生が増えて大学は卒業したけれど就職ができない学生が増えている。また、卒業年が不況で就職ができない人は大学院に進学することも増えている。しかし、大学院を出ても、一層就職が厳しという状況にある。 『大学は出たけれど』という悲惨な姿になる。いま、中国や韓国がそれに似た姿になっているらしい。 大学の経営も、定員割れの学校が私学で7割に達したという報道があった。私学は儲けを目指す事業ではないことを再認識し、責任を持ち高いレベルの教育を行ってほしい。 世の中は非常に速いスピードで進化している。それについてゆくことは並大抵ではない。子供たちは大きくなるに従い、いろんな関所に遭遇し、それを乗り越えられる幸運な子供と、そうでない子供がいる。一方で世の中にはいろんな職業があり、大学や大学院を出た人でなければならない仕事もあれば、学歴に関係なく手先の器用さ等を求められたり、音楽や絵画や芸術の世界のように本人の才能が生かせる仕事もある。 誰もが一様に大学を出て、学歴がものをいう時代は去った。 大学は出て、それ相応の高い知識を修得した人はよしとして、学生時代をアルバイトで過ごしたような人は、学卒という学歴では仕事にならない。猫の杓子も大学に行くという時代は既に過ぎ去っている。 自分の持ち味を生かして、自分にしかできない才能を生かし、人生を切り拓く覚悟がいる時代になった。 中国も「大卒=ホワイトカラー」への憧れ(固定観念)はもうすでに崩れて、終わっている。 |

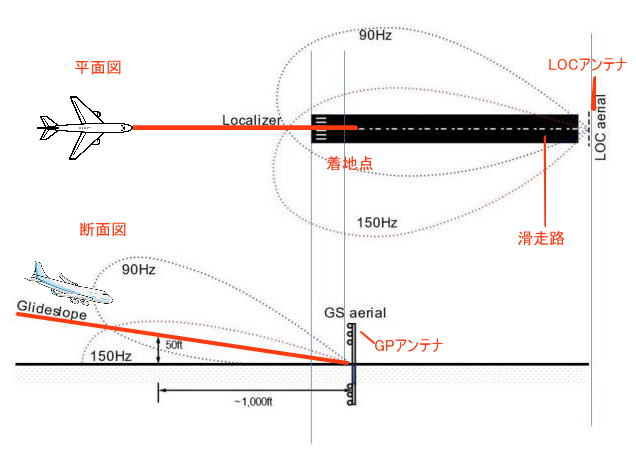

日本は国土交通省が担当していますが、FAAに準じる立場です。

日本は国土交通省が担当していますが、FAAに準じる立場です。