11��11���A�w���E�o�c�ƐS�̉�x����Â���u����A���̓��̃��[�K�E���C�����z�e���ŊJ�Â���A500�l���������̏�Ԃł��b������܂����B

�@�R���L��搶�́A��w�E�����w����̃m�[�x����҂ŁA���݂͋��s��w�����AiPS�זE�����������Ƃ��ē���撣���Ă����܂��B

�@�uiPS�זE���Ђ炭�V������w�v�Ƃ����e�[�}�ł��b������܂����B�����̐�����������b���n�܂�A�Ȃ���҂��u�����̂��ɂ��ĐG��A���`�O�Ȉ�ɂȂ������A��p������ŁA���͂���u����܂Ȃ��v�ƌ����Ă����Ƃ����G�s�\�[�h�̔�I������A�J����킹�܂����B�_�ˑ�w��w���𑲋Ƃ��A���s����w��w�@�����ȂŔ��m�ߒ����I����A�č��O���b�h�X�g�[����������3�N�ԗ��w�B�A����A���{�̈�Ì���ł��܂������킸�ɗ�������ł����Ƃ���A�ޗǐ�[�Ȋw�Z�p��w��w�@��`�q���猤���Z���^�[�̏������Ƃ��Č}�����A�����ŗD�G�ŗL�\��3���̃T�|�[�g�����o�[�i����j�Ɍb�܂�AiPS�זE���Ɏ���B

�@�����āA�m�[�x����܁A���s��w�Đ���Ȋw�����������AiPS�זE�����������ɂȂ�B

�@�č����w���́A������킸ES�זE�̌����ɖv�������B

�S���̋�������A�u�L��A�ꐶ��������Ă��邱�Ƃ͔F�߂邪�A�Ȃ��N�͂���ȂɊ撣��̂��H�v�ƕ����ꂽ�B���̖₢�ɑ��āu���ʂ��o���āA�L���ɂȂ肽���A�����������������A�����d����ɒ��������v�ƌ����悤�Ȃ��Ƃ��������B����Ɛ搶���A�u�������Ȃ��Ƃ����A�����Ƒ�Ȃ��Ƃ�����v�ƌ���ꂽ�B����́u�u�v���I�v�ƁB

�@

�@�u�v�͍��A�r�K�X�K�����Ő��E�𑛂����Ă���B���̂u�v�Ƃ͈Ӗ����Ⴄ�B�����ł܂���ꂩ�������o���B

�@�u�u�v�Ƃ́A�d���������ő�Ȃ��Ƃ́A�u���������������������@�v����������I�v�ƌ���ꂽ�B���̂��߂ɂ��������̂��Ƃ����u�����������m�ɂ��āA���g�܂Ȃ���Ζ{���̐��ʂɂȂ���Ȃ��ƒ��������B������悭�l���Ă݂āA�u�Ȃ�قǂ������I�A�����͂d�r�זE���������Ă��邪�A������ǂ������ړI�Ŏ��g��ł���̂��H�v���ēx�l�������Ă݂��B

���ꂩ��A�d���ɑ���ԓx���ς�����悤�ȋC������Ƃ������b�ł������B

�@�u�����������A���A�m�g�j��̓h���}�ŁA�w�Ԃ���x������Ă���B���Ƀh���}�ł͎����g�c���A�������ɔ��ŏ������w�u���x�ƌ������t���v�������B

�@�]�˖����ɁA���{���͑�R�̎u�m���W���I�ɔy�o�����������ŁA���݂̖L���ȓ��{���ł����B���̓y��Â���́A�������疾���ېV�ɂ����Ă̎Ⴂ�u�m�����̂��������Ǝv���B

�@

�@�R���L��搶�̌����ŁA���Ɍ������Ă����l�Y�~�̎������d�r�זE�����邱�Ƃ��ł��Ă����B�d�r�זE�͑̂̂ǂ̍זE�ɂ��ω��ł��閜�\�זE�ł��邱�Ƃ��������Ă����B�������A�d�r�זE�́A�l�Y�~�i�}�E�X�j�Ő����ł������ƁA�}�E�X�̎��Ɍ�����Ƃ������̂ł������B

�@����ł́A�l�Ԃ̈�ÂƂ��Ďg�����Ƃ͂ł��Ȃ���Ԃł������B

�@

�@���Ƃ����āA���ł͂Ȃ��̂̔畆�Ȃǂ̕��ʂ̍זE�ŁA���\�זE���ł��Ȃ����Ɛ��E���̌����҂����g��ł����B���̒��ŁA�R���L��搶�̃O���[�v�����ɐ��������B

�@�����A�A�b�v�������o���������s���Ă����̂ŁA���o�r�������킴�Ə������Ŗ��������B

�@���{�l�͐V���������ۂɖ��O��t����̂�����ŁA���̓��ɊO���l�̃O���[�v���ʂ̖��O��t���āA���ꂪ���ۓI�ɗL���ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ��悭�����Ă����̂ŁA�����ɂ͏\�����ӂ��ĐT�d�ɍl�����Ƃ����b���������B

�@

�@�������o�r�זE���g�����ƂŁA���܂Œ���Ȃ������a�C��A�����ő����������ʂ̍Đ��Ȃǂ��\�ɂȂ�B�܂��A����זE�Ɛ���זE�̈Ⴂ�Ȃǂ�����ׂ邱�Ƃ��ł���B

�@

�@���߂ł́A�Ԗ��̉����ϐ��ǂ̏����ɖ{�l�̂��o�r�זE��|�{���āA���ߍ��ގ�p�𗝉��w�������Ŏ��{���A�悢���ʂ��o���Ă���B

�@�܂��A�p�[�L���\���a�̊��҂ɁA�]�̉��[���ɂ��镔�ʂɂ��o�r�זE�����邱�ƂŁA�̂̓����������邱�Ƃ����҂��Ă���B���̎�p�͔]�̉��[���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����Z�p���v�邪�A�߁X���{����鏀�������Ă���B

�@�̑��A�X���Ȃǂ̑���̍Đ��ɂ����킪�n�܂��Ă���B

�@�搶�����A�����Ă��邱�Ƃ́A��R�̌�����̂˂�o���Ƃ������Ƃł������B

�����琔�\���~�̌������������Ă��邪�A���o�r�זE�������ɂ�400���߂��̃X�^�b�t�������Ă���B���̓��A����̐E���i���ƌ������j��1�����x�������Ȃ��B

�@�c��̑啔���́A1�N�A2�N�A3�N�A������5�N�Ԍ_��̌_���ҁA�܂��͔h���X�^�b�t�Ƃ��Čق��Ă���B���̗D�G�Ȍ_���ҒB�����ꂼ��̗���Ŋ撣���Č�����O�i�����Ă���B���̐l�����̋�����d���̂��A�R���L��搶�̍ő�̎d���݂����ɂȂ��Ă���B

�@�搶�̓}���\���ɏo�Ē��ڂ��W�߂Ă��邪�A��x�o�ꂷ��ƁA1500���~���x�̗�������炦��B���������܋��܂ŁA�X�^�b�t�̐l����ɏ[�Ăĉ��Ƃ����̂��ł���B

�Ƃ��낪�A�����ɂ��Ă͊������݂����ȍl�������������āA���炤�������炳���̂ɂ͑傫�Ȓ�R������B���̊��������ǂ����z���āA�\�Z�̍Ĕz�����ł��邩�����{�̖����̔��W�����肷��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�@�搶����A���̉��ɂ��W�܂�̊�Ƃ̂s�n�o�̊F����ɁA�����ł��������肢�������Ƃ����؎��Ȃ��b���������B�č��ł͍��Ɨ\�Z�����{��葽�����A����ȏ�Ɋe��Ƃ���̊�t�i�h�l�[�V�����j�����ɑ��z�ɏ��A����ŏ���Ȏ����̌��Ō������i�߂��Ă��邻�����B

�@�����ŁA���{�����A���{�\�Z�̊���U������������������Ē�����A���S���~�Ȃ�P�o�ł���B���݂ł͂��o�r�זE�������̔N�ԍ��Ɨ\�Z��60���~���x�����Ȃ��B�������P�^���₵�āA���Ȃ��Ƃ��Q�O�O���~���炢�ɂ���A�����@�ނ̍X�V��A�@�ނ̑��݂�A�����҂̑�����A�����҂̐����̈���Ɏ����邱�Ƃ��ł��A���̌��ʁA�������傫���O�i�ł���B

�����āA���̕���œ��{�͐��E�̃g�b�v�����i�[�Ƃ��đ��葱���邱�Ƃ�����Ǝv���B

�@���{�̉ߋ��̉h���A�w�i���������@�����@�m���D�P�x�ƌ���ꂽ�����ƒ��S�̎���́A�Ƃ��ɉ߂�����A���������E�̐����H��ɂȂ����B����͎���̗���ł���B

�@

�@���{��V�����h�点��ɂ͍��܂łƈ�������o�r�זE�Ȃǂ̐�[��Â�A��[�Z�p����ɏd�_�I�ɗ\�Z��U������錩���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ǝv���B

�@���̂܂܂̏�Ԃł́A��l������̂f�c�o���ǂ�ǂ��葱����B���{�͑傫�ȕt�����l�̏��i��Z�p���ǂ����Đ��ݏo�����A�ǂ̕���ŕt�����l�ݏo���̂����l���āA�����ɏd�_�������邱�Ƃ�����B���܂łǂ���A���ՂȂ��z��ł͂���n�ɂȂ�B

�@���䌧�ɂ��鍂�����B�F�u����v�͉ғ�����~���Ă���B���̒�~�̏�Ԃł��ێ���ɔN�ԓ�S���\���~�������Ă���B�֘A�̔�p�͂���ɖc���ł���B���̖��ɂ������Ȃ��S���̖��ʌ����B���q�͋K������̓c���ψ������A���{���q�͊J���@�\�̊Ǘ��ł͂��߂��Ƃ������_�ȏȂɒ�o�����B���{���q�͊J���@�\�ɑ��������͑��݂��Ȃ��B

�@������������ɁA���܂ł�����������ꂸ�\�Z�̐��ꗬ�����ł��鍑�͖͂����Ȃ��Ă���͂��B

�@���o�r�זE�������ɔN�ԏ��Ȃ��Ă�200���~����A�f���炵�����ʂ��o����B���Ȃ��Ă��J�����������A�Đ���Â��傫���O�i���A�����̕a�C�ɕa�ސl�������~����B

�����������_�ŁA���������u���������������L���A�����ɂ��̂�\�����Ƃ����ꂩ���ɂȂ�Ǝv���B

�@

�@��ʂ̖��ʌ�����������ŁA�s�����v��b�F�͖��b���撣���Ă����̂ŁA���̘b�����[���ő������B�܂��A�Ԏ����Ȃ����A���Ă�����ĉ����̓��������҂���B

�@

|

�@2015�N�X��17�i�j

���a���S�@�Ă��������H�@���̌�̓����́H

�@���͒x���܂ŁA���S�ψ���̕������e���r�ɉf����Ă����B���{�����ƁA���J�h�q��b�Ɗݓc�O����b������ō����đҋ@���Ă����B�莝���������Ȃ̂��A�ݓc�O����b�͎��X�A�X�}�z�����Ă����E�E�E�B

�@�w���@�ᔽ�@�āx�Ƌ���Ă��邱�́w���a���S�@�āx�����A�����ʂ���{����镽�a���S�@�ĂȂ�A�命���̍����͂������Ď^�����ׂ����̂��B

�@���{���{���ɁA���{���̍��ƁA�����̈��S�̂��߂ɕK�v�Ȗ@�Ă��ƍl���Ă���̂Ȃ�A���̔��̑����ɑ��ẮA�`�������܂����̂�������Ȃ��B��肭�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ�������B

�@

�@���{�Ɋ�@������A�������ɖ@�Ă����Ȃ���A���Ƃ̑����Ɋ�Q���y�ڂ��A��ςȂ��ƂɂȂ�Ƃ������Ƃł���A�N�������Ȃ����A���}����B

������������A�����������t�ʼn���ƍ���ق����B

�@

�@�������A���A���������ł��Ȃ��B

�ŋ߁A���A�W�A�n��͈ȑO�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��悤�Ȋ�@�I�ɍ����|�����Ă���Ƃ����������B���̋�̓I�ȓ��e�́A�����Ɩk���N�̓����ɂ���B

�ŋ߂̋c�_�ŁA�����Ɩk���N�Ƃ����������o���ꂾ�����B

�@���̓�J���͂���ɋ߂����̂����邩������Ȃ��B�������A�����ɔނ炪���{�ɍU�߂Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����́A��t�������ӊC��ł̍s����A�X��ʖ����n�ɌR���{�݂��s��̌��݂ȂǁA���܂łȂ��g��H����˂������Ă���B����͎������B�������A���ꂪ���ړI���ق��ƂȂ���̂��낤���H

�@�������m�ɑ��Ă͈����A�����s�ׂ��Ƃ͂�����\�����A���E�̏펯�ɑi���邱�ƁB

���������Ƃ��\�����Ȃ��ŁA������R���͂��������āA����ɗ}�~�͂�^���鎖����Ԃ��I�@�Ƃ����X�g�[���[�őΏ�����Ȃ�A�ی��̂Ȃ��R���͋��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B

�@������U�O�N�قǑO�A���w���̍��A�w�Z�ŗL��V���Ђ̈̂��l�i�m���_���ψ��̕����������j�������āA���ɃX���X���Ɛ��E�n�}�������ɏ����ꂽ�B

�@�����āA���ł��o���Ă��邪�A�u���ܐ��E�̕��a�͂Ȃ�ŕۂ���Ă��邩�킩��܂����H�v�ƌ�����������ꂽ�B���w���ɑ��鎿��ł���B

�@���̓����́A�wBalance�@of terror �x���ƌ���ꂽ�B

�āE�I�����q���e��A���f���e�̎������d�˂āA�݂��Ɉُ�ȌR���͂��g�債�A���̎����ɒn����j�ł�����ɏ\���ȗʂ̌����␅���𗼍��ŕۗL����Ă������ゾ�����B�@���E���a�́w���|�̋ύt�x�ŕۂ���Ă���̂��Ƃ������Ƃł������B

�@���̗����ŁA�w�ڂɂ͖ڂ��x�Ƃ����R���͂őR���邱�Ƃ͂Ȃ�̉v�����܂Ȃ��B

�������A�}�~�͂Ƃ����͎͂��Ƃ��ėL�������m��Ȃ��B

����́A�݂̌R���͂�m��A�푈���Ă��݂��ɑ傫�ȏ������Ƃ��킩��̂ŁA����Ȃ疳�v�Ȑ푈�͂�߂悤�Ƃ������Ƃ��B

�@�����A�Е������荑�ɏ���R���͂�ۗL���Ă���Ƃ���A�U�ߍ��ނ̂��H

����́A���̂Q�P���I�̐��E�̗ǎ��������Ȃ��Ǝv���B

�@�Q�O���I�����̐��E���鍑��`�v�z���ʂ�������Ȃ�A�����̗̓y�g���o�ϗ͊g���ڎw���āA�U�߂�Ƃ����\�}���������B���{���ߋ��ɂ����������オ�������B

�������A���A����������Ȃ��Ƃ����ۓI�ɋ�����鎞��ł͂Ȃ��B

�@���݂��l�ł��邪�A���������{�̋Z�p��A�o�ό𗬂Ȃ����Ă͂���čs���Ȃ��B

�@�����i�Áj�����q����ɓ��{�ɂQ��U�߂Ă������Ƃ�����B�w�����̖��x�ł���B

��������_���i�䕗�j�������r��āA�قƂ�ǂ̌R�͂����v���A���{�͏��������B

�@

�@���������ߋ��̗��j�I�Ȏ��b�ƌ���͑S���Ⴄ�B

���݂��Ɍo�ϓI�ɂ͐[�����т��A�l�I�𗬂�����ɍs���Ă��錻��ŁA��t�������ȂǂŊ�@�ӎ���A���t���A����ɑΏ����邽�߂ɕ��a���S�@�Ə̂��āA�W�c�I���q���̍s�g��F�߂�Ƃ������e�͍s���߂��ȏ�̉����ł��Ȃ��B

�@

�@�A�����J�����Ĉ��S�ۏ���̓������Ƃ��āA���{�Ɂw�R���I�ȃp���[�i�R���́j�������̕��S������x�Ƃ����X�g�[���[�͗����ł��Ȃ��ł��Ȃ��B

�@

�@����͂���Ƃ��āA���{�͐��E�ɔ�ނȂ����{�����@�Ő푈�����ƕ��a��`��搂��Ă���B���̕��a���@�����݂���ȏ�A���ē������S�ۏ�̑̐���A���͂̈��S�ۏႪ�ǂ����낤�Ƃ��A�������ƂƂ��Č��@�����{���̍����ł���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�w���{�����@�����ۓI�ȏ펯���炸��Ă��Ă���x�ƌ����邩������Ȃ��B

���̏ꍇ�͂܂����@�ɂ��āA���Ԃ������Ă悭�����I�ȋc�_���A���̏�Ō��_���l��Ηǂ��B���̏ꍇ�͏\���c�_��s��������ŁA�������[��I���ŁA���@�����𑈓_�ɂ��A�������Ō��߂�����B���̒i�K�ނ��Ƃ����߂���B

�@����̃S�^�S�^�̗v���́A����t�ł�����{���t���˂������Ă��鎖�ɂ���B

����͑���{���t�����|�I�����̋c�Ȃ����Ƃɑ��鎩�掩�^�̌��ʂ��B����������ƁA�������炠����M�����Ƃ����v���オ�肾�B

�@�����}���A�ȑO�̖���}�̎����H�@���n���̂̂܂��������ɑ��A�o���L���Ȑl�ނ𑵂��������}�ɑ��A�傫�Ȋ��҂������ē��[�������Ƃ͎������B�������A����Ƃ��ܘb��̕��a���S�@�āA���̂��̒��́w�W�c�I���q���x�ɂ��č������F�߂��Ƃ����_���͑S���Ȃ��B���{����́A���̓_��傫�����Ⴂ���Ă���B

����A�������Ă��Ȃ���A�����̎�`�咣��ʂ��������߂ɁA���������X�g�[����簐i���Ă���̂����m��Ȃ��B�{�l�����킩��Ȃ��_���B

�@

�@����ɂ��Ă����a�̓}�������͂��̌����}�܂ł�����ɏ���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��B�����}�͗^�}�̊Â��`���z���Ă��܂��āA�{���̓}�̌��_��Y��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B���̏؋��ɁA��̂̑n���w������}�Ɉ�a����\���Ă���B

�@������̈ψ����A����O�ŏW����J������A���@�w�҂⎯�҂⌳���t�@���ǒ����Ȃǂ̍u����A�L����A�����̃f���s�i�����Ă���ƁA������̂��߂ɂ���̂��Ǝv����قǁA�l�����ɑ傫�Ȋu�����������B

�@

�@�����}�́A���{����̂������H�ő叟�������̂ŁA���{����ɓ����オ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤���B��Ȃ��b���B

�@�����Ȉӌ��������������}�c�����A���͈��{����ɋt��킸�A�ق��Ă����ق�������ƍl���Ă���̂��낤�B

�L�\�Ȑl�����������}�c�����S���A���{����̍l���Ɠ������Ƃ͓���l�����Ȃ��B

�@�ނ�́A�펯�⎯�����[���������l�B���Ǝv���B���̎����}�c������N�����_���Ȃ��Ƃ���ɁA���{�̐����̍���ɕs����������B

�@

�@���a�̎���A�����m�푈�Ɏ��������̐����̗���ɒʂ�����̂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�������B����͓��{�l���̊m�����\���ł��Ă��Ȃ����ɋN������Ǝv���B

�@���ď����́A�l�E�l�̎���̊m���͔��ɋ����B��l�ł������ł���B

�@���{�l�͐������q�́w�a���ȂāA�����Ƃ���x�Ƃ����a�l�̈�`�q�������Ɏp����Ă���B����͈������Ƃł͂Ȃ��B

�@���ď�����������������̂ɑ��āA���{�͌×�����_�k�����ł������̂ŁA�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��I�Ȕ��z���������Ƃ������Ƃ��B

�@�����������{�����̓������������Ȃ���A���E�ɒʂ���f���炵����������Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ď����Ɠ����̉��l�ς������Ď��ɏ�����Ƃ��������A�O���[�o��������̓��{�̎{��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�@�ȉ��A�{���̒����V���̎А������Љ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@************************************************************

�@�u�ጛ���@�v�̌��ց\���@�����@�łȂ�����̂��@�@2015�N9��17���i�j�t

�@���܂鍑���̔��̒��A���S�ۏ�֘A�@�Ă��߂���^��}�̍U�h�͍ŏI�ǖʂ��}�����B�^�}�͂����܂ł��T���ɐ���������\�����B

�����t���u���@���������Ȃ���ł��Ȃ��v�Ɩ������Ă������@���߂��A���{���t���W�c�I���q���̍s�g��F�߂�t�c����������͍̂�N�V���B�ȗ��A���@�w�҂⌳���t�@���ǒ�����̐��Ƃ����̂����������J��Ԃ��w�E���Ă����B

�����������ǂ�������

���̌���ł��A�ጛ���@�R���������ō��ق̒����߂��R���Ɏ��̎��̌��t���B�u�]���̌��@���߂��A�X���̋K�͂Ƃ��č����Ɖ����Ă���B�W�c�I���q�����s�g�������̂Ȃ�A�X������������̂��ł���A���U�@���v���͂�ō��ق̔��f��҂܂ł��Ȃ��B�W�c�I���q���ɂ�����闧�@�͈ጛ���ƍl������Ȃ��B

�@�Ȃ��A�W�c�I���q�����s�g�ł���悤�ɂ��Ȃ���A�����̐�������Y����邱�Ƃ�

�ł��Ȃ��̂��B

�@���̍��{�I�Ȗ₢�ɁA���{�͓��{�l��������Ċ̖͂h��⒆���z�����Y�C���̋@���|�C�������o�������A���̐����͐R�c�̉ߒ��Ŕj�]�i�͂���j�����B

����ł������͖@�����ւƂЂ��������B����́A���{���t�����@�d���i�삷��`������炸�A�����}������}�Ȃǂ������ǔF���邱�Ƃ��Ӗ�����B

�@�����Ƃ̓y���h�邪���s�ׂ��ƌ��킴��Ȃ��B

���{���������ǂ��Ă�������U��Ԃ��Ă݂悤�B�Q�O�P�Q�N���ɐ������A�������{���́A�X������������ɁA�܂����@�����葱�����ɂ߂�X�U���������������B�Ƃ��낪���_�̗����������Ȃ��Ƃ݂�ƁA�X���̉��ߕύX�ւƓ]������B�L���҂ɉ����̐����₤�K�v�̂Ȃ��u�����v�ł���B

�^����Ɏg�����̂��A�ጛ���@��h�����{���֖̊�ł���A�W�c�I���q���͍s�g�ł��Ȃ��Ƃ̈�����������Ă������t�@���ǂ̒�������������Č�コ����ւ��肾�B

�@���ǂ̐V���ȑ̐��̂��ƁA�����͏W�c�I���q���́u����e�F�v��ł��o�����B�����Ƃ����̂́A�T�X�N�̍��쎖���ō��ٔ����ƂV�Q�N�̐��{�������B

���@�̎x�z��������

�@�����A����ٔ��ł͓��{�̏W�c�I���q���͖���Ă��Ȃ��B�V�Q�N�����͏W�c�I���q���̍s�g�͋�����Ȃ��Ƃ̌��_���B�u����v�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�W�c�I���q�����s�g�ł���Ƃ��鐭�{�̗����͋��ʂ�Ȃ��B

�@���̖�����}�炸�����t�����̂��u�@�I���萫�͊W�Ȃ��v�Ƃ̎⍲���̌��t�������B���̂��������ɂ�����A�{��̐�������̊O�ɂ��傫���L�������͓̂��R�ł���B

���{�́u���S�ۏ���̕ω��v�𗝗R�ɁA���ē������������ė}�~�͂����߁A�����̈��S�����ƌJ��Ԃ��Ă����B�����������S�ۏ�_�ɂ��Ȃ����l�����邾�낤�B

����A���q�����o��������Ƃ����傫�ȍ��ƌ��͂̍s�g�ɂ������ẮA���{�͋ɂ߂�

�}���I�ł���ׂ����B�ǂ�ȂɈ��S�ۏ�����ς�����Ƃ��Ă��A���@�ƈ�̂ƂȂ��Ē��N�蒅���Ă������߂��A����t������ɐ����̌��_�ɕς��Ă������R�ɂ͌����ĂȂ�Ȃ��B

����Ȃ��Ƃ��������Ȃ�A�Љ�I�A�o�ϓI�Ȋ��̕ω��𗝗R�ɁA�\���̎��R��

�@�̉��̕����𐭕{���������Ă����ƂȂ��Ă����������Ȃ��B

�R���I�ȗv�������@���D�悳��邱�ƂɂȂ�A���@�̋K�͐��͂Ȃ��Ȃ�B

�܂�A���@�����@�łȂ��Ȃ��Ă��܂��B

��������`��₢����

�@����́A���D��Ō��ɂ���u�@�̎x�z�v����̈�E�ł���B���q�����C�O�ł̊������L���邱�Ƃ����}���鍑�����邾�낤�B�����A�����ڂŌ���A���{���{�ւ̐M�����ނ��ށB

�@�ٔ�������ጛ���Ɣ��f����郊�X�N��w������������Ƃ邱�Ƃ��A���S�ۏᐭ��Ƃ��ē��Ƃ��v���Ȃ��B

�́u�Ă܂łɐ��A������v�Ƃ̕ċc��ł̖��ЂƂ܂��ʂ������ƂɂȂ肻�����B

����ŁA�@���ǒ����̌��Ɏn�܂邱�̂Q�N�Ԃ�ʂ��Ė��炩�ɂȂ����̂́A���Ƃ�����c���̐��̂����ł́u�ꋭ�v�̐����ł��A���@�̔�����������Ƃ���ɂ͖c��ȃG�l���M�[��v����Ƃ������Ƃ��B

���@�́A���ꂾ���d���B

���@�w�҂�ٌ�m�̗L�u���A�@�{�s��Ɉጛ�i�ׂ��N�������������Ă���B�ٔ���ʂ��Ĉጛ����i�������A�u�����I��������Ɓv�ɂ͂����Ȃ��̂��ړI���Ƃ����B

���@���Ȃ�������ɂ�����{�����̎p���ɂ���āA���͂����@�Ŕ��闧����`�̈Ӌ`�������ɍL�܂����̂́A�ɂƂ��Ă͔���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B

���߂Ė₢���������B���@�Ƃ͉����A���@�ƌ��͂Ƃ̊W�͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂��B

�@���������Ă��A�c�_���I���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@*****************************************************************

�@�ȏ�ł��B

�����͗��j�I�ȓ��ɂȂ邩������܂���B

����́A�V�O�N�����Ă������{�̕��a���S�ɑ���l�����͑傫���ς����ł��B

���ꂩ��̓��{�́A�s���S�ȍ��ɂȂ邩������܂���B

|

2015�N8��15���i�y�j

�I��L�O�����}���A����̈��������̒k�b

�q�S���r

�@�I��70�N���}����ɂ�����A��̑��ւ̓��̂�A���̕��݁A20���I�Ƃ���������A�������͐S�Â��ɐU��Ԃ�A���̗��j�̋��P�̒�����A�����ւ̒m�b���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���܂��B

�@100�N�ȏ�O�̐��E�ɂ́A���m�����𒆐S�Ƃ������X�̍L��ȐA���n���L�����Ă��܂����B���|�I�ȋZ�p�D�ʂ�w�i�ɁA�A���n�x�z�̔g�́A�\�㐢�I�A�A�W�A�ɂ������܂����B���̊�@�����A���{�ɂƂ��ċߑ㉻�̌����͂ƂȂ������Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�A�W�A�ōŏ��ɗ���������ł����āA�Ɨ�����蔲���܂����B

�@���I�푈�́A�A���n�x�z�̂��Ƃɂ����������̃A�W�A��A�t���J�̐l�X��E�C�Â��܂����B

�@���E����������ꎟ���E�����o�āA���������̓������L����A����܂ł̐A���n���Ƀu���[�L��������܂����B���̐푈�́A1000���l���̐펀�҂��o���A�ߎS�Ȑ푈�ł���܂����B�l�X�́u���a�v�������肢���ۘA����n�݂��A�s����ݏo���܂����B�푈���̂���@������A�V���ȍ��ێЉ�̒��������܂�܂����B

�@�����́A���{�������݂𑵁i����j���܂����B

�������A���E���Q���������A���ď������A���n�o�ς��������o�ς̃u���b�N����i�߂�ƁA���{�o�ς͑傫�ȑŌ����܂����B

�@���̒��œ��{�͌Ǘ�����[�߁A�O��I�A�o�ϓI�ȍs���l�܂��͂̍s�g�ɂ���ĉ������悤�Ǝ��݂܂����B�����̐����V�X�e���́A���̎��~�߂��肦�Ȃ������B�������āA���{�͐��E�̑吨���������Ă����܂����B

�@���B���ρA�����č��ۘA������̒E�ށB���{�́A����ɁA���ێЉ�s��ȋ]���̏�ɒz�����Ƃ����u�V�������ے����v�ւ́u����ҁv�ƂȂ��Ă������B�i�ނׂ��j�H�����A�푈�ւ̓���i��ōs���܂����B

�@

�@������70�N�O�A���{�́A�s�킵�܂����B

���70�N�ɂ�����A�����O�ɝˁi�����j�ꂽ���ׂĂ̐l�X�̖��̑O�ɐ[�����i�����ׁj�𐂂�A�ɐɂ̔O��\���ƂƂ��ɉi���i���������j�̈����̐�������܂��B��̑��ł́A300���]�̓��E�̖��������܂����B�c���̍s�������Ă��A�Ƒ��̍K�����肢�Ȃ���A��w�ɎU�������X�B�I���A�����́A���邢�͎ܔM�i���Ⴍ�˂j�́A�����ً��̒n�ɂ����āA�Q����a�ɋꂵ�݁A�S���Ȃ�ꂽ���X�B�L���Ⓑ��ł̌��������A�������͂��ߊe�s�s�ł̔����A����ɂ�����n���Ȃǂɂ���āA��������̎s��̐l�X�����c�ɂ��]���ƂȂ�܂����B

�@������������X�ł��A���������҂����̖������m�ꂸ�����܂����B

�����A����A�W�A�A�����m�̓��X�ȂǁA���ƂȂ����n��ł́A�퓬�݂̂Ȃ炸�A�H�Ɠ�Ȃǂɂ��A�����̖�烁i�ނ��j�̖����ꂵ�݁A�]���ƂȂ�܂����B���̉A�ɂ́A�[�����_�Ƒ�����������ꂽ�����������������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂���B���̍߂��Ȃ��l�X�ɁA�v��m��Ȃ����Q�Ƌ�ɂ��䂪�����^���������B

�@���j�Ƃ͎��Ɏ��Ԃ��̂��Ȃ���i����j�Ȃ��̂ł��B��l�ЂƂ�ɂ��ꂼ��̐l��������A��������A������Ƒ����������B���̓��R�̎��������݂��߂鎞�A���Ȃ��A���t�������A���������f���̔O���ւ����܂���B

�@����قǂ܂ł̑����]���̏�ɁA���݂̕��a������B

���ꂪ�����{�̌��_�ł���܂��B

�@

�@��x�Ɛ푈�̎S�Ђ��J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ρA�N���A�푈�B�����Ȃ镐�͂̈Њd��s�g���A���ە��������������i�Ƃ��ẮA������x�Ɨp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�A���n�x�z����i���Ɍ��ʁi���ׂj���A���ׂĂ̖����̎����̌��������d����鐢�E�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@

�@��̑��ւ̐[������̔O�Ƌ��ɁA�䂪���͂��������܂����B���R�Ŗ���I�ȍ���n��グ�A�@�̎x�z���d�A�Ђ�����s��̐������������Ă܂���܂����B70�N�Ԃɋy�ԕ��a���ƂƂ��Ă̕��݂ɁA�������͐Â��Ȍւ������Ȃ���A���̕s���̕��j�����ꂩ����т��Ă܂���܂��B

�@�䂪���́A��̑��ɂ�����s���ɂ��āA�J��Ԃ��A�ɐȔ��ȂƐS����̂��l�i��j�т̋C������\�����Ă��܂����B���̎v�������ۂ̍s���Ŏ������߁A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���͂��ߓ���A�W�A�̍��X�A��p�A�؍��A�����ȂǁA�אl�ł���A�W�A�̐l�X������ł������̗��j�����ɍ��݁A����т��āA���̕��a�Ɣɉh�̂��߂ɗ͂�s�����Ă��܂����B

�@�������������t�̗���́A������h�邬�Ȃ����̂ł���܂��B�����A�������������Ȃ�w�͂�s�������Ƃ��A�Ƒ������������X�̔߂��݁A��Ђɂ���ēh�Y�̋ꂵ�݂𖡂�����l�X�̐h�i��j���L���́A���ꂩ��������Ė����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B

�@�ł�����A�������́A�S�ɗ��i�Ƃǁj�߂Ȃ���Ȃ�܂���B���A600���l��������g���҂��A�A�W�A�����m�̊e�n���疳���A�҂ł��A���{�Č��̌����͂ƂȂ����������B

�����ɒu������ɂ��ꂽ�O��l�߂����{�l�̎q�ǂ��������A�����������A�Ăёc���̓y�ނ��Ƃ��ł����������B�č���p���A�I�����_�A���B�Ȃǂ̌��ߗ��̊F���A���N�ɂ킽����{��K��݂��̐펀�҂̂��߂Ɉԗ�𑱂��Ă���Ă��鎖�����B

�푈�̋�ɂ����i�ȁj�ߐs�����������l�̊F�����A���{�R�ɂ���đς����ɂ������ߗ��̊F���A����قNJ��e�ł��邽�߂ɂ͂ǂ�قǂ̐S�̊���������A�����قǂ̓w�͂��K�v�ł��������B

���̂��ƂɁA�������͎v����v���Ȃ���Ȃ�܂���B���e�̐S�ɂ���āA���{�́A���A���ێЉ�ɕ��A���邱�Ƃ��ł��܂����B���70�N�̂��̋@�ɂ�����A�䂪���́A�a���̂��߂ɗ͂�s�����Ă������������ׂĂ̍��X�A���ׂĂ̕��X�ɁA�S����̊��ӂ̋C������\�������Ǝv���܂��B

�@���{�ł́A��㐶�܂�̐��オ�A����A�l���̔������Ă��܂��B���̐푈�ɂ͉���ւ��̂Ȃ��������̎q�⑷�A�����Ă��̐�̐���̎q�ǂ������ɎӍ߂𑱂���h����w���킹�Ă͂Ȃ�܂���B

�@�������A����ł��Ȃ��A���������{�l�͐�����āA�ߋ��̗��j�ɐ^���ʂ����������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ȋC�����ʼnߋ����p���A�����ւƈ����n���ӔC������܂��B�������̐e�A���̂܂��e�̐��オ�A���̏Ă��쌴�A�n�����̂ǂ��̒��ŁA�����Ȃ����Ƃ��ł����B�����āA���݂̎������̐���A����Ɏ��̐���ւƁA�������Ȃ��ł������Ƃ��ł���B����́A��l�����̂���܂ʓw�͂Ƌ��ɁA�G�Ƃ�������i����j�ɐ�����č��A���B�A���B�������͂��߁A�{���ɂ�������̍��X����A���Q�i���イ�j���z���āA�P�ӂƎx���̎肪�����ׂ̂�ꂽ�������ł���܂��B

�@���̂��Ƃ��A�������́A�����ւƌ��p���ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���j�̋��P��[�����ɍ��݁A���ǂ��������Ă����A�A�W�A�A�����Đ��E�̕��a�Ɣɉh�ɗ͂�s�����B���̑傫�ȐӔC������܂��B

�@�������́A����̍s���l�܂��͂ɂ���đŊJ���悤�Ƃ����ߋ����A���̋��ɍ��ݑ����܂��B�����炱���A�䂪���͂����Ȃ镴�����A�@�̎x�z�d���A�͂̍s�g�ł͂Ȃ��A���a�I�E�O��I�ɉ������ׂ��ł���B���̌������A���ꂩ����������A���E�̍��X�ɂ����������Ă܂���܂��B�B��̐푈�픚���Ƃ��āA�j����̕s�g�U�Ƌ��ɂ̔p���ڎw���A���ێЉ�ł��̐ӔC���ʂ����Ă܂���܂��B

�@�������́A20���I�ɂ����āA�펞���A�����̏��������̑����▼�_���[��������ꂽ�ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B�����炱���A�䂪���́A�����������������̐S�ɁA��Ɋ��Y�����ł��肽���B21���I�����A�����̐l�����������邱�Ƃ̂Ȃ����I�Ƃ��邽�ߐ��E�����[�h���Ă܂���܂��B

�@�������́A�o�ς̃u���b�N���������̉����Ă��ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B

�����炱���A�䂪���͂����Ȃ鍑�̜��Ӂi�����j�ɂ����E����Ȃ��A���R�ŁA�����ŁA�J���ꂽ���یo�σV�X�e���W�����A�r�㍑�x�����������A���E�̍X�Ȃ�ɉh�������i����j���Ă܂���܂��B�ɉh�����A���a�̑b�ł��B

�\�͂̉����Ƃ��Ȃ�n���ɗ����������A���E�̂�����l�X�ɁA��ÂƋ���A�����̋@�����邽�߁A��w�A�͂�s�����Ă܂���܂��B

�@�������́A���ے����ւ̒���҂ƂȂ��Ă��܂����ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B

�����炱���A�䂪���͎��R�A�����`�A�l���Ƃ�������{�I���l��h�邬�Ȃ����̂Ƃ��Č������A���̉��l�����L���鍑�X�Ǝ���g���āA�u�ϋɓI���a��`�v�̊��������f���A���E�̕��a�Ɣɉh�ɂ���܂ňȏ�ɍv�����Ă܂���܂��B

�@�I��80�N�A90�N�A����ɂ�100�N�Ɍ����āA���̂悤�ȓ��{�������̊F�l�Ƌ��ɑn��グ�Ă����B���̌��ӂł���܂��B

|

�@���낢��b��ɂȂ��Ă������{�����70�N�k�b������A�[�����\���ꂽ�B���A�V�O�N�̐ߖڂɓ�����A�����̍l������\���������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B

������؍���4�̃L�[���[�h�������Ă��邩�ǂ������m���߂����Ȃnj����Ă����悤�����A���������ꎚ�ꎚ�̕����ɍS���Ă���悤�ł͂��܂��䂩�Ȃ��Ǝv���B

���ƍ��̊O���݂̗͌��v��\������A�Փ˂���͓̂�����O�̂��ƁB���̏�ŁA�O���[�o���ȏ펯�������Č݂��ɐڂ��������Ƃ�����Ǝv���B

���荑�̌����Ȃ��A���荑�̋@�����Ȃǂ��邱�Ƃ͂����Ă̂ق����B

�݂��Ɏ咣���������A�ǂ����ŗ����������A�����������n�����W�ŊO���͍s���ė~�����B

��̃I�����W�F�ɕς������́A�����C�ɂȂ����_�ł��B

����ŁA���A�Q�c�@�ŏW���R�c���Ă���w���a���S�@���x������B�c�_���Ă���ƁA�ۂǂ����ł̎��q���̑Ή����b�������Ă���B

�W�c�I���q������������ƁA���q���͍��܂ł����S�ɂȂ�Ƃ����킯�̂킩��ʂ��Ƃ������Ă��邪�A���ɉ������Ƃ��A�푈�Ɏg������e��A���Ƃ��^�Ԗ��������鎩�q���ɓG���͂ǂ������ԓx����邩�͎������Ǝv���B�ł���Ε��Ƃ߂肽���Ƃ����ꍇ�����邾�낤�B�����Ȃ���̏ꏊ�͐��ɉ�����B

�푈�ɍ��@����@���Ȃ��B���ɂ͖����`���A�l�����Ȃ��B��������ď����Ȃ���ΎE����邾���B������������ȏ�ɂ����āA����ŐR�c���Ă�����e�́A�����܂ŕ����i���a�ȏ�ԁj�ł̗����ł̉��߂ɂ���Ă���B

�@�푈�͍��Ǝ匠�����߂�A���q���̔h���Ɍq����A���łȂ��ꏊ�ɑ���o�����Ƃ����Ă��A�����͂����ɂȂ邩�S��������Ȃ��B

�@��̒k�b�́A���a��`���A���{����������܂łǂ�����g��ł䂫�܂��Ƃ����悤�ȈӖ��Ɏ���B����͌��\�Ȃ��Ƃ����A����ɂ��ẮA�悭�ǂݕԂ��ƁA�����i�D�lj߂��܂��B�@�����Ɛ^���ȁA�S����̔��Ȃ̎d���⍡��̎��g�݂̕\�����ł���͂��B�Ƃ肠����4�̕����荞�̂ŁA�����Ɗ؍��͂ǂ��o��ł��傤�H |

�@2015�N�W��11���i�j

�����A����������ĉғ�/�ՊE�ɓ��B�H

�����������̂ɒ���Ȃ����{�l�ُ͈�Ȑl��H

�@�e���r��V���ɂ��ƁA��B�d�͊Ǔ��̐���������A���E�ꌵ�������S��ɍ��v���Ă���Ƃ������ƂŁA�ғ����X�^�[�g�����B�X�^�[�g�����ƌ����Ă��A���d���J�n�����킯�ł͂Ȃ��B

�@��(�����j���������q�F�ɃE�����R���_��}�����A�R���_�̎���ɒ����q���z������z�E�f�iB�j�ŏo��������_�����āA�j�������N���Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���q�F���ĉғ�����ꍇ�́A���̐���_�������グ��ƁA�R���_�̃E��������o�钆���q�����ׂ̔R���_�̃E�������q�ɏՓ˂���B���̒����q�̑��x���K���Ȓl�̎��ɁA�Փ˂��ꂽ�E�������q�����A��̒����q���o���B�ŏ���1�̒����q���Q�ɂȂ�A�S�ɂȂ�A�P�U�ɂȂ�A�E�E�E�Ƃ��̐��𑝂₷�B�����q�̐������̒l�ɒB���āA�A���I�Ɋj���N�����ԂɂȂ�ƁA�ՊE��ԂɂȂ����Ƃ����B

�@���̏�Ԃ́A�E�������q�j���������N���A���̍ۂ̌��q�j�̎��ʌ����ɂ�锭�M�Ŏ��͂̐������߁A�����̐��Ə��C�ɕς���B

�@���̓����́A�j�����M�����o�����ƂƁA������̓����́A�����q�̔�яo�����x��x�����铭��������B���͌����ނ̓��������Ă���B������͕��ː����Ղ�Օ��ނƂ��Ă������Ă���B

�@

�@�ՊE��ԂɒB�������q�F���獂���̐��A���C�����o���ă^�[�r�����A�Η͔��d���Ɠ��l�ɓd�C���N�������Ƃ��o����B�Η͔��d���͐Ζ��i�d���j��ΒY��V�R�K�X��R�₷���ƂŁA�R�ĔM�������{�C���[�ō����̐����C�ɕς��āA�^�[�r�����B

�@�����̏ꍇ�́A�Η͔��d���̂悤�ɐ��͍����ɂ͂��Ȃ��B�Η͔��d���̃{�C���[���̐��̉��x�͂U�O�O�x���炢�܂ō����Ȃ�B�����͂��������Q�O�O�x��Ŏg���B

�@��������̍��̗l�q�́A�ՊE��ԂɒB�����Ƃ������Ƃ�����A���炭���̏�ԂŌ��q�F�̈��S�����m�F���AOK�Ȃ炢�悢��A�^�[�r���ɐ��A���C���z�����A��ʂ̊C���ŏ��C�𐅂ɕς���ƁA�}���ɑ̐ς����k����̂ŁA���̍ۂ̖җ�ȃ^�[�r�����̋C���ω��ŁA�^�[�r���̉H���ɃG�l���M�[��^���A�^�[�r������]����B

���̍ۂ̏��C�̎��G�l���M�[�̂��Ƃ́A�E�����̌��q�j����̎��ʌ����ɂ��c��Ȕ��M�ɂ��B

�@�����̍ĉғ������Ă��闝�R�́A��x�ՊE��ԂɒB�������q�F�͎��̂ŋً}�ɒ�~�����鏈�u�����Ă��A�c��ȃG�l���M�[���o���Ă���E�����R���̊j�����͋}�Ɏ~�܂�Ȃ��̂ŁA��₵������K�v������B�ʏ�͂Q�S���Ԓ��x��₵�Ă��̌����₵�����鑀�삪����B�Η͔��d���͎~�߂�ۂ͔R���̃o���u��߂�����B

�@

�@�����A�����̌����ŁA���q�F���ً}��~�����Ƃ��Ă��A��₵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���ΘF�S���J���Ă���ԂɂȂ�A�R���_���n���ă����g�_�E������B

�F���̉��x�͂Q�O�O�O�x�߂��ɂȂ�A��������̂̓h���h���ɗn���Ă��܂��B

���̍ۂ̔��M�ʂ����͂̂��̂��D���M�ʂƃo�����X����܂ŗn��������B

�@���������͂܂��ɂ���������ԂɂȂ��Ă��܂����B�����ĉ��Ƃ��O������̕����ɐ��ŘF�S�ɐ�������A����ɔR������₳��āA���肵���B

���ł��A�����������炩�̌����ŘR��ĂȂ��Ȃ�A�܂��j���n�܂�A���x���㏸����\��������B

�@���q�F�͉����N���Ă��A�ً}��~�����ۂɏ\�����ŗ�₷���Ƃ��ł��Ȃ���A�����̓�̕����N����B������A���S��͂����������Ƃ�O����Ɍ��߂đΉ����Ă���B

�@��₷���߂ɂ́A�������ݏグ�ĘF�S�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��߂ɂ͑������͂������Ă��Ȃ��Ɛ��������ł��Ȃ��B�F�S�͍�����Ԃ�����A�������܂̂悤�Ɉ��͂������Ȃ��Ă���B���̓����̈��͈ȏ�̈��͂������������p�C�v�Œ�������K�v������B�����Đ����z�����邱�Ƃł���B

�@�F�S�̐��͍������˔\���܂�ł���̂ŁA�F�S�̈��͂������邽�߂ɉ������Ƒ�ʂ̕��˔\����C���ɕ��o�����B

�@���܂ł́A���˔\�Ǘ����Ƃ�����ŁA�����킸�����˔\�R��ɂ��C���g���Ă����B���̉e���ŁA������ꌴ���͘F�S�̈��͂������鏈�u���x�ꂽ�B�����A�����Ƒ����F�S�̊J�������Ă����Ȃ�A��C���ɕ��ː��R��͋N�������A����̂悤�Ȕ����ő�ʂ̕��ː��R��͖h�����͂����B

�@�������������̎��̂̔��ȓ_�͏[����������Đ��E��̈��S��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A���x�ȋZ�p���x����L������{�ł��邩�炫�����ƑΉ����Ă���Ǝv���B

�@�������A����͂����܂őz�肵���͈͓��̑Ή��ł���B�z��O�̎��̂�V�Ђ͓����悭�N����̂ł���B

�@�����̋K���ψ����̓c������������Ă��邪�A�w���E�ꌵ�������S���������̂ŁA����ɍ��i���������͏[�����S����ۂ��Ă���ƌ�����B�������A��Έ��S���Ƃ����Ƃ���͌����Ȃ��B�x�Ƃ����{�����I���Ă���B

�@����ڂ�����A�e�n�̌����̈��S������ɍ��v���Ă��邩�ǂ����`�F�b�N���}���ł��邪�A���E�ΎR�n�}������ƁA���{�͉ΎR�ŁA�S�����ΎR�ɑ�������悤�Ȉt���Ă���B�ΎR�ɂ��n�k�A�n�k�ɂ��ΎR�̕��Ƃ������邾�낤���A���{�͐��E�L���̒n�k���ł���A�ΎR���Ȃ̂ł���B

�����^��Ɏv�����Ƃ́A���E��n�k�������ΎR���������{�ŁA���E�ꌵ������ɍ��i���������͐��E����S�ƌ�����̂��낤���H

���̊W�������������Ȃ�����A���S�ł��Ȃ��B�����N����w�z��O�x�̂ł����ƂŁA�Еt����̂ł���B

�@�����ł�����A�����ł��Ă��Ȃ����肪����B����͊j�̃S�~�̏����ł���B

�������ғ�������ƁA�����x���̕��ː����������܂��B����N���ۊǂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����҂��B������e���͒I�グ���Č��������A����ɐV���������낤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B�����������ɂ��܂��\���������A�w�����̓g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�ނ悤�Ȃ��́x�ƌ����Ă���B�p����������I�グ���āA�Ƃɂ����d�͂��N�������Ƃ���

���̂����b���B

�@���q�͔��d�͑��̔��d�V�X�e���������Ƃ������Z�ŁA�������Ă����B���������̃R�X�g�ɔp���������̔�p�͓����Ă��Ȃ��B�����A��������A����Ɏ��̂̑Ή��̏����R�X�g����悹����A�Η͔��d���R�X�g���オ��͂����B

�@�������d�͉�Ђ́A�����̂Ƃ���Ɋ��Ɋ������������錴��������A�X�ɓ������E�����R���܂Ŏ茳�Ɋ��ɂ���B�����Ă���̂ɁA�������Ȃ��ł���B���ǂ�������ԂɂȂ��Ă����B

�@�����������ɁA�S���̌����͍ĉғ��Ɍ����ĉ�������悤�ɓ����o���͂��B

�@���̓������낤���Ȃ��Ă���̂ŁA����ɑΉ����邽�ߏW�c�I���q���̍s�g���ł���悤���S�@�������������Ƃɖ�N�ɂȂ��Ă���B���l�Ɍ���������͖�N�ɂȂ��čĉғ���簐i���邾�낤�B

�@�ǂ��͕����̎��̂����āA�����̔p�������߂ē����Ă���B���{�͎��̂��N�����đ傫�Ȕ�Q���o���A�ĉғ���i�߂悤�Ƃ��Ă���B

�@���̕������ӎv���肷��v�l�̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��낤���H

�@�����A�����Ƃ���Ƃ���݂ɂȂ��Ă��邱�ƂƁA�����Ƃ������̕|����������ƕ����Ă��Ȃ����炾�Ǝv���B�����Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�����Ƃ������̘b�����肪�����͈��S�ŃN���[���ȃG�l���M�[�ł���Ƃ����Ȋw�҂�W�҂��狳������ƁA�{���̎p���������Ă��܂��B

�@�������������f���A�ӎv���肪�ł��鐭���ƂƐ��}�����{�̐��������鎞��ɂȂ��ė~�������̂��B

�@ |

2015�N�W���V���i���j

�����ς��Ȃ��I

���̖ҏ��ł��A�d�͂ɗ]�T������̂͂Ȃ��H

2015�N�W��8���i�y�j�ꕔ�NjL

����A���L�̕����f�ڂ��܂������A�W���W���́w�����V���x�����ɓ��l�Ȏ�|��

�L�����f�ڂ���Ă��܂����B�@�N���l���邱�Ƃ͓������Ȃ��I�Ɗ����܂����B

�����V���̓��e��ǂ�ŁA����A�f�ڂ������e�������������ĒNjL���܂����B |

���̉Ă͖ҏ��������Ă��܂��B

�@

�@NHK�̃j���[�X�����Ă���ƁA�䕗��n�k�̍ۂɏo����ʌx���̃u���[��ʂ��A

�w�M���ǒ��Ӂx�Ƃ��Ď��X����܂��B ���ꂭ�炢�A���N�̉Ăُ͈퍂���������Ă���Ƃ������Ƃł����A�ߔN�A�Ă̋C�����R�T�x���z����̂�������O�ɂȂ��Ă��܂����B

�@

�@�q���̍��A�a�̎R�i�L�c�̓c�Ɂj�ł��������͂R�O�x���������������炢�ŁA�^�Ăł��R�O�x�O�ゾ�����ƋL�����Ă��܂��B���́A���̍����R�x����T�x���炢���C�����オ���Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@��X�́A��������͂̊������X�ɕω�����ƁA���̕ω��������Ȃ��Ƃ������Ȃ�����܂��B�悭�������w��Ŋ^�x�ł��B�C�Â������͂�ŏオ���Ă����Ƃ������Ƃł����A���̏����͂T�O�N�قǑO�ɂ͍l�����Ȃ�������Ԃ��Ǝv���܂��B

�@

�@�X�C�X�A���v�X�̕X�͂�����ɗn���āA�X�͂̒������h���h���Z���Ȃ�A�ȑO�A���n�ɍs�������́A�w���̂܂܂ł͑S���̕X�͂��n���ĂȂ��Ȃ邩���m��Ȃ��x�Ƃ����b�ł����B���n�K�C�h����w10�N�O�͂��̕ӂ͕X�͂������̂ł���x�Ƃ����b���āA���̏ꏊ�͍��A����̓��ɂȂ��Ă��܂����B���g���͒n���S�̖̂��ł��B

�@

�@NHK�́A�j���[�X�Łw�M���ǂɒ��Ӂx�ƌĂт����Ă��܂��B�����āA�w�K�ɃG�A�R�����g���܂��傤�x�ƌ����Ă��܂��B

�@

�@���N�̉ẮA���d�͂����w�ő�d�͎g�p���������ɂȂ�\�z�Ȃ̂ŁA�ߓd�ɋ��͂��Ă��������x�Ƃ����d�C�g�p�ɑ���x�����܂���B�C���^�[�l�b�g��ɂ́A�d�͎��v�̎��ԓI�Ȑ��ڂ��f������Ă��܂��B

���d�͂̃z�[���y�[�W�͉��L�̂Ƃ���

�@�@http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/denkiyoho/

�@

�@���Z�싅���n�܂�A���炭�͓d�͎��v���s�[�N�ɂȂ�܂����A�����i�W���V���j�̓d�͎��v���͂X�O����\�z���Ă��܂��B�܂��P�O���ȏ�̗]�T������Ƃ������Ƃł��B

�@�ő�d�͎g�p�����X�O�����z���Ɓw��⌵�����x�A�X�T�����z���Ɓw�������x�Ƃ����\���ɂȂ�܂��B

�@���N�̓s�[�N���łX�V�����炢�܂Ŕ������Ǝv���܂��B���ɂX�T���ȏ�ɂȂ�܂��ƁA�ǂ����̔��d����ϓd�����̏Ⴕ���ꍇ�A�d�͌n�����_�E�����邱�ƂɂȂ�A�L��̑��d�Ƃ������ԂɂȂ肩�˂܂���B

�@�d�͌n���͋����ʂɑ��Ď��v�ʂ��I�[�o�[����ƁA�d�͐ݔ���ی삵�A�d�͌n���̈���E�����ۂ��߁A�I�[�o�[���������������I�ɐؒf����悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B

����������ԂɂȂ�A�L�͈͂̒�d�ɂȂ�ꍇ������܂��B������s�[�N�J�b�g�ƌĂ�ł��܂��B

�@

�@�d�C���Ɩ@�ł́A�d�͎����������w�W�Ƃ��āA���v���Ƃ����\�����g���܂����A

�@�@���v�����i�ő���v�d�́��ݔ��e�ʁj�~�P�O�O�@�m��]

�@����ɑ��āA�V����e���r�ȂǕŎg�p����Ă���p��́A�d�͎g�p���ŁA

�@�@�ő�g�p�����i�ő���v�d�́��ő募���d�́j�~100�@�m��]

�Ƃ����\���ł��B

���v�����A�g�p���������悤�Ȃ��̂ł����A�ݔ��e�ʂ������Ă��A�ݔ����̏Ⴕ�Ă�����A�����e�i���X����������A����������������肵�āA�d�C�̋������ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�K�������ݔ��e�ʁ������ʁ@�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂S���Ԃ̓d�͎����W

| ���t |

�ő募���d��

�i�ő唭�d���j |

�ő���v�d��

�i�g�p�s�[�N���j |

�g�p���i���j |

| 8/8 �i�\�z�j |

�Q�C�W�V�V��KW |

�Q�C�Q�T�O��KW |

�V�W.0�� |

| 8/7 |

�Q�C�V�W�Q��KW |

�Q�C�T�R�O��KW |

90.9�� |

| 8/6 |

�Q�C�W�T�S��KW |

�Q�C�S�U�V��KW |

86.4�� |

| 8/5 |

�Q�C�W�U�S��KW |

�Q�C�T�T�P��KW |

89.1�� |

�@�@

�@��\�̂Ƃ���A���̉Ă͍�N��菋���悤�Ɋ����܂����A����ł��d�͗]�T�͑傫�����P����Ă��܂��B

�@���q�͔��d���͈�ӏ����ғ������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�d�͎��v�ɑΉ��ł��Ă���̂ł��B�@�Ȃ��ł��傤�H

�@

�@���d�̕�����ꌴ�����̈ȗ��A�S���̌��q�͔��d���͊��S�ɒ�~���Ă��܂��B���d�͍͂�����10�d�͉�В��ŁA��Ԍ�������������A�����ˑ��̏�Ԃł�������A��N�܂Łw��������~���Ă���̂ŁA�d�͋������s���I�x�ƌ�����~�̐��ɂ��Ă��܂����B�@�Ƃ��낪�A���N�͂��������b�������Ƃ�����܂���B

�@

�@���̗��R�͂���������Ǝv���܂��B

�@�@�d�C�̎g�p���̑Ή�

�@�@�@�d�C���������v�Ƃ̐ߓd�ӎ��̍��܂��A�ȓd�͉Ɠd��A�ȓd�͋@�킪

�@�@�@�����Ă������ƁB����͈�ʉƒ��Y�ƊE�����l�ł��B

�@�@�@�d�͎g�p�ʂ��Q�O�P�O�N�k�БO���P���V�疜�`�W�疜KW���������A�k�Ќ��

�@�@�@�P���T�疜KW�ƁA�P�O�������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��B

�@�@�@�Q�O�O�O��KW����ƁA�����͖�Q�O��s�v�Ƃ������Ƃł��B

�@�@�@��̓I�ɂ́A

�@�@�@�@�@�Ɩ���LED�����i��ł��邱�ƁB

�@�@�@�@�@�@LED�͓������邳�ł��A�d�͏���A�d����1/10�A�u������1/3�ɉ�����B

�@�@�@�@�A�N�[���r�Y�ȂǂŁA�I�t�B�X�̗�[�ݒ艷�x���グ�Đߓd���Ă��邱�ƁB

�@�@�@�@�B��ʉƒ�ł́A�①�ɁA�G�A�R���A���̑��A�Ɠd���i�̏ȃG�l���i�����y���Ă������ƁB

�@�@�@�d�͂̑����v�����܂ł̂悤�ɁA�h���h���L�т�ł͂Ȃ��Ȃ��ė��܂����B

�@�@�@�@�k�БO�i�Q�O�P�O�N�j�ɔ�ׂāA�P�O�����d�͎g�p�������Ă���̂ł��B

�@�A�d�C�̋������̑Ή�

�@�@�@�@��~���̉Η͔��d�����ғ������Ă��邱��

�@�@�@�@���d�͊Ǔ��̌����̈����Â��Η͔��d���i�d���R���j����C���Ȃ���ғ������Ă���B

�@�@�@�@�@�Ⴆ�A�a�̎R�����̌�V�Η͔��d���A�C��Η͔��d���ȂljΗ͔��d�����ғ������Ă���B

�@�@�@�@�A���Ƃ͍������̎��Ɣ��d�ݔ������݂��A���O�d�C���g���悤�ɂȂ��Ă������ƁB

�@�@�@�@�@�]��������d�͉�Ђɔ����Ă��܂��B

�@�@�@�B���z�����d���傫����^���Ă��邱��

�@�@�@�@�@�Đ��\�G�l���M�[���搧�x�iFIT�j�ɂ��A���K�\�[�����d����ƒ�̉����ɐݒu�������z�����d

�@�@�@�@�@�ɂ��A�Q�O�P�O�N�ɂ͂Q�W�O��KW�ł��������A�Q�O�P�S�N�͂Q�V�O�O��KW�ɒB���Ă��܂��B��P�O�{�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@����́A�������P��łU�O��KW�`�P�Q�O��KW�Ȃ̂ŕ��ςP�O�O��KW�Ƃ��āA�����Q�V��ɑ������܂��B

�@�@�@�@�@�������A���z�����d�͓d�C���ʏ���钋�ԂɈ�Ԕ��d�ʂ�������̂ŁA�g�p�̃s�[�N�ɂ��܂�

�@�@�@�@�@���d���ł��܂��B���̂悤�ɏ��Ȃ����ς����Ă��A�����P�O����ɑ������܂��B

�Ȃǂ��������܂��B

�@�����̑Ή��ŁA���q�͔��d�����ғ������Ȃ��Ă��A���v�s�[�N���̓d�͗]�T��

�P�O���ȏ������Ƃ������Ƃł��B

�@���N�͗]�T�����R�������Ȃ��Ƃ����������ŁA�d�͋����̊�@�����A�����̍ĉғ��𑣂����悤�ȋC�����܂������A���N�͏����l�q���ς���Ă��܂����B

�@

�@�������A�����̍ĉғ��́A�e�d�͉�Ђ̔O��ł��B

���z�̓������������q�͔��d�ݔ�������A�����ɂ͔R���E�������ۊǂ���Ă����ԂŒ�~���Ă���̂ł�����A�d�͉�Ђ��炷��Ε�̎�������ł��B

�ꍏ�������ĉғ����������Ƃ����̂��{���ł��B���̂��Ƃ͗����ł��܂��B

��������܂菔�Ɍ����o���Ȃ�������܂�Ă��܂����B

���̗��R�͂Q�ł��B

�@��́A�����̈��S���ɑ���s�M�������܂��ė������Ƃɂ����ӏZ���̍ĉғ����Ή^���B�ĉғ��ɂ͋ߗZ���̍��ӂ��K�v�ł��B

�@������́A�d�͂̎��R���̓����ł��B

�@�܂��A�����̍ĉғ��Ɍ����A�����}���{���㉟�����A���q�͋K���ψ���w���E�ꌵ�������S������A���̌�������ɂ�茟�����邩��A�����ɍ��i���������͐��E����S���I������ĉғ����Ă�낵���x�Ƃ����_���Ői�߂Ă��܂��B

�������A����������Ȃ��Ȃ��N���A�ł��Ȃ��̂ŁA�������i���x��Ă��܂��B

�@���̌����ɍ��i������B�d�͂̐���������W�����{�ɍĉғ�����ƌ����Ă��܂����A��������������ɁA���X�ƌ������i�A�ĉғ����n�܂邩���m��܂���B

���E�ꌵ��������N���A�ł���A�����͈��S�ƌ�����̂ł��傤���H

�@�n�k��ΎR���̎��R���ۂ́A�l�ނ̌��݂̒m�\�⍂�x�ȉȊw�E�m���������Ă��Ă��A���S�ȗ\�m���ł��Ȃ��ł��܂��B

�@����ɍ��A�Q�c�@�Łw�W�c�I���q�A���a���S�@�x��R�c���Ă��܂����A���{�����͓��{�̎��ӎ��Ԃ̏ω��ɂ���@�E���X�N�����܂��Ă���̂ŁA�w���{���ƁE��������邽�߂̖@�āx�Ƃ������Ƃō���������܂����Ă��܂��B

�@�����A���荑�i�G���j�����{���U������ꍇ�A�s�s����_�����A�����Ƀ~�T�C���̏Ə������킹�邱�Ƃ���ԑ�Ō���^����L���ȑΏۂɂȂ�܂��B

����ɑ���Ή����ł��Ă���̂��ł��B�@

�@

�@�n���K�͂̎��R���ۂ𐳊m�ɗ\�m�ł��Ȃ��̂Ǝ������Ⴄ�b�ł����A�l�דI�ȍU���̊댯���͂ǂ����悤������܂���B���S�h�q�͕s�\�ł��傤�B

�@�~�T�C���U���ɑ��ẮA�~�T�C���őΉ�����Ƃ������Ƃł����A�ł�����������͂��ł��B�~�T�C���������ɏW�����������A�����͑ς����Ȃ��ł��傤�B�����Đ���s�\�ɂȂ�A���˔\���T���U�炳���̂ł��B

�@

�@���������S���ǂ����f���鍪���́A���R�ЊQ�̔��������P�O�O�O�N�Ɉ�x�Ƃ��A�����N�O�ɒf�w���Y�����Ƃ������Ȋw�I���������ɂ���m���Ōv�Z���āA�X�Ɉ��S�����|���Ĉ��S������A����ɂ�茟�������Ĉ��S���ǂ������f���܂��B

�@���̈��S��ȏ�̎��R���ۂ���������A������w�z��O�̂ł����Ɓx�Ƃ��ď���������Ȃ��̂ł��B

�@�����郂�m�i���i�A�ݔ��A�@�B�A�S�āj�̐v�E�����͂��������m���ƈ��S���̌��ɂ���ė��܂����B�����ȊO�̂��̂́A���̕��@�Ŕ[�����ł��܂��B

�@�Ⴆ�A��s�@�͗g�͂Əd�͂̃o�����X�������ƁA�K���ė����܂��B���d�̈��S����{�����S�������Ă��A�ė����͕̂K���N���܂��B�������A�����Ă���Q�͌���I�ł��B

�@�����͉����̌����Ŏ��̂��N����ƁA���̔�Q�͐l�Ԃ̑����\�ɂ��A�L�͈͂ɓn��A�����������Ԃɂ킽��܂��B�l�Ԃ̗͂ł͎肪�����Ȃ��Ȃ�܂��B

���ꂪ���q�͂̐��E�̂ł����Ƃł��B

�@

�@�������������̕�����댯����m��Ȃ���A���Ƃ��������Ɩ�N�ɂȂ��Ă��܂��B

�����ėǎ�������ӏZ���̕s���͍��܂����ł��B

�@������̗v���͓d�͎��Ɩ@�����ɂ��d�͂̎��R��������܂��B

�@���܂ŁA�d�C���Ɩ@�œ��{�͂X�d�͉��+����̂P�O�d�͉�Ђɂ��n��Ɛ萧������Ă��܂����̂ŁA�Z��ł���ꏊ�ɂ��ǂ̓d�͉�Ђƌ_�邩�͎����ƌ��߂��Ă����B�d�C�͋K�����Ƃ������킯�ł��B

�@����̓d�C���Ɩ@�̉����ŁA�d�C�̔����͎��R������A�ǂ̓d�͉�Ђ���ł�������悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�d�͉�Ђ͈����Ĉ��肵���d�C���������Ȃ���A���v�҂͑��̓d�͉�ЂɌ_��ύX���邱�ƂɂȂ�܂��B������A�w�����̍ĉғ����Ȃ���Γd�͕s�����I�x�Ƃ����P���ȋ����H�͒ʂ��Ȃ��Ȃ�킯�ł��B

�@���āA�d�C�����d�͂��瑼�̓d�͉�ЂɌ_��ύX����ꍇ�A�w�d�C���ǂ����Ď�̂��H�x�Ƃ����^��������܂��B

�@�K�\�����Ȃ�ʂ̃K�\�����X�^���h�ɍs�������̂ł����A�d�C��K�X�͓d����K�X�ǂ��K�v�ł��B�Ⴆ�A���܂ł̊��d�͂ƈႤ�d�͉�Ђƌ_��ꍇ�A�w��d�̓d����\�蒼���̂��H�x�Ƃ����^�₪����܂����A�d���͍��܂łǂ���ŁA���d����z�d���͕ς��܂���B

�@���̓d�͉�Ђ͔��d�ݔ������݂��āA���̓d�͂����d�͂̑��d�ԂɂȂ��ł���̂ł��B�����łǂꂾ���̓d�͂𑗂����̂��f�[�^��c�����܂��B

�@���v�ꏊ�i�e�ƒ��H��Ȃǁj�̓d�͌v�͐V�����_���d�͉�Ђ̃��[�^�ɕt���ւ��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ă��̎g�p����V�����_���d�͉�ЂɎx�����Ƃ��������ł��B

�@�b������܂������A���N�̉Ă̓d�͗]�T�͏\�������Ƃ������Ƃł��B

�����ȉ䖝�����Ȃ��ŁA�������͓K�ɃG�A�R�����g���A�M���ǂɂȂ�Ȃ��悤�Ɍ݂��ɒ��ӂ��܂��傤�B |

�@�@�@

2015�N�V��29���i���j

�w���a���S�@�āx�̍���R�c������

�@�u���̑�����S�����A��������邽�߂̐�ڂ̂Ȃ����S�ۏ�@�Ă��V��16���ɏO�c�@��ʉ߂��܂����B�@�O�c�@�̖@�ĐR���ψ���̗l�q���e���r���p��A�C���^�[�l�b�g���p��j�R�j�R���撆�p�����Ă���� �A�c�_�����ݍ��킸�A��}�̓˂����݂ɑ��āA���{����ꗬ�́w�E�E�E�ł������܂��āx�w�E�E��������E�E�E�x�w���c�_���E�E�E�x�ȂǁA���t�̕ςȒ��J�p��̑��p��A�w��ʘ_��\�d�グ��ƁE�E�E�x�w����Ɏ��ɑ��Đ\���グ���Ȃ��E�E�x�Ƃ������\���ŁA�̂�肭���Ǝ�������킵�āA�������������Ă���̂��A�悭������Ȃ������B�����āA�V��16���ɋ��s�̌����s�����B

�@�O�c�@�͗^�}�����|�I�Ȑ����m�ۂ��Ă���̂ŁA������ł����s�̌��͂ł���B

�@�������A������������������̂́A�����}�͌��X�A�Љ�}�n�̂悤�Ȑ��͂������͂����A���͎����}�ɎC����A�^�}�Ƃ��ĊÂ��`���z���Ă���B����̏O�c�@�ł̍̌����@�ĂɎ^�������B

�@

�@���a���S�@�ẮA�`���Ɍf�����Ƃ���A�u���̑�����S�����A��������邽�߂̐�ڂ̂Ȃ����S�ۏ�@�āv�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B

�@����͕����ɂ����Ă��Y�펖�̕\���ł���B�����A�펞�ɂȂ�ƁA�E�������̐��ŁA���܍���ŐR�c���Ă�����ł͎��q���̊����͂ł��Ȃ��Ƃ����A���̂悤�Ȑ��������ǂ����Ăł���̂��ł���B

�@�N���l���Ă��A���ł͎E�������̏ꂾ����A���{�̎��q���͂��������K���ŎQ�����Ă��邩����{�̎��q���ɂ͍U���������Ȃ��Ƃ����悤�ȗ����͑S��������Ȃ��B

�@������A�����̗��_�ŁA�����玩�q���͍���̖@�Ă��ʂ�A�ȑO�����S�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȕn�������b�����X�ƍ���łȂ���Ă���B

�@

�@���{�̎��ӂ̏��ŋߋ}���ɕς���Ă��Ă���B�����͌R���g�����āA�ǂ�ǂ��t��������ӊC��ɐi�o���Ă���B�k���N�̍s���̌������Ȃ��B�e���e�~�T�C���˂��ē������̊C�ɂ��Ă��Ȃǂƌ����Ă���B

�@������A�ʓI���q���i���q�������œ��{�����j�ł͑Ή����ł��Ȃ��̂ŁA�W�c�I���q�����s�g�ł���悤�ɖ@�������A�@�Ă����Ƃ�������̍s���ɏo���B

�@���Ƃً͋}��v����̂ŁA���{����͑����@�Ă�����ŏ��F���ʉ߂��������ƌ����Ă���B�������A���̂U��18���ɏ������悤�ɁA���@�Ƃ��ꗂ⌛�@�ᔽ���Ƃ��������w���҂⌛�@�w�҂�A�����t�R�c���A�@���ǒ����܂ŁA���̓��e�͌��@�ᔽ���ƌ����o���n���ɂȂ����B���{����͓��S�A�傫���h��Ă��邱�ƂƎv���B

�@��������̋��Ђ�����A�������菜�����߂̊O����A���q���̐�͂�������������B���������Ή������A�����Ǝ��Ԃ������āA�����̍��ӌ`����}��A�܂�

�@���̊�{�ł��錛�@�������s�������B���̏�ł��܋c�_���Ă��镽�a���S�@�ĂX�ƍ���ɍĒ�o����Ƃ������Ƃł���A���͂Ȃ��B

�@�������A�������������I�c�_������A���a�ɂȂꂽ���{�����͐푈�ɎQ�����邱�Ƃ�������@�Ăɂ͒N���^�����Ȃ����낤�B

�@������A����̂悤�ɖ������A���@�̉��߂�P���Ȃ��Ăł��A���a�H���S�@�ĂƂ�����Ȗ��O�̖@�ĂƂ��āA�ʂ��������̂��낤�B

�@���{����Ƃ��ẮA�����ǂ݊ԈႦ���I�I

�@�����āA�Q�c�@�ł̐R�c���������n�܂��Ă���B

�Q�c�@�ł́A�O�c�@�Ə����j���A���X���Ⴂ�A���@�ᔽ��A�@�Ă̕s��������W�c�I���q���̖��_�ȂǁA�����[���@�艺�������_�ɂȂ��Ă���B

�@����͎Q�c�@�̑��݂��������������B

|

2015�N6��18���i�j

�푈�ƕ��a

�@���a���S�ۏ�@�Ă�����ŕ��c���������Ă���B�W�c�I���q�������@�ᔽ���ǂ����H

�ȂǁA�c�_���������A�b���Ă�������ɂ����B

�@�w�����킩��ɂ����̂��H�x�Ƃ����ƁA���߂̎d�������ɂ��낢�날�邩�炾�B

�@���@�͕�����₷�����{��ŏ�����Ă���B�������ɂȂ�̂́A���@��X���ł���B

���̏́A�ȉ��̂Q�ł���B

- ���{�����́A���`�ƒ�������Ƃ��鍑�ە��a�𐽎��Ɋ��A�����̔��������푈�ƁA���͂ɂ���Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ẮA�i�v�ɂ�����������B

- �O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑�������́A�����ێ����Ȃ��B������팠�́A�����F�߂Ȃ��B

�ƂȂ��Ă���B��X�̏��w�A���w����ɂ͓��{�����@�͐��E�Ɋ����镽�a���@���Ƌ������Ă����B

�@�Q���ڂ����C��R���̑��̐�͂́A�����ێ����Ȃ��ƋK�肵�Ă��邪���q���͑��݂���B���q���͐�͂ł͂Ȃ��̂��H�@���q�̂��߂̐�͂��Ȃ�����͎��Ȃ��B������s���悭���@�����߂��āA���h�̂��߂ɂ͎��q���������A���q���͐�͂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����B�����Ɋ�{�I�Ȍ��@���߂̂���������������B����ɁA���@�����m����팠�͔F�߂Ȃ��Ə����Ă���B

�@���q���͓��{����������U�߂�ꂽ�ꍇ�ɁA���y�э�������邽�߂ɐ키�g�D�ł���B�����đ����ɏo�����Đ키���߂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B

�@���̒N�����[���ł�����߂��A���ς��悤�Ƃ��Ă��邩��A������������������̂��I

�@���@�͈ꌩ�A���m�Ɂw�푈�����Ɛ�͂������Ȃ��x���Ƃ��K�肵�Ă���悤�Ɍ����邪�A�ǂݍ��ݕ��ɂ��A�����悤�ɂ����߂ł���ƌ����������B������A���������āA���{�����͖�̂킩��Ȃ��w���a���S�ۏ�@�āx���o���A�O�c�@��ʂ������Ƃ��Ă���B

�@�������A�b���Ă���ƁA�����Β����قlj�����a����������B����A���@�w�҂��A���̕��a���S�ۏ�@�Ă͌��@�ᔽ���Ǝa�����B

�@�����������̊�@����悤�Ȏ��Ԃɂ́A�W�c�I���q���Ƃ���������ɂ������t�ŕ\�����ꂽ�l�����̂��ƂɁA���q�����o���ł���Ƃ������ƂɂȂ�炵���B

�@����́A���{���������璼�ڐӂ߂�ꂽ�ꍇ�Ȃ�A�����邪�A�����łȂ����������U�߂�ꂽ�ۂɂ��A�������̈���Ƃ��āA���ڐ퓬�n��ȊO�̏ꏊ�Ȃ�o�����Ă䂭�Ƃ��������B

�@���ڐ퓬�n��ł��낤�ƁA����x���ł��낤�ƁA�G���炷��Γ��{���푈���荑�Ƃ����ʒu�Â��ɂȂ�͓̂��R�̂͂��B���������ƒ��ځA�h���p�`����Ă��鍑�͂�������A���̍��ɕ���╨����A�����A��͕⋋�����Ă�����{�����̂܂܌��߂������Ƃ͂Ȃ��B

�@���������̗���Ȃ�N�ł������ł��邱�ƁB��������ڐ퓬�n��ӊO��������S���Ƃ��������́A�푈�Ƃ�����@�ȍs�ׂ��Ɠ��l�ɍl���Ă����ɉ߂��Ȃ��B

�@������A�W�c�I���q���⎩�q���̏o���̊�������������̂Ȃ�A���@��ς��邱�Ƃ���n�߂Ȃ��Ɛ�����������Ȃ��Ȃ�B

�@���@�ł́A���Ȃ��ƌ����Ă����Ȃ���A���C�Ő푈�s�ׂɎQ������Ƃ������Ƃł́A���@�̈Ӌ`��������Ȃ�������ɂ����B���ꂪ��ԋ��낵�����ƂɂȂ���B

�@���{�͗����N�卑������A���@�������鍑�̍s���̌��_�ɂȂ���Ȃ�Ȃ��B���@�w�҂��ጛ���ƌ����Ă�����̂��A�w����͊w��I�ȍl�����ł��傤�I�x�Ɛ�̂Ă���{�����͉���ژ_��ł���̂��|���Ȃ�܂��B�����}�̑S���͂��������l�����ł͂Ȃ��͂��I

�@������A���ɑ�Ȃ��Ƃ�����܂��B

�@����́A���F�g�i���푈����n�܂����푈�́A�S�ăQ�����킾�Ƃ������Ƃł��B

�����푈�A���I�푈�A��ꎟ���E���A����E���i�����m�푈�j���́A���ƍ����݂��ɍ��Ђ������Đ�����푈�ł��B�^��������A�����f���Đ��X���X�Ɛ키�푈�ł����B

������A�^��������̐^�������Ƃ��������̐푈�ł����B�傫�ȋ]���������̂͐푈�̏�ł����A�����ɂ͌����Ƃ������̂�����܂����B

�@���m�͕����𒅗p���A��ʖ��Ԑl�Ƃ͈Ⴄ�����ŁA�g���������Ă��܂����B

�@�����̃Q������̓o���o���̋ǒn��ł���A�Z���ƕ��m�̌��������t�����A�Z�����˔@�A���m�ɕς������A���[�̏�p�Ԃ����������肷�鉽�ł�����̐푈�ł��B

�@

�@���������푈�ɎQ������ƁA�����瑕�������x�����A�ݔ�����������ۑS���ėՂ�ł��A���肪�N���킩��Ȃ��̂ŁA�s�ӑł��ł���邱�ƂɂȂ�܂��B�܂Ƃ��ɐ���Ď��ʂƂ����ł͂Ȃ��̂ł��B

�@

�@�A�����J�Ȃǂ͐V����J���ɋ��z�̍��h��𓊂��Ă��܂������A����͂܂��Ƃ��Ȑ푈��O��ɂ��Ă��܂��B�Q������ł͂����������x�ȐV���킪���ʓI�Ɏg���܂���B

������E�����߂̕���́A���肪���m�ɂȂ��Ă��Ȃ��ƍU���ł��Ȃ��̂ł��B

�@��ʂ̕����i�����j�ƁA�Q�������m�͓���H�@���������ł��Ȃ��̂ł��B

�������A���̒��ɕ��ꍞ��ŁA����ł��镺�m���ˑR�U�����Ă���̂ł��B�s�ӑł��ł��B

����ŁA��������̕ĕ������F�g�i���푈�łȂ��Ȃ�܂����B����͔ߌ��ł��B

���������푈�����ݍs���Ă���푈�ł��B

�@IS(�C�X���~�b�N�X�e�C�g�j�A�C�����A�C���N�A�����A�G�W�v�g�A�V���A�A�E�N���C�i�A�p�L�X�^���ȂǍL�͈͂Ő���s����ł��B�قƂ�ǂ��C�X���������ł��B

�@�����������݂̍��ׂƂ����s�����Ԃ̒��ɁA�W�c�I���q���̂��ƂɁA�݂𐳂������q�����A���肪�ł��Ă���܂őł��Ȃ��Ƃ��A���q�̂��߂̏o�����Ƃ��A�����猾���Ă��A����͉��ł�����̏W�c�ł��B�Q�����Ȃ̂ł��B

�@��x�A���̒��ɑ��ݓ����A���{������̕W�I�ɂȂ�ł��傤�B

�@�W�c�I���q���A���a���S�Ȃnj��t�ł��Y��ł����A���Ԃ̓h���h���̉������E�ł��B

|

2015�N5��22���i���j

�l�Ԃ̓�̔]�Ƃ́H

�@�������́A������ڕW�ɓ��X�����Ă���B�@���Ɂw���������m���ȖڕW�͎����Ă��Ȃ��x�Ƃ����l�������Ǝv�����A���������l�ł��A�w�������~�����x�Ƃ��A�w�������������x�Ƃ��A�w�ǂ������ӂ��ɂ��肽���x�Ƃ��A�u�ǂ������ӂ��ɂȂ肽���x�Ƃ��������R�Ƃ����~�]�͒N�ł������Ă���B

�@�����Ɛg�߂Ȍ�����������A�w�^�o�R���z�������x�A�w�X�����ȑ̌^�ɂ������x�Ƃ��A�w���������܂������x�Ƃ��A�w���鎑�i����肽���x�Ƃ��A�w�S���t�������Ə�肭�Ȃ肽���x�Ƃ��A�w�Ԃ��~�����x�Ƃ��A�w�����������x�Ƃ��A�w�����������̂�����ӂ��H�ׂ����x�Ƃ��A�����ȗ~�]������B

����͂����ē�����O�̂��ƁB

�@

�@�������A����ŁA���̗~�]�ɔ����邱�Ƃ��]�̒��Ŕ������Ă���B�����Ƃ���������́B

�������̔]�͈�����Ȃ����A�������̐S�͓����B

����������Ǝ������̐S�̒��ɂ́A��̎��Ȃ����݂���B

�@

�@����̎��Ȃ́A�l���̏Փ��̂܂܍s�����āA�ڐ�̗~�]�������Ƃ���B��������̎��Ȃ́A���Ȃ̏Փ���}���āA�~�]��扄���A�����I�ȖڕW�ɏ]���čs������B

�@�w���������N�b�L�[���H�ׂ����A�H�ׂ����Ă��܂�Ȃ��x�A�Ƃ����~�]�ƁA�w���������x�Ƃ����~�]�����߂������B�����Ď����̐S�̒��őΗ�����B

�@���̒����I�ȖڕW��B�����邽�߂ɂ́A�Փ��I�ȗ~�]���˂������邵���Ȃ��B

�������A���̏Փ��I�ȗ~�]�̗U�f�ɕ����Ă��܂����Ƃ������B����͓��Ɉ����킯�ł͂Ȃ��B

�u�ł���Ȃ͉̂����I�v�Ƃ������Ƃ��B

�@���������߂Ă䂫�����Ƃ����v���͒N�ł��`�����̂��B

�Ⴆ�A��Ј��Ȃ�A��C�ɂȂ肽���A�ے��ɂȂ肽���A�����ɂȂ肽���Ƃ����z���������ē��R���B

�������A����ł��̎v����j�Q����Փ��I�~�]�������o���B

�@�V�т����A���R�Ȏ��Ԃ��~�����A�y�������A�Ƃ����Ȃ��Ƃ���������B

�@�����ŁA�w���ȁx�Ƃ������t������̂������m���낤���H

�Ȃɏ��Ƃ����Ӗ������A����͌����ɓ�̎����ɑ��āA����ׂ��������Ɍ������Đi�ނɂ́A�����j�Q���鎩���ɏ����Ƃ��Ƃ������Ƃ�\���Ă���B

�@�w�Ȃɏ����Ƃ́A���Ŋ������̓G�ɏ��̂ɏ���x�Ƃ������t���قǁA�Ȃɏ����Ƃ͓���Ƃ������B

�@�����ŁA�w���ȁx�͏Փ��I�~�]���˂������邵���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ǂ�����ΌȂɏ��Ă�̂��H

�ʔ������������B

�@����́A�����̏Փ��I�~�]�ɑ��āA���m�ȁA�������Ȃ�����������Ƃ悢�炵���B

���撣���Ă��Ȃ��ƕ����i�܂Ȃ����ɁA�V�т����A��������Ƃ����ア���������ꂽ�Ƃ��́w�Ȃ܂����́x�����ꂽ�ȁI�@�Ƃ��A���َq��H�ׂ����Ɖ䖝�ł��Ȃ��Ƃ��́A�w�N�b�L�[�����X�^�[�x�����ꂽ�ȁI�Ǝ����Ɍ����������āA�����X�^�[�o�X�^�[������I�@�����̎コ���͂��ƋC�Â��A

������J��Ԃ���������ɁA����ɏՓ��I�s���Ɍ����킹��ア�������������Ă����炵���B

�@�u�炵���v�Ƃ������̂́A�������ꂩ����H���Ă݂悤�Ǝv���Ă��邩��E�E�E�B

�@�����d��̑n�ƎҁA�����K�V�������悭����ꂽ�u�f���ȐS�ɂȂ�܂��傤�v�Ƃ������t������B

��������Ԃ��ĉ]���A�f���ȐS�ɂȂ�Ȃ�����A��ɂ�������E�̖��ɂ��Ď����Ɍ������������̂��Ǝv���B

�@�������A�l�Ԃ������Ă����̎����A���̈������菜�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����A���ꂪ�ł����Ƃ�����A�����N����̂��H

�@�Փ��I�Ȏ����͌��n�I�Ȕ]�ɍ��܂ꂽ�l�Ԃ̓����I�Ȉ�`�q���琶�܂�Ă���炵���B�����炱�̏Փ��I�ȗ~�]�����S�ɂȂ�����Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�B

�@����͈�w�I�ɏؖ�����Ă���B�Ⴆ�A�]�̑����ɂ��A���n�I�Ȗ{�\�������ǂ镔�����Ȃ��Ȃ�ƁA�����ɑ��鋰��A�~�]�A���N�A�K���̊��o�⎩���S���Ȃ��Ȃ�B

�@�����A�ςȘb�����A�~�]�͌���Ȃ��傫���Ȃ�A�Z�b�N�X�ɑ��Ă��A�N�ނȂ��ɋ��߂�悤�ɂȂ�炵���B�e��Z��ɑ��Ă��B

�@���̓�̔]�͐l�Ԃ��������B���̓����͏Փ��I�Ȕ]���������Ȃ��B

�l�ԈȊO�̓����́A�����̎p��F���ł��A�����̊댯�͊�����B������P����Ɠ�������A�U������B�������A�l�ԈȊO�̓����͎����̐S�̒�������A�܂��͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

��X�́A�����������̍s�������Ȃ���A����ł����̂��A���ɂ������@�͂Ȃ����A��Ɏ��⎩�����J��Ԃ��Ȃ���s���ł���B

�@�^�o�R�͌��N�ɗǂ��Ȃ����Ƃ͕������Ă���B�������A�z�������B

�w�^�o�R�����X�^�[�x���v���o���A�։��X�^�[�g�ł��܂����H

|

2015�N5��13���i���j

������a���������܂��H

�@�ߍ��A�V����e���r�����Ċ����邱�Ƃ́H�@�A�x�m�~�N�X�Ƃ������t�����܂蕷�����Ȃ��Ȃ������ƁB

���A���{���g�����܂茾��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���悤�Ɋ�����B

�����āA�w�i�C�͉A���ɂ���x�ƌ����Ă��܂����A�m���ɁA���鐔���ⓝ�v�I�ɂ͗ǂ��Ȃ��Ă���͎̂����ł����A�����̎����Ƃ��ĈȑO�ƕς��Ȃ��B�ނ���A�������Ă���悤�ł�����B

�@�ꕔ�̑��Ƃ������~���̉��b���āA�ō��v���X�V�ȂljX������`����Ă��܂��B

������ƁA�A�x�m�~�N�X�Ɋ��҂����ƁA����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@

�@�ȑO�̂悤�ɁA�w�i�C�͎R�J���J��Ԃ����x�Ƃ����z�^�̍l�����͒ʂ��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B����́A���E������̑傫�Șg�g�݂̒��ɓ����Ă��܂������Ƃ��傫�ȗv���ł��傤�B�����̍������ŁA�o�ϐ������ʂ������Ƃ��Ă��A����̓O���[�o���o�ς̑傫�Ȃ��˂�ɍ��E����Ė|�M����܂��B���{�͓��{�����̌i�C��ł͂����ǂ����悤���Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B

�@

�@�A�x�m�~�N�X�́A�َ����Ƃ܂ŕ\�����������Z�ɘa�ɂ��A�v�������~����U�����A�A�o�����������A�A�o��L�����Ƃ���_�����傫���Ǝv���܂����A�v�����悤�ɗA�o���L�т܂���B

�@����͍H�ꂪ�C�O�Ɉړ]���Ă��܂��Ă��邩��A���݂�1�h��120�~�O��̉~���ɂȂ��Ă��A�����̐����Ƃ��ȑO�̂悤�ɍ����Ő��Y������̂��Ȃ��A����䂦�ٗp���傫�����P���Ȃ��āA�o�ϊ�����������悷�邱�Ƃ��Ȃ�����ł��B

�@���̓T�^�Ⴊ�����ԎY�Ƃł��B�̂́A�������Y���啔���ŁA�����Ő��������Ԃ�A�o���܂����̂ŁA�~���ɂȂ�ƁA�A�o���傫���L�т܂����B����ɂ��A��������Ђ����b���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A���݂͂��̉~���ł��A�����̐��Y�ʂ͍����̔̔��ʂɌ������������������Ȃ��H��̑̐��ł�����A�~���̃`�����X���������Ă��A�����̐����Ƃ��v�����قNJ��C�Â����Ƃ��]�߂܂���B

�@�~���ɂȂ�ƁA�C�O���Y�������i�̌��n���i�͓����ł��A�h�����~�ɑւ��Ď������ގ��́A�ב֍��v�œ��{�Ɏ����A��~�������܂��B

�@�Ⴆ�A�P���h���̎Ԃ��A�����J�Ő��Y�̔������Ƃ��܂��B���̎Ԃ̗��v��1���ŁA1��h���������Ƃ��܂��B������~���Z�ŁA1�h����80�~��120�~�Ƃł́A�@���v������1���̔��������ɁA8���~�ɂȂ邩�A12���~�ɂȂ邩�ł��B���n���i�͓����ł��A�~�Ɋ�����ۂɁA�~���ł͂�������̉~�������A�邱�Ƃ��ł��܂��B���ꂾ���ׂ���������Ƃ������Ƃł��B

�@�g���^��z���_����Y�����Ԃ́A�Ԃ̎��v�n�̋߂��ɊC�O���Y�𑝂₵�ė��܂����B�~���Ńh�����Ă̔̔������Ă��邽�߁A��L�̂悤�Ɉב֍��v���͗��v�Ƃ��đ傫���ςݏオ��܂��B

�@�g���^�����Ԃ͉��Ɖc�Ɨ��v���ߋ��ō���2��7000���~������܂����B���̓��A1��4000���~�����v�����Ƃ������Ƃł��B�ł�������v�̎��͂́A���̍��z���A���Ȃ킿1��3000���~�ƂȂ�܂��B

1�~�̉~���ŁA400���~�ׂ��銨��ɂȂ邻���ł��B

����́A�O���[�o����Ƃ̘b�ł��B

�@������50���ЂƂ��A60���ЂƂ������鍑���̒�����Ƃɂ͓��ɉ��b������܂���B�ނ���A�~���Ō��ޗ��̎d���ꉿ�i���l�オ�肵�A�x������������X���ɂȂ�܂��B

�@���������ӂ��Ɍ��Ă���ƁA�A�x�m�~�N�X�̌��ʂ͓������҂����悤�ȊÂ����̂ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂����A�x�m�~�N�X�Ƃ�������̌��ʂ��������������Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B�����������Ƃ��v�����ǂ���������܂��A�ŋ߁A���܂�w�A�x�m�~�N�X�x�Ƒ������Ă邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����悤�ł��B

�@���A���ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���@�����ƁA����ɐ旧���ۑ̐��̖��ł��B

���Ĉ��ۑ̐��ɂ��āA���{���I�o�}�哝�̂Ɖ�k���A�X�ɃA�����J��@�A���@�c��ɂ����ē��{�l�ŏ��߂ĉ����������Ƃ����܂����B���{����͂��������s���͍��܂łɂȂ��������Ǝv���܂����A�ǂ������{�̎��q���̊����͈͂��g�債�A�ϋɓI�h�q�Ƃ��A�Ӗ����킩��Ȃ��A�܂��͂ǂ����f���ėǂ��̂��������������\���ŁA�h���h�����E�ɐϋɓI�ɏo�����čs�������Ƃ����v�f�������܂��B���܂ł͎��q�����C�O�ɏo������ۂɂ́A�����Ȕ��肪�����āA�\���Ȋ������ł��Ȃ������Ƃ������Ȃ̂��ƂɁA���������C�O�ł̕����n��ł��A����x�����ł���Ƃ�������@�������āA�]���̖@�����������A�����Ƒ������݂̌R���������ł��鍑�ɂ������悤�ł��B

����́A���q���Ƃ������e�����R���ł��B

���q���Ƃ������t�ɂ́A���Ƃ����Ӗ������������͂��ł��B�W�c���S�ۏ�Ƃ����h�q�Ƃ��悭�Ӗ����킩��Ȃ����t���g���āA����ɈӖ��Â����āA�h���h�����q���̍ی��Ȃ��C�O�h�����ł���悤�ɂȂ�Ƃ����킯�ł��B

�����}�Ƃ̘A�����t�ŗ^�}���c���A���ӂ��ꂽ�Ƃ����j���[�X�����܂����B

���E�͏�ɕω����A�����Ă��܂��̂ŁA���{������ɑΉ����Ă䂩�Ȃ���Ȃ�܂���B�������A������Ă��邱�Ƃ͗]��ɂ��ߑ����Ȃ��A�}�������ł͂Ȃ��ł��傤���H

�����ɂ́A�}���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƁA�\�����Ԃ������č����̍��ӂ��`�����Ă�����g�ނ��Ƃ�����܂��B����E���⑾���m�푈�̋��P�Ƃ͈�̉��������̂ł��傤�B

�l�́w�A���߂���A�M����Y���x�ƌ�����������܂����A���70�N�Ƃ����N�����߂��A�푈�̌����オ����ɖS���Ȃ鎞�����}���A�푈�̔ߎS����Y�ꂩ���Ă���悤�ȋC�����܂��B

�푈���悻���̂悤�ɁA�y�X���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�������A�������U�߂Ă���ƂȂ�ƁA���̉̕��͖h���Ȃ���Ȃ�܂���B���������~�j�}��������ݒ肵�Ď��g�ނ��Ƃ���ł��傤�B

�������A���͂��̃��C�������ɑ傫�������Ă��܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B

�@���{�̌��@�́A��9���́w�푈�̕����x��搂��Ă��܂����A���̂悤�Ȑ����Ȍ��@���f�������͐��E�ɂ���܂���B���̌��@�𖢗��i���A�ւ��葱����̂��A����̓����̂悤�Ɍ��@���������A�L���ɂ͐푈���ł��鍑�ɕς��Ă䂭�̂��H�@���A���ˍۂɔ����Ă����悤�ȋC�����܂��B

�@�ǂ������ꍇ�ɁA���q�����o���̂��A���̘_�c�����낢��Ƃ����悤�ł����A���̓��e�����ɕ�����ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�N�����������f�ł���̂��ł��B���G����Ȗ@���������āA�ǂ���ɂ����߂ł���悤�ȓ��e�Ɏd�グ�āA���{�̓s���ɂ���Ăǂ���ɂ����f�ł���Ƃ������̂��Ǝv���܂��B����͑�ϊ댯�Ȃ��Ƃł��B

����̒����V���@�[�����f���q�ɏ�����Ă��镶���Љ�܂��B

�@��ڂ��~�����@�Ƒ肵��

�@���a�Ɛ푈�Ƃ́A

�@���q���ƕČR�Ƃ́A

�@��������u���ԁv�́A

�@���@9���̓��ƊO�Ƃ́A

�@�퓬�n��ƌ���x���Ƃ́A

�@���a�ƐϋɓI���a��`�Ƃ́A

�@10�{�ꊇ�̈��ۖ@�������ẮA

�@���V�ԕԊ҂ƐV��n���݂Ƃ́A

�@�A�x�m�~�N�X�ƕx�������Ƃ́A

�@���{�̑����ƒ����̑|�C�Ƃ́A

�@�č��Ǝv�f�Ɠ��{�̒Ǐ]�Ƃ́A

�@�̊�]�ƍ����̊�]�Ƃ́A

�@��x�݂��A�������邽�߂́A

�@���A���{�����́A���q���̋����ƊC�O�h�������₷�����邱�ƂɔM���グ�Ă���B����ŕ����������̂́A���S�ɃA���_�[�R�����g�[���ɂ���ƌ��������B�����āA�����̍ĉғ��ɑ�ϔM�S�Ɏ��g��ł����B����͓d�͂̈��苟���Ƃ�����`�����̂��Ƃɐi�߂��Ă���B����ŁA�����������̂̌�A�Đ��G�l���M�[�ւ̓]���Ƃ����傫�Ȗ���͎���ɂ��ڂ݂���B����͕��͂⑾�z�����d�͕s���肾����Ƃ������R�ɂ��B�m���ɕ��͕͂����~�߂Δ��d���Ȃ��B���z�����d�͓܂�J��A��͑S�����d���Ȃ��B�����畗�͂⑾�z�����d�̓_�����Ƃ����l�����͋Z�p�̐i����j�Q����B�����ł͂Ȃ��āA���z���́A���͔��d�̕s���肳���ǂ����č������邩�H���̖���ɑ�������o�����ƂɁA�Ȋw�̑傫�Ȑi�������܂��B���̉��͋���ȗe�ʂ̓d�r�����m��Ȃ��B

�@�h�C�c�͕����������̂����āA�����Ɍ����[���ɓ��ݐ����B

�������̓��{�͂��Ƃ����낤�ɂ܂��܂������ĉғ��ɓ˂��i��ł���B

���{�̌��������U����Ă���B�w���{�͐��E�ň�Ԍ��������S������A����ɑ��茵�����R�����č��i���������ɂ��Ă͉ғ�������x�ƌ����Ă���B

�@���q���̊C�O�h����A�ϋɓI���S�ۏ��A�ϋɓI���a��`�A�Ȃlj����Ȃ�������Ȃ����t������ĕ��ׂāA���q�����R�������āA���E�̕��a�ɍv�����悤�Ƃ���B

����ɂ͑�ϔM�S�Ȑ��{�����A�����ĉғ��ɂ��ẮA�w�҂⌴�q�͈ψ���ɔC���āA��������{�����Ɠ���������悤�ȃ����o�[�ł���Ă���B

�����̈��S���́A�������K����ňȑO���̓n�[�h�I�ɁA�����I�ɂ͈��S���͏オ�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�V�X�e���s�ǂ�A�@��̕s�ǂ�i�C�̕s�Ǔ��n�[�h�̕s�ǂ������Ő[���Ȏ��ԁi�V�r�A�A�N�V�f���g�j�Ɋׂ����ꍇ�ɂǂ��Ή����邩���`���Ă��Ȃ��B

��������ԐS�z����̂́A�������e���ɑ_��ꂽ�ꍇ�ǂ����邩�ł���B����A���E�̌����̓e���̐�D�̑Ώە��ɂȂ�ƒf������B

���R�E�̒n�k��ΎR�͖҈Ђ�U�邤�B����͂���ő�ςȋ��ق��B

�������A���R�E�͐l�m�ł�����x�̗\�����ł���B�\������A�w�z��O�̂��Ɓx�Ƃ���������ɂȂ�B�������A�l�דI�ȃe���s�ׂ́A�\�������Ȃ��B

���{�C���ɂ͌����̌Q�ꂪ����ł���B������_���āA�����͂���~�T�C���˂���āA�����̐S������䎺�����U������A�j��Ă������̓V�r�A�A�N�V�f���g�Ɋׂ邱�ƂȂ����S�ɒ�~�ł��邾�낤���H

����̖h�͂���������������A���������o�����肵�Ȃ���Α��v���B

�����ƂȂ肪�Ύ��ɂȂ��Ă��h�Εǂ��������肵�Ă��邩��A�ޏĂ͂Ȃ��B

���ꂾ�����������A���v���ƌ����Ă���悤�Ȃ��́B

�ׂɁA�����������Ȑl���Z��ł��āA������ꂽ��ǂ����H

�K�\�����ⓔ����������āA�������Ă��A��Α��v���H

�Ƃ͔R���Ă��A���Ē����ςނ��A�����͕����Ōo���������Ă���悤�ɁA���\�N�����܂�Ȃ��B

�������Ȃ��̂ł���B

�@���A���{�e�n�̉ΎR���������������Ă���B���h�A�����A��ԎR�A�����A�����ȂǑS���̉ΎR�₻��ɘA�Ȃ�Ƃ���Œn�k�ϓ���ΎR���n�k���p�����Ă���B

�@

�@�܂��A���E�Ń}�O�j�`���[�h�X�ȏ�̋���n�k���N�����n���5�N�ȓ��ɉΎR�������Ă���B

�����{��k�Ђ̓}�O�j�`���[�h���X�D�Q�Ƃ����l�ł���A���E�̋���n�k�Ƃ��̌�̉ΎR���̃f�[�^���炷��A���{�̂ǂ����̉ΎR���啬���Ă��S�����������͂Ȃ���Ԃɂ���B

�@�����������{�ŁA�܂��A����Ȃ��Ō������ĉғ������悤�Ƃ����_�o�������ł��Ȃ��B

�l�Ԃ̔\�͂�m�b�͎��R�E�̗͂̑O�ł͔���Ȃ��́B���̕|�����������������Ǝv���B

�@�l�Ԃ͂P�V�A�P�W���I�ȍ~�A�}���ȉȊw�̔��W���s���Ă����B

���q�̐��E�A���q�̐��E�A�X�Ɍ��q�j�A�d�q�ȂǗʎq�͊w��d���C�w�Ƃ����r�����Ȃ�������Ԃ�����q�ōl���A�����Ŋm���߁A���_���\�z���A��������ɐl�Ԃ̐�������ɐs�����Ă����B

�@�������A���q�̐��E�A���Ɋj�̕���Ƃ������ۂɍs�����������A���̓r�����Ȃ�����ȃG�l���M�[�������B���ꂪ�]��ɂ����傷�������߁A�܂��l�����͕̂���Ɏg�p���邱�Ƃ������B����͈�C�ɃG�l���M�[����o�������قǁA�E���͂������A�D�͂ȕ���ƂȂ�B���ꂪ���q���e�ł���B������X�ɐi�߂��̂��A�������N���܂Ɏg���������������B��������ς���Ȃ�A���q�j����ɂ�錴���ƁA���q�j�Z���ɂ�鐅�����B

�@�����āA���q�͂̕��a���p�Ƃ��āA���܂ꂽ�̂��~����ƌ���ꂽ���q�͔��d�ł������B�������A���q�j����Ƃ������Ƃ́A���R�E�ɂȂ��V�������낵�����ː������ݏo���B�����Ă���̔p����������ۊǂ��S���i�܂Ȃ���ԂŁA�l�Ԃ͗ǂ��Ƃ���肾�����Ă���̂ł���B

�@�n�k���A���{�̂ǂ��ɂ��A���S�N�A����N�Ƃ����N���ۏł��Ȃ��ۊǏꏊ�ƁA�ۊǑq�ɂ铯�ӂ͓����Ȃ��B�v�̓g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�܂��Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ͑S���G�ꂸ�ɁA���킸�ɁA�����̃R�X�g�͈�Ԉ����i��P�O�~�j�Ƃ���������������B���̃R�X�g�ɔp�����ۊǔ�p��������Ί��ɂȂ�̂��낤���H�@�����Ă��̕ۊǏꏊ�͍����S�����܂�Ȃ���Ԃ��B

����͐��E�������l�ȏɂ���B

���@�����A���q���̊����̖@���̕ύX�ȂǁA��ϐϋɓI�ɐi�߂悤�Ƃ��Ă������ŁA�����̍ĉғ��ɑ��ẮA�Ƃ����ς́w���E�ꌵ�������S��ɑ����ĐR������̂ő��v�x�Ƃ������Ɋ�Ȃ���ԂŐi�߂Ă���B

�����������ƂɁA��a���������܂��H

|

2015�N�S���Q�T���i�y�j

���R��Ƀh���C�u���܂���

�@����A�v���Ԃ�ɁA���ԃt�B�b�g�n�C�u���b�h�ŁA�����R�T�O�����قǑ����ė��܂����B

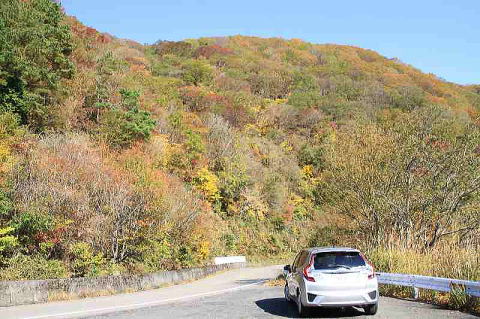

���[�g�́A���H�͑��A�����o�C�p�X�A���_�������珬�qIC�܂ō������H�𑖂�A���������ʓ��H�𑖂�A���s���Ԃ͂Q���ԂR�O�����炢�B

�@���R��̓V��t�̊ό����ς܂��āA�鉺�����U�A���H���Ƃ�A�߂��̗L�y�����̍���A�@���Ȃlj������U�܂����B���{�̊ό��n�̓��ꗿ�͍����̂ŁA�������邩�ǂ����A��������S�O���܂����A����͍������������Ċό����܂����B

�@�A�H�̓R�[�X��ς��āA���É���O�H�A�����㎩���ԓ��Ŏl���s�A�鎭��ʂ�A�����Q�T�����A�i���㎩���ԓ��j�ŋA���Ă��܂����B

�����̔R��́A���[�^�\���l�ŁA�Q�W����/L�ɂȂ�܂����B

�@�������H�͂W�O��������P�O�O����/���ő���܂����B���ɏa�͂Ȃ����K�ɑ���܂����B

�@���^���ɂ����R����o�����Ǝv�������A�X�^���h�ɗ�����炸�ɋA��܂����B

�@����͍��܂ōō��̔R��o�܂����B

����́A�C�����オ���Ă������ƂƁA���̎Ԃ��S���s�������U�O�O�OK�����ɂȂ�A�G���W����J�̂Ȃ��݂��ǂ��Ȃ�A���C������A�R��ǂ��Ȃ������̂Ǝv���B

����ɂ��Ă��ŋ߂̎Ԃ̔R��̗ǂ��ɂ͊��S����B

�@���̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�́A�w�����Ă���T�R�[��������A���Ԃő啪�@����A�z���_�͒ɂ��ڂɂ������B�����͑S�����R�[���͋C�ɂ��Ă��Ȃ��B

�����A�������ڂ��Ă��āA�����̎ԂƏ����U�镑�����Ⴄ�ȂƂ�����a�����Q�A�R�_����A������f�B�[���ɘb�����܂����B���̓��e���A���R�[���̑Ώۂ̂ЂƂɂȂ��āA���P����ėǂ��Ȃ����̂ŁA�z���_�ɂ͍v���ł����Ǝv���Ă���B���̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�͑�ϗǂ��Ǝv���B

������u���[�L���O��n���h�����O��Â������͑f���炵���ǂ��o���Ă���B�Ƃɂ�������Ĕ��Ȃ��̂������B

�@�����i23���j�A�z���_�W�F�b�g���H�c��`�ɔ����B�V�l���̏��^�W�F�b�g�ŁA�l�i�͂T���S�疜�~���������B�����������^�@�̓A�����J��[���b�p�̃g�b�v�r�W�l�X�}�����������Ɨp�Ƃ��Ďg�p���A�e�n���щ���Ă���B

�@

�@�ڂ������̂́A�嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W����ςނƂ�����z�V�O�̔��z���t�����A�������L���A������s���ł��A�R��ǂ��Ƃ����v��ʈ�ΎO���̌��ʂ������o���Ă���B

�S�����܂łɂȂ��`�ŁA�������z���_���������s�@�͈Ⴄ�Ƃ�����ۂ����B

�`�͉��̎ʐ^�̂Ƃ���B���{�ɏ���s���Ă����@�̂͐Ԃɓh������Ă����B

�@�@ �@�@

�@�b�͎����Ԃɖ߂邪�A�ŋ߁A�����ԃ��[�J�̊J�������͌���ɂȂ��Ă���B

�܂��A�g���^�͐��E�����R���d�r���u�~���C�v�������B

����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B ����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B

�@���́A�V�R�K�X��LNG�����Đ��f����邪�A���̍ۂɔr�C���Ƃ��ĒY�_�K�X���o��̂ŁA�g���^��搂��Ă���[���G�~�b�V�����Ƃ͌����Ȃ��B����͎��͂܂₩�����I�B

�@

�@����ɁA����ł͐��f�K�X�X�^���h���w�ǂȂ��̂ŁA�X�^���h���ł��Ȃ��ƃK�X�̏[�U���ł��Ȃ��B���Ȃ킿�Ԃ����Ȃ��B���̂Ƃ���A���f�X�^���h�̐����A�g���҂��Ƃ������B

�@���f�K�X�X�^���h�͐ݔ������ɐ����~���K�v�ƂȂ�炵���A�e���ɂł���ɂ͑������Ԃ������邾�낤�B�����Ȃ�Ƃ����������E�ɐ�삯�ĊJ�������i�������u�~���C�v������Ȃ��̂ŁA�g���^�͐�ʁA�R���d�r�Ɋւ�����������J���A�e���[�J�����R�Ɏg����悤�ɂ����B������������̃��[�J�����X�ƔR���d�r�Ԃ����āA���f�K�X�X�^���h�����y���邱�Ƃ�_�����[�u���B

�@���̓_�A�n�C�u���b�h�Ԃ̓v���E�X���㖼���ɂȂ�قǎs���Ȋ������B�����ďo�����A�N�A���o�J���ꂵ�Ă���B

�@

�@�z���_�͌y�̃X�|�[�cS�U�U�O�̔����ŁA�b�肪�������Ă���B����̊J���ӔC�҂��Q�U�̎ᑢ�Ƃ������ƂŁA��w�ڂ������Ă���B

�@�z���_���V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�̃��R�[�����Ђƒi�����Ĉȍ~�A��p�����ɐV�Ԃ̓������s���A���F�[���A�O���[�X�A�W�F�C�h�A�E�E�E�Ƒ����B

�@�����Ă��ŋߔ����������͂̃n�C�G���h�ԁA���W�F���h�͂R���[�^�n�C�u���b�h�̐V�V�X�e����ς�ł���B�A�R�[�h�͂Q���[�^�����ŁA���̑��̎Ԃ͂P���[�^�n�C�u���b�h�V�X�e���ŁA�Ԃ̃N���X�ɉ����ĂR�̈قȂ�n�C�u���b�h�V�X�e�����J�����ē��ڂ��Ă���B

�@����ɑ��A������������Ō��C�Ȃ̂��}�c�_���B�}�c�_�̓n�C�u���b�h�̓g���^���甃������Ă���������Ă���B

�@�}�c�_�̖{���́A�X�J�C�A�N�e�B�u�Ƃ������������V�G���W���ƃg�����X�~�b�V�����V�X�e���A��R��E�������G���W���̊J���ɗ]�O���Ȃ��B�}�c�_�ɂ��ƁA�G���W�����̂̍��������͂܂��܂��ł���Ƃ����B����łS�O�����z���Ƃ���܂ŗ��Ă���B����̓K�\�����������Ă���u�M�G�l���M�[�̉������@�B�o�͂ɕς�邩�v�Ƃ��������̖�肾�B�P�O�O���ɋ߂��قǁA�����������B

�@�}�c�_�͊�z�V�O�̔��z�Ŏ��g�݁A�K�\�����G���W���͍����k��ō���������}��A�W�[�[���G���W���͋t�ɐ��E��ሳ�k��i���܂ł̃W�[�[���G���W����1/20�`1/25���炢�̈��k����}�c�_��1/14�ƒሳ�k��Ŏ����j�ŁA�W�[�[���G���W���̌��_�Ƃ���Ă��������A�U���A�r�C�K�X�̖������������B�W�[�[���G���W���͌��X�A�������Ńg���N���傫���A�D�ꂽ������L���Ă���B���_�����������Αf���炵���G���W���ɂȂ�B�}�c�_�͑傫�����z�ɋ߂Â����B

�@���Y�����[�t��EV��̔����Ă��邪�A���[�d�ő���鋗�����܂��Q�O�OK�����炢�ŒZ���A����̂悤�ȃh���C�u�ɏo������ƁA�ǂ����̃T�[�r�X�G���A���A���ԏ�ŏ[�d���Ȃ��瑖��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�܂��܂����p�I�Ƃ͌����Ȃ��B���߂ĂT�O�O��������邱�ƂƁA�[�d���Ԃ�15�����x�Ŗ��[�d�ł���悤�ɂȂ�AEV�͖{���ɋ߂Â���������Ȃ��B

���������Ԃ̋Z�p�̐i���̃g�����h�����Ă���Ɩʔ����B

�@�����͋v���Ԃ�ɁA���Ԃ̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�ŏo�����ėV��ł��܂����B |

2015�N3��6���i���j

�����͂Ȃ��댯�Ȃ̂��H

���S�Ȍ����͂Ȃ��̂��H

�@�����{��k�Ђɂ���Ôg�ŁA������ꌴ������p�s�\�Ɋׂ�A�唚�����̂��N�������B �K���A�E�����R���̓����g�_�E���������̘̂F�S���̂��̂̔����͂Ȃ�Ƃ�������ꂽ�B

�@�����A�F�S�������A�܂��͗�p�����������x��Ă�����A���͊u�ǂƌ����镪�����R���N���[�g�e����E�����R����2000�x�߂��ɂȂ�R���N���[�g��n�����ĊO���ɗ��o���Ă����Ƃ��낾�����B�����Ȃ��A���̃R���N���[�g�u�ǂƃE�����R���̗l�q���ǂ��Ȃ��Ă���̂����������Ă��Ȃ��B

�@���E�̌��q�͔��d�����̂ŗL���Ȃ��̂́A�A�����J�A�X���[�}�C�����̌������́A�\�A����̃`�F���m�u�C�������̔������̂��B�X���[�}�C�������R���_�������g�_�E���������A�F�S�̒��ŗ��܂����B

�@

�@�`�F���m�u�C���͌��q�F���̂��̂����������̂ŁA��������L��ȓy�n�ɕ��ː���������U���Ă��܂����B�����A���ꂪ���{�ŋN���Ă�����A���y���������{�ł͑�ςȂ��Ƃ������B

�`�F���m�u�C�������͓��{�̌����Ǝd�g�݂��Ⴂ�A���ŗ�₷�^�C�v�ł͂Ȃ��B

�@���{�̌����͑S�Đ��⎮�ŁA�������^�Ɖ������^�̂Q��ނ�����B

���͕��ː��i�����q���j���Ղ铭��������̂ŁA�w��Έ��S���x�ƌ����Ă����B�������A����͐���ɗ�₹���Ԃ̂Ƃ��̘b�ł���B

�@�����A�`�F���m�u�C���Ɠ��l�ɘF�S�������N���Ă�����A���k�n���S��͂������A�A�������܂ߊ֓��n���܂ŕ��˔\�������i�݁A����ƑS��������ɂȂ��Ă����B���˔\�����͌��Ⴂ�ɑ傫���Ȃ�A���{�̔������Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă�����������Ȃ��B����d�ŁA�K�^�Ƃ��������悤���Ȃ����A���̋���ōL��Ȕ�Q���瓦���ꂽ�B

�@

�@�w�A��������ΔM����Y���x�Ƃ��w�l�̉\��75���x�Ƃ�������������B

�������A�������̂́A�ʏ�̎��̂ƈႢ�A���܂ł̐l�̊��o��y���ɒ����鉽����ɂ��n���Q�������炷�B

�@���̓_���������̂̋��낵���Ɩ��ł���B

�@���āA��X�͓d�C������邱�ƂŁA�����I�ʼn��K�Ȑ����𑗂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�d�C���Ȃ��Ȃ�ƁA�������ł��Ȃ��قǐg�߂ɕ֗��Ɏg���Ă���B

�@�����ŁA�����͓d�C�G�l���M�[�̃x�[�X���[�h�d���Ƃ����ʒu�Â��ŁA���ς�炸�ĉғ��Ɍ����ē˂��i��ł���B���{���n�k���łȂ��������Y�_�K�X��r�o���Ȃ��N���[���G�l���M�[�Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��d���Ȃ��Ǝv���B�������A�g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�ݑ�����Ə�����������ꂽ�ɕς��͂Ȃ��B

�@���͓��{�����E���ň�ԑ�������n�k���ł���Ƃ����������B���E�n�}�ɒn�k�̉⋐��n�k��Ԃ��F�Ń}�[�L���O����A���{�͐^���Ԃ����̏�Ԃ��B

���E���ɂ͉ߋ��ɒn�k���Ȃ��Ƃ����n�悪��������B

�@���E��̒n�k���ł���Ȃ��炪������ғ�������B���̍ۂɐ��E�ꌵ�������S��ŊǗ����邩����v���Ƃ����_�����B

�@���E��̌��������S��Ȃ�A���E��̒n�k���ň��S���Ƃ����^�₾�B

�@������A�w���q�́x�ɂ͑S���Ⴄ��̕���������B

��́A���݁A���p���Ă���E�����R�����g�����@�B����̓E�������q�̌��q�j������N�������āA���̍ۂɐ�����w���ʌ����x�Ƃ������ۂɂ�鋐��Ȕ��M�����o���ď��C�������^�[�r�������d������@�ł���B

�@�E�����R���̓E���j�E���Ƃ������f�ł��邪�A�E�����ɂ͂Q�R�T�ƂQ�R�W�Ƃ���2��ނ�����B��Ϗd�����f�ł���B��������ς���ƁA��ό��q�j���傫���ƌ�����B

�@�S���̌��q�̒��ŁA��ԏ����Ȍ��f�͐��f�ł���A���Ƀw���E���A���`���E���A�x�����E���E�E�E�E�E�Ǝ���ɏd�����f�ɂȂ�B�y�������Ȍ��f�͈��肵�Ă��邪�A�傫�Ȍ��f�ł���E�������q�͒����q�i�A���t�@���j�����q�j�ɓ�����ƌ��q�j�����A��̑S���ʂ̌��q�ɕʂ��B���̎��Ɍ��̈�̃E�������q�̏d�����A��̌��q�ɕ����ꂽ�ۂɁA�ɂ��킸���y���Ȃ�B���̂��Ƃ��w���ʌ����x�ƌĂԁB���̂����킸���y���Ȃ镪������ȃG�l���M�[������B

�@�@�@�@�@�@�����G�l���M�[�i���M�ʁj���i���ʌ������̏d���j�~�i�����̂Q���j

���������ڂ��������܂��ƁA

�@�@�@�@�@�@���M�ʁi�L���W���[���j�����ʌ����mkg]�~�i�R�~�P�O�̂W���j�̂Q��

�@�����ŁA�d�v�Ȃ̂́A�����̂Q��Ƃ����ƂĂ��Ȃ��傫�Ȑ������I

�@�����́A�R�~�P�O�̂W��m��/�b]�Ƃ�������Ȑ����ł��邱�Ƃ��B

���̂Q�悾����A�X�~�P�O�̂P�U���ƂȂ�B�C�������Ȃ�悤�ȋ���Ȑ����ł���B

�@���̋���Ȕ��M�𗘗p�����̂����݂̌������B

������A�E�����R������x�F�S�ɑ}������A�P�N�Ԃ��̂܂܂łP�O�O���L�����b�g�Ƃ����悤�ȋ���ȓd�C�d���邱�Ƃ��ł���B

�@

�@�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�E�����̓E�����z�R����@��o�����A�E�����z�̓E�����ܗL�ʂ��Ⴍ�A�d�ʂ̂O.�����ł���B��������Z�k����2-�R���̒�Z�k�E������A�R���_�Ƃ���B

�@�@�@�@�@���q���e�̓E������80���ȏ�̍��Z�k�E�����ɐ������A����ň��k���邱�Ƃň�u�Ɍ��q�j������s���B

�@�E�����͓V�R�E�����ł��͂��ɕ��ː����o���A���R�E�Ō��q�j�����Ă���B

����͂����킸���Ȃ̂Ŕ����I�Ȕ��M�ɂȂ�Ȃ��B���̂悤�ɃE�����͂��Ƃ��Ɗj���Ă��錴�q���Ƃ������Ƃ��I�B������C�}�W�i���[�E�I���i�������Ȃ���Ԃł����M��������Ƃ����Ӗ��j�Ƃ����B����������ƁA�E�����͏�ɗ�₵�����Ȃ��ƁA���M�������镨�����Ƃ������Ƃ��B������A��₷���Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�����ɂȂ�A�����͊댯�Ȃ̂ł��B

�@����ɑ��āA���q�͂𗘗p��������ЂƂ̕��@������܂��B���q�j�����Ɛ^�t�����q�j�Z���Ƃ����Z�p�ł��B����͂܂��Z�p�J���r��ł���A���p���̖ڏ��͗����Ă��܂���B���q�j�����݂̌����Ɏg���Ă���̂ɑ��āA���q�j�Z���͏����Ȍ��q�����q�j�Z�������邱�ƂŔ�������M�����o���B

�@�@���f���q�i�ʏ�̐��f�ł͂Ȃ��A��d���f�A�O�d���f�ƌĂ�铯�ʑ́j���j�Z�������āA�w���E�������̂ł����A���̌��q�j�Z���������N�����ɂ͊O����c��ȃG�l���M�[��^���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���̉ߒ��ŁA���ꎖ�̂��N���Ă��A�O�����������G�l���M�[���~�߂�ƁA�j�Z�������͎~�܂�܂��B

�@���X�͐��f���q�ł�����A�R��o�Ă��傫�Ȕ�Q�ɂȂ�܂���B�ł�����A���q�j�Z���̓C�}�W�i���[�E�I�t�ƌ����܂��B

���̊j�Z���͔��ɍ�����Ԃ�ۂ��Ă��Ȃ��Ɣ������i�݂܂���B����Ɣ��������������邱�Ƃ������������ɓ���̂ŁA���݂ł͂܂������i�K�ł��B�������A�l�m�͕s�\���\�ɂ��Ă��܂����̂ŁA�߂������A�j�Z�����q�F�����������Ǝv���܂��B

�@�����A�j�Z���Z�p�����p������A�댯�Ȍ������ғ�������K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B

�j�Z���͐��f���g���̂ŁA�n����ɖ����ɑ��݂��܂��B

���̊j�Z���ɐ�������A���S�Ȑl�ނ͖����̃G�l���M�[�邱�Ƃ��o����̂ł��B

�@�b����������Ȃ����̂ŁA�����͂��̕ӂŏI���܂��B

�@���E��̒n�k���E�ΎR���̓��{���A���E�ꌵ�������S��E�ۈ�������A���̌�������Ō������Ǘ����邩��A�ĉғ����Ă����v���I�Ƃ����_���͐��藧�Ǝv���܂����H

�@�ǂ����āA�ۏ��ł���̂ł��傤�H

�@�n����A�ǂ��ł��������ł���A���{�����E�ꌵ�������S������A����ɑ���Ǘ����邩����v�ƌ����邩���m��܂���B

�@�������A���{�͐��E��A�n�k��ΎR���������Ȃ̂ł��B�n�k�U�m��Ȃ��l�͐��E�ɂ������܂��B�����������Ɠ��{�͊����S���Ⴂ�܂��B

�@�u����̘O�t�v�Ƃ������t������܂����A�܂��ɓ��{�Ɍ�������邱�Ƃ́A����̘O�t�����ɓ������b�ł��B����͓�����Ȃ����{�̏h���ł��B���̏�ɑ��錴���������Ɋ��Ȃ��̂ɂ��Ă��A��Ղ������ƘO�t���ۂĂȂ��ł��傤�B

�@���̎��A�O�t�Ȃ����Ă��A���Ē��������̂ł����A�����͕�����ꌴ���ŋ�J���Ă���Ƃ���ł��B����͕s�K���̍K���������̂ł��B�F�S�n�Z�A�F�S�������N���Ă�����A���{�̍��y�̔����i�������j���Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ��l�����܂��B�������A�������_���ɂȂ��Ă����ł��傤�B

�@�w�A��������ΔM���Y���I�x���Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

���������Ӗ��ŁA����̕���n�ق̍ĉғ����~�ߔ����͓������̂��Ǝv���܂��B |

�Q�O�P�T�N�R��3���i�j

�v���E�X�̑S�����R�[�����\�@�P�X�O����

�@�g���^�����Ԃ̓x�X�g�Z���[�@�v���E�X�̑S�����R�[����͂��o�܂����B

�@���{�̔������X�X,�V�O�O�O����A�C�O�̔������X�O����ŁA���s�i�O����ځj�̎ԂŁA�Q�O�O�X�N�R��23������Q�O�P�S�N�Q���T�܂ł̐��Y�i�S���Ƃ������Ƃł��B

�@���R�[���̗��R�́A�n�C�u���b�h�V�X�e���̃o�b�e���[�d���i�Q�O�P�D�P�{���g�j���U�T�O�{���g�ɏ�������d�q��H�Ɏg���Ă���IGBT�iInsulated Gate Bipolar Transistor�j�Ƃ��������̕��i�����M�̃X�g���X�ʼn���Ƃ������̂ł��B

����IGBT�Ƃ������i�͓d�Ԃ̑��x�������d�p��H�̐���ɂ��g���Ă��܂��B

�ȃG�l�̐�D�̂悤�ȕ��i�ł��B

�@���R�[�����e�́A����v���O���������������邱�ƂŁA���ׂ̂��������ς���Ƃ������Ƃł����A���ɔM��IGBT�����Ă���ꍇ�͕��i�����Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��B

�@

�@���̏����V�X�e���̓p���[�R���g���[�����j�b�g���Ɏ��߂��Ă��āA���[�^�̃h���C�u�p�̍��d���E��d���̔����A������s���Ă��܂��B�����ɃG�A�R���쓮�p�P�Q�{���g�����d�������������Ă��܂��B

�@�g���^�̃n�C�u���b�h�V�X�e���͂Q�̃��[�^���g���Â����\���ɂȂ��Ă��܂��B��͔��d�@�A������͋쓮�p���[�^�ł��B�����Ƃ��i�v���Ό𗬓������[�^�ŁA�쓮�p���[�^�͍ō��o�͂��U�O��W�i�W�Q�n�́j�A�ő�g���N�͂Q�O�VN/m(�Q�P�D�P�������E���j�Ƃ������͂Ȃ��̂ł��B

�@���̃V�X�e���������ɑ�e�ʁi��n�́j���𗝉�����ׂɁA��������Đ������܂��ƁA�Z��p�̃G�A�R���͂��������Q�n�͂���R�n�͒��x�̂��̂��啔���ł��B���̂Q�O�{�O��̗e�ʂ����郂�[�^��ς�ł��܂��B

�@�߂��̓d���Ɏ��t�����Ă���g�����X������ƁA�Q�O�Ƃ��R�O�Ƃ��������������܂��B

����͂�W��\�����Ă��܂��B�v���E�X�̂U�OKW�Ƃ������[�^�͓d���̂R�OKW�̕ψ�����Q��ς�ł���̂Ɠ����ł��B���Ȃ݂ɁA�d���̂R�OKW�̃g�����X����e�ƒ�ɔz�d���Ă��܂����A��˓����蕽�ςŖ�RKW�Ƃ����v�Z�ł�����A�P�O�����̓d�C���������܂��B

�@�ł�����v���E�X�ɐς�ł��郂�[�^�͂Q�O�����̓d�͂������A���������傫�ȃp���[�̃��[�^�ł��B

�@���̃��[�^���쓮����d�C�́A�v���E�X�ł̓j�b�P�����f�d�r���狟������܂����A�j�b�P�����f�d�r�͈����P�D�Q�{���g�ł�����A�U��ڑ��������́i�V�D�Q�{���g�j���P�u���b�N�Ƃ��āA������X�ɂQ�W����ڑ����ĂQ�O�P�{���g�Ă��܂��B

�@���̓d����IGBT�ŃX�C�b�`���O���ď������A�U�T�OV�܂œd�������ߋ쓮���[�^�ɂȂ��܂��B

�@

�@�Ȃ��A����ȍ����d���ɂ���K�v������̂����ȒP�ɐ������܂��B

���[�^�ɓd���𗬂���Ɖ�]�g���N�����܂����A�R�C���ɔ�������͂́AF=BIL�Ƃ��������Ŏ������悤�ɁA�͓͂d���@I�ɔ�Ⴕ�܂��B�Ƃ��낪���̓d���̓��[�^����]���n�߂�Ƃ��Ɉ�ԑ傫�ȓd��������܂����A���[�^�͑������ƁA���[�^���ɓd���𗬂��Ȃ��悤�ɋt�N�d�͂��������A����ȏ�d��������Ȃ��Ȃ�܂��B����d���ň��ɂȂ�܂��B����ȏ�ɓd���𗬂����Ƃ���ƁA���[�^�ɉ�����d�������߂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@

�@�����ŁA�v���E�X�͑�ꐢ��A���A�����Č��݂̑�O����Ɛ����ǂ����ƂɁA����ɍ����d���������A���[�^�̉�]�͂����߂�悤�ɉ��ǂ��A���[�^�̔n�̓A�b�v��}���Ă��܂����B

�@

�@���̌��ʁA������H�Ɏg���Ă���IGBT�Ƃ��������̑f�q�ɂ͍��d���E��d����������f�q�̔��M���傫���Ȃ�A����̂悤�Ȏ��ԂɂȂ������̂ł��B

�@�ǂ������^�]�̎��Ƀ��[�^�ɉ��{���g�������邩�́A����v���O�����ŃR���g���[�����܂��̂ŁA����̃��R�[�������̐���v���O���������������邱�Ƃő�悤�ł��B

�@

�@���̐V�^�v���E�X�́A���悢��A�P���b�^�[�łS�OK�������邻���ł��B

�ȔR����͗��܂�Ƃ����m��Ȃ��قlj��P���i��ł��܂��B

�@�����ǂ�����ΔR��ǂ��Ȃ邩�́A�s�v�ȃG�l���M�[�i���_�j���Ȃ����邱�Ƃł��B

����������グ�Ă݂܂��ƁA

�@�@�ԑ̂��y������F

�@�@�@�����͍|�Ȃǂ��g���A�S�𔖂����ċ��x��ۂB

�@�@�@�����𑽗p����B

�@�A���M���镔�������Ȃ�����FIGBT�͑�d���������̂ő傫�ȔM�����܂��B

�@�@�@���݂̔����̍ޗ���Si(�V���R���j�ł����A�����SiC�i�Y���V���R���j�ɕς���ƁA

�@�@�@���M�ʂ�1/3�Ɍ���܂��B���̕��A���M������K�\�����̃��_���Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�@�@SiC�́A�ȃG�l�Œ��ڂ���A������Ɍ�������Ă���ޗ��ł��B

�@�B���C�����������܂��F

�@�@�@�^�C���͐ڒn�ʐρi���j�������A���a��傫�����܂��B

�@�@�@���ꂩ��̎Ԃ́A�^�C���̕��������Ȃ�A�a���傫���Ȃ�ł��傤�B�̂̃J�u�g���H

�@�@�@���̑��A�G���W����J����̖��C�����炷�H�v�����܂��B

�@�@�@��͊w���������āA���s���̕��ɂ�镉�ׂ����炵�܂��B

�@���������H�v�����ςݏd�ˁA�܂��܂��R��͉��P�ł���]�n������܂��B

�����A�P���b�^�[�łT�O�������炢�͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͏���ȑz���ł����A�����A�Z�p�̐i���Ŏ�������ł��傤�B

�@�ł��A������ȃG�l�Ƃ����Ă��A�Ԗ{���̉^�]�̊y�����A�������A�n���h�����O�Ȃǂ�

�傫���]���ɂȂ�ƁA�h���C�r���O�̊y���݂�A�������낳���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB

|

2015�N�Q��25���i���j

����,�E�O�C�X�̏������܂���

�@���t���߂��āA�J�����߂��āA���悢��t�������܂ŗ��܂����B�䂪�Ƃ̒�̓썂�~��

�炫�n�߂܂����B

�@�����A6��50���̃o�X�ɏ�邽�߉Ƃ��o��ƁA���肭���ł������E�O�C�X�����Ă��܂����B ���N���߂ĕ����܂����B�܂��܂��A�w�z�[�z�P���x�Ƃ͖��Ȃ��悤�ŁA�w�z�[�E�P�L���x�Ƃ����������Ȃ������ɕ������܂�����B

�@�������A�E�O�C�X�̖�������������ƁA���������t�ł��B

�Ƃ��낪�A�쐯��o�X�₩��ےÂ̎R���݂��S�������܂���B�������Ă��܂��B��͔��܂�ł������A�������ۂł��B

�@�����[���̖����q�̖`���ɁA�w�t�͂����ڂ��x ���� �t�͂����ڂ��B�₤�₤�����Ȃ�䂭�R�ہA����������āA������ ����_�ׂ̍����Ȃт�����E�E�E�E�Ƃ���܂����A�t�͖閾���̍�����ԕ���L���Ă�낵���Ƃ������Ƃ炵���̂ł����A�����������}���`�b�N�ȕ\���͍���A�Ȃ�̂��Ƃ͂���܂���B�t���Ȃ�Č����Ă���ꍇ�ł͂���܂���B�����ł��B

�@�t�͋G�ߕ������������̂ŁA�����������オ���āA���{�܂Ŕ��ł���Ƃ����킯�ł��B

�@�����ŁA���������̂��Ƃ��C�ɂȂ�̂ł����A�����Ɗ؍��͓��C�ݐ��ɉ����āA��R�̌��������݂��ғ������Ă��܂��B

�@�ȑO�ɂ��������悤�ɁA�����͑�ʂ̊C���ŏ��C���₷���ƂŁA�^�[�r���������グ�悤�Ƃ��܂��̂ŁA�ǂ����Ă��C�ݐ��Ɍ��݂���܂��B���{�������ł��B

�@�����̉��n�A�`�x�b�g����S���t�߂̉����������オ���āA���{�܂œ͂��̂ł�����A�����̌���������A���̂��N�������ꍇ�ɂ́A�ԈႢ�Ȃ����˔\�������オ��A�����{�y����Q����͓̂��{��������܂���B���낵���b�ɂȂ�܂��B

�@���̒����́A�H�Ɖ��̐i�W�ŁA�܂��܂��d�͕s���Ƃ������Ƃł��̂ŁA��ʂ̓d�C�G�l���M�[���������邽�ߌ������݂��v�悵�Ă��邻���ł��B

�w�~�߂Ă���x�Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���߂āA���S��͖��S�������ė~�������̂ł��B

�@��C�ɂ䂯�Ε�����܂����A��������̍������H�̍��ˋ����ł��Ă��܂��B���̒�������A�����Ƃ��܂���B

�@���蔢�̂悤�ȍׂ��������\���[�g���̍����ɗї����Ă��āA���̏�ɍ������H�����݂��Ă��܂��B

�@��_�W�H��k�Ђł́A�V�����⍂�����H�̋������|��܂����B���{�̂������肵�����ˋ������|�ꂽ�̂ł��B�����̍������H�͌����ڂ��{���ɂЎア���̂ł��B

�@�n�k���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����ꌚ�݂��ꂽ���̂��Ǝv���܂��B�����̍������H��V�����͒n�k���N���ĉ��Ă��A���������̔�Q�ł�����A�Ǐ��Ɍ����܂��B

�@�������A�������������H�Ɠ����l���ŁA�n�k�����܂łȂ�����������v�Ƃ����Ў�Ȍ��݂��Ȃ���Ă���ƂȂ�Θb���Ⴂ�܂��B�����A�n�k���N����ΔߎS�ȏ�ԂɊׂ邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł��B���{�͂��̂��������˔\�ʼn�������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�t�͏��I�t�����I�@�Ȃ�ėI���Ȃ��Ƃ�������Ԃ͌��\�ł����E�E�E�B

�@�t�����݂Ȃ���A�v���͌����Ɍ��т��܂��B |

2015�N2��19���i�j

�}�b����ƃ��^�̖{���̎ʐ^

�@�w������x�ȗ��̑�l�C���Ă���NHK�̘A�����h���w�}�b�T���x�B���悢��A������I�Ղɍ����|�����Ă��܂��B

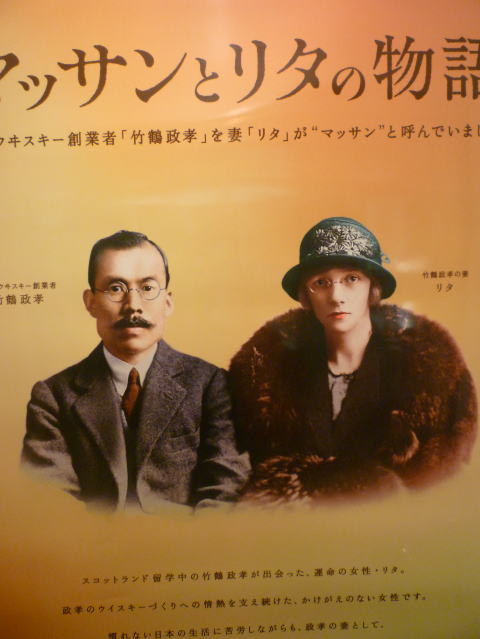

�@���̘b�́A�h�L�������^���[���̏����ŁA���̓j�b�J�E�B�X�L�[��n�Ƃ����}�b���ƒ|�ߐ��F����ƍȃ��^����̕���ł��B

�@����A�����ɍs�����Ƃ��A�n���S���V�{�w�߂��̃��C�����p�[�N�z�e�����̏��葋�ɁA�{���̎ʐ^���W������Ă��܂����̂ŁA�f�W�J���ŎB���Ă��܂����B

�@�@ �@�@

�@�X�R�b�g�����h�ɃE�B�X�L�[�Â�����w�тɍs�����}�b�T�������^����ɏo��A��l�͗��Ɋׂ�A���^���}�b�T���Ɣ��ɁA�͂����{�ɗ��āA���U����{�ʼn߂������B�����͑D�łQ������v��������B���͔�s�@�łP�Q�C�R���Ԃōs�����ł��邪�A�����̓C�M���X���猩�����{�͋ɓ��iFar

East�j�ƌĂ�ł����B�n���̉ʂĂ̍��Ƃ����C���[�W�������Ǝv���B�����������J�̍��A���{�ɂ���Ă������^����̈��̐[���ƁA�c�̋����������܂��B�������l���ȂƁB

�@���^����́A�P�W�X�U�N�i�吳�Q�X�N�P�Q���P�S���j�A�X�R�b�g�����h�A�O���X�S�[�n���ɐ��܂�A�����A���ی���������������ɁA���͂̔���������P�X�Q�O�N�Ɍ���

�@�v�̃E�B�X�L�[���̖��������邽�߂ɓ����̌��������B

�@�v���w�}�b����x�ƌĂ�ł����B�P�X�U�P�N�i���a�R�U�N�j1���P�S���A�U�S�ʼni���B

�@

�@�T���g���[�̎R��ƁA�j�b�J�̗]�s�͓��{�̃E�B�X�L�[�̂ӂ邳�ƂɂȂ��Ă���B

�]�s�́w�}�b�T�����ʁx�ŁA�������܁A����킢�̂悤�ł��B |

2015�N2��14���i�y�j

���������ĉ����낤�H

�i�I�[�f�B�I�k�`�B�j

�@����A���~�c�̃O�����t�����g����Panasonic�Z���^�[�A�n���P�K�ɂ���Technics��

�V���[���[���ŋv���Ԃ�ɖ{�i�I�ȉ������Ă�������B���ɏ������Ƃ���B

�@�����̎��̕������i�����j���ƂƂ��ɐ����Ă��鎖�����o���āA�ŋ߂͂��܂�Hi-Fi�I�[�f�B�I�ɋ����������Ȃ��悤�ɓw�́H���Ă����B���̐��E�͋Â肾���ƌ��肪�Ȃ��B���ł̂悤�Ȃ��̂ŁA�ǂ����ʼn����������̂�����ƁA�������������Ȃ�����A�����̂��̂ɂ������Ȃ�B�@����ł����I�@����Ŗ����I�Ƃ����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B

�@�I�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ͂����������̂��Ǝv���B�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�}�j�A�Ƃ͂��������l�킾�B�T���猩�Ă��Ĕn���Ȃ��ƂɎ���o���A�J�l���g�����̂��I�ƌ����邪�{�l�͎����Đ^�����B���ꂪ�}�j�A�ł���B

�@�I�[�f�B�I�}�j�A���A�����̂����Ă���I�[�f�B�I�V�X�e���ɏ�ɉ����s��������Ă��āA�ǂ��ɂ����Ă���ɖ����ł��鉹�ɂ������A�����Ƃ������ɂ������Ǝv�������Ă���l�킾�I

�@���鎞���܂ŁA�����������������Ԃɓ����Ă����B�ƌ�����肻�ꂪ�d���ł��������B

�u���E���ǃe���r�����S�ɐ��̒�������������Ă��܂����B�u���E���ǃe���r�͂P�T�D�V�TKH���̉����e���r�̒������ɏo�Ă����̂ŁA���̉�����������l�́A�������\���ɕ�����������Ƃ����ڈ��ɂȂ��Ă����B�w�L�[���x�Ƃ������Ɠ��̉��ŁA���ɂ����B����̓u���E���ǃe���r�̉�ʂ𑖍�����M�����ŁA���������͂U�OH���A���������͐��������M���Ƃ����M�������R��ĕ����������̂��B

�@

�@�ŋ߂̉t���e���r��v���Y�}�e���r�ł́A���̉��͑S���o�Ă��Ȃ��̂ŁA�����̎��̕������̃`�F�b�N�Ɏg���Ȃ��Ȃ����B

�@�����̎��̗ŁA�P�T�D�V�TKH���͋������݂ł͂P�OKH�����[���������Ă��Ȃ��悤�ȋC������B����A�l�ԃh�b�N�Łw�E�̎��̍����̕������������Ă��܂��x�ƌ���ꂽ�̂ŁA�߂��̎��@�ȂŒ��͌��������B���̌��ʂ͍��E�Ƃ��N����ɍ����̕������������Ă���Ƃ����O���t�����������������B���퐶���������ł͓��ɕ������Ŗ��͂Ȃ����A���������N��ɂȂ������Ǝ��o���Ă���B

�@

�@�Ƃ��낪�A�v���Ԃ�ɐ�ɏ������~�c��Technics�������ŁA�����s��̃n�C���]�I�[�f�B�I�����Ă��炢�A�w���������o�Ă���ȁI�x�Ƃ����������v���Ԃ�Ɋo�����B

�@����ɂ��Ă��A���̃V�X�e���͂T�O���~�A�T�O�O���~�Ɩ@�O�H�Ȓl�i�ł���B�ƂĂ������ɂ͎肪�o�Ȃ��B�������A���̒��ɂ͊���Ȑl����������B����������������B�I�[�f�B�I�}�j�A�Ȃ�T�O���~��T�O�O���~�͑債�������ł͂Ȃ��B

�@�I�[�f�B�I�̂��߂Ȃ�A�Ƃ����Ē����A�܂��͎������𐔐疜�~�����ĉ���������A���ւ����肷��l����������B���������Ђƈ���̐l�������A�I�[�f�B�I�����������Ă䂭�B

�@���̕ӂ��I�[�f�B�I�̖ʔ����ł���B�����l�t������ƁA�����ۂ����ɂ����������Ȃ��B

�w�T�O�O���~�ł��x�Ƃ����A�w�������I�@��͂肢�������o�Ă���ȁI�x�Ƃ������ƂɂȂ�B

����������l�ƁA�t�Ɂw�������ǁA���܂莩���D�݂ł͂Ȃ��ȁI�x�Ƃ����l������B

�@���Ƃ͂����������̂��I

�@���y�����ǂ����Œ����Ƃ������Ƃ́A�Ⴆ�I�[�P�X�g���̉��t�ŁA������Ԃ���s�A�j�V���ɂȂ�A�t�H���e�V���̍ő剹�ʂ܂ŁA�S���c�Ȃ��Đ��ł��鑕�u�����z�I���I

�@������Ԃ̎��ɁA�I�[�f�B�I���u����U�[�b�Ƃ����m�C�Y��A�u�[���Ƃ��������ɂ킸���ł���������悤�ł͗ǂ�HI-Fi���u�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B

�@

�@�����̎��͂����܂ł������łȂ���Ȃ�Ȃ��B

���̃`�F�b�N�̎d���́A�������͐M�������Ȃ���ԁi���M���̏�ԁj�ŁA�A���v�̃{�����[�����ǂ�ǂ�グ�āA�ő�܂ʼn�A�X�s�[�J����S�����������������Ȃ���A���Ȃ��̑��u�͑f���炵���ƌ�����B�قƂ�ǂ̑��u�i�I�[�f�B�I�V�X�e���j�́A�{�����[�����ő�ɂ���ƁA�K���X�s�[�J����킸���ł��U�[�Ƃ��A�u�[���Ƃ��������o�Ă���B���ɂ̓{�����[�����i�肫���Ă��A�X�s�[�J����T�[���Ƃ��u�[���Ƃ���������������ꍇ������B����ł͂������u�Ƃ͌����Ȃ��B�@����̓I�[�f�B�I�V�X�e���A���ɃA���v�̃`�F�b�N�ɗL�����I

�@���M����Ԃł́A�����܂Ŗ����ł��邱�ƁI�@���ꂪ���z�ł���B

�@

�@�����āA�ő剹�ʂ̃t�H���e�V���̐M���������Ă��Ă��A�c�܂��ɗ]�T�������čĐ��ł���Αf���炵���B�قƂ�ǂ̃V�X�e���͍ő剹�ʎ��ɘc�ށI�@���ӂ��ɂȂ�B

�@

�@���������ʂł̓n�C���]�I�[�f�B�I�͗��z�I�ȓ����i�f���j��L���Ă���B�ȑO��LP���R�[�h�ł͐�Ώo���Ȃ��������z�I�ȍĐ������Ƃ��ȒP�ɍČ��ł���悤�ɂȂ����B�f�W�^���Z�p�͕s�\���\�ɂ��Ă��ꂽ�B�f���炵�����Ƃ��I

�@���̓����͐l�Ԃ̎��̓������͂邩�ɒ����Ă���B�Q�OH���`�X�OKH���܂Ŋ��S�ɍČ�����B����̓n�C���]�̃\�[�X�i�����j�̂��ƂŁA���̑f���炵�����������邽�߂ɂ́A�A���v��X�s�[�J�̎��͂������B�������A���z�I�ȉ������o���������Ƃ͑傫�ȑO�i���B

�@�n�C���]�̑f���炵�������Ă��A���܂肢���Ɗ����Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��̎��̐����ƌ���ꂩ�˂Ȃ��B

�@�V�X�e���͋Z�p�I�ɂ͊����ɋ߂Â�����B�B

�������A�{���ɂ��������ǂ����́A�܂��܂����m�̗̈悪��������B

�@���������ł́A�Ⴆ����z�[���ŃI�[�P�X�g�����t�����^����ہA�ǂ������}�C�N���g�����A�}�C�N���ǂ��ɐ����t���邩�A�z�[���̉��������ő傫�����^���ꂽ�M�����ς��B

�@�}�C�N�ɓ��鉹�́A���t����y�킩�璼�ړ`��鉹�i���ډ��j������A�z�[���̕ǂ�V��ɔ��˂��ē`����ė��鉹�i�Ԑډ��j������B���g�͕��G�ɔ��˂��J��Ԃ��ē`����ė���B�������������̉��̍����g�Ƃ��ă}�C�N�͉���d�C�M���ɕς���B

�@�Ƃ������Ƃ́A�z�[���̓V���ǂŔ��ˁA�z������������A�}�C�N�̂������ŃI�[�P�X�g���̉��t�������ƑS���������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B

�@�w�����t�x�ŕ��������͑f���炵���������邩������Ȃ����A�t�ɁA�����t���A�n�C���]��CD�̕����ǂ��Ǝv���l�����邩������Ȃ��B�ǂ��炪�������͕ʂƂ��āA���҂͑S�������ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB

�@���̂��Ƃ͎���⎎�����ʼn��y�����A�X�s�[�J����o�鉹�����ڎ��ɓ͂����ƕ����̓V���ǂɔ��˂��Ă���͂�������������ĕ�������B���̊W���ǂ��Ȃ��Ă��邩�ŁA�S���������y�\�[�X���Đ����Ă������ꏊ��A�����ɂ���đ傫���ς��B

�@������A���[�J����X�̎������ŕ����ėǂ���������C�ɓ���A���̃V�X�e�����A���������Œ����ƁA�w����I����Ȃ͂�����Ȃ������A���̎��͂����ƃN���A�Ȃ����������Ă����̂ɁI�x�Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�B�@�������A���̋t�̏ꍇ������B

�@���Ƃ͂����������̂��I

�@���̓_�A�e���r�́A�ǂ��Ō��悤���Y��Ȃ��̂��Y�킾���A�������͉̂����B����ꏊ���ς���Ă��A�����Ă��A�]���͂��܂�ς��Ȃ��B���ʔ����ȐF�┧�F�̉��Ȃǂ̕\���������B

�@�̐l���킭�A�w�S���͈ꌩ�ɔ@�����x�Ƃ͂����������Ƃ�������Ȃ��B

���邱�ƁA���Ȃ킿���o�́A���o���P�O�O�{�\�͂��s���̂ł���B�ꌩ����A��ΓI�Ȏ����Ƃ��ĔF�������B�������A���̐��E�́A���鎞�ɂ͂����Ǝv���Ă��A����Ŗ����ł��Ȃ��Ȃ�B���[�J�����ϕ]���������V���i���o���B�悭����Ă���B���������j���[�X���`���Ǝ����̎����Ă���V�X�e���ɕs����������B�����ĐV���i���ɂ䂭�B�Ȃ�قǂ����Ɗ�����ƁA�������Ă������Ă������Ȃ��B�}�j�A�Ƃ͂����������̂��B

������I�[�f�B�I�Ƃ������i�ɂ̓��}�������܂��B���}���Ƃ͋�z�̐��E���B

�@���[�J�͂����Ƀ��}����������邩�A���}����~�����Ă邩�A���}���邩�A���傫�ȈӖ������B�����痝�l�߂ł��̂Â�������Ă��A���̃��}����������Ȃ����i���ł͐������Ȃ��B

�@����Ӗ��Ŗ��ȏ��i�ł���A�܂�����Ӗ��ł͉��Ƃ������Ȃ���肪���̂��鏤�i���I

|

2015�N2��10���i�j

�I�[�f�B�I�̓��}���̐��E���I

�i�I�[�f�B�I�k�`�A�j

�@�Q���W���ɁA�wTechnics���������H�x�̋L�����������B

�@Technics�u�����h����������A�����̂悤�ɁATechnics���i�̊J���ɖ�30���N�Ԃ��g����Ă����҂ɂƂ��ẮA��ώ₵���v�������Ă����B

�@

�@�������A����ŁATechnics�Ƃ����u�����h�Ɏv�������߂ē����Ă����҂ɂƂ��ẮA�w���������Ȃ��̂Â���x�ŁATechnics�u�����h���i�����̒��ɍēo�ꂷ�邱�Ƃɂ͋����������Ƃ����v���������������B

�@������A�w�V����Technics���i�͂ǂ������d�オ��ɂȂ��Ă���̂��H�x�@�������̖ڂƎ��Ŋm�F�����������BTechnics�@OB�Ƃ��āA�����������Ƃ𖢂��ɂ�������Ă���̂́A���ꂾ�����̃u�����h�������Ă������炾�Ǝv���B

�@���̓x�A�~�cPanasonic�Z���^�[�@�n����K�̃e�N�j�N�X�������Ŏ����̋@����B

�@

�@���Ƃ��ƁA�I�[�f�B�I�̐��E�́A�����K���i�ƑS���Ⴄ�����̏��i���B

�@�����]�_�ƂƂ������قȐ搶�����������āA�e�Ђ̐V���i��]�����A�I�[�f�B�I�G���ɂ��̋L���������Ă����B���͂��̐����������Ă���Ǝv���B�����̐搶�����A���A��������A���̕��������s���R�ɂȂ��Ă���N��B

�@

�@�����́A�V���i���ł���ƁA�搶��Ɏf���A�������Ē����A�����]�������炢�A�ǂ��L�����G���ɏ����Ă��炤���Ƃ��A��`�Ƃ��Ĕ̔��Ɋ�^�����B�e�Ђ͋����āA�]�_�Ɛ搶�����������オ�������BTechnics�͑��̋������d��Y�Ƃ̏��i�Ȃ̂ŁA�搶�����Z��ł��铌���ߍx�ɑ��ɂ��ʂ������̂��B��C�̒S�������𓌋��ɒ��݂����Ή������B

�@

�@���̗ǂ��������A���������ŕ]���ł���̂Ȃ�A�J���҂ɂƂ��Ă͊y�Ȏd���ł���B

�������A�ǂ̏��i�i�Ⴆ�Ύ����ԁj�������ł��邪�A���ɃI�[�f�B�I���i�͌v����ő��������������ŕ\���ł��Ȃ�����������B���������͊�{�ɂȂ邪�A����ȏ�Ɏ��ŕ����������ŕ]�����ς��B�@�����ɒ�m��ʃI�[�f�B�I�̒k�`������B

�@��������ς���Ȃ�A�I�[�f�B�I�ɂ͐[�����}�����������BHi-Fi�I�[�f�B�I�̓��}���̐��E�ł������B

�@

�@A���Ƃ��������]�_�Ƃ��悭�d�オ���Ă���Ƃ����]�������Ă��������Ă��AB���Ƃ����]�_�Ƃ͂�����ƒ���ɉ����R�����AC���Ƃ������͒���͂��ꂢ�ɕ\������Ă��邪�A����̐L�тɌ�����ȁI�Ƃ��A�P�����R�����Ƃ��A���o�I�Ȍ��t���g���Č�����������H�ƌ����Ύ���ɂȂ邪�A���������L����������Ă����B

�@���[�J�͂���ɔ��_���邱�Ƃ��n�����Ă���H�@�Ǝv���Ȃ��炨�t���������Ă����B

�@

�@�Z�p�҂�Ȋw�҂͕������������ǂ���ŁA�܂��͑����𗊂�ɉ���������B

�@�X�s�[�J�̊J���͖������Ƃ�������Ȕ����������������ŁA�X�s�[�J��炵�A�Q�OH������Q�OKH���܂ł̐M�����o���āA�X�s�[�J�̑O�ɑ���p�}�C�N��u���A�}�C�N�̐M�����O���t�ɋL�^����B�����Z�p�҂Ȃ�N���m���Ă���B&K�i�u�����[�G���j�Ƃ����f���}�[�N���̑������g���A�X�s�[�J�̓����𑪒肵�ẮA�X�s�[�J�L���r�l�b�g�i���j��X�s�[�J���̂̐U����_���p�[�Ƃ������i��A����A�ቹ�p�̃E�[�n�A�����p�̃X�R�[�J�A�����p�̃c�C�^�[�Ƃ����X�s�[�J�̓������ő�����������ߊe�X�s�[�J�ɐM����U�蕪����l�b�g���[�N�Ƃ����R�C���ƃR���f���T�[�łł�����H�萔��ς��Ȃ���A�Đ����g�������R�ɂȂ�悤�ɉ��P���d�˂��B

�@�Đ����g�����Q�OH������20�j�g���܂ŁA���S�ɕ��R�ȓ����̂��͍̂��Ȃ��B�����ɂ���ɋ߂Â��邩�ł��邪�A�������ꂪ�ł����Ƃ��āA�������ʼn��y���Ă݂āA������������Ƃ͌���Ȃ��B

�@

�@���̕ӂ����������Ǝ��ۂ̎����ł͑傫���Ⴄ�����̓���ƌ�����B

�������A���Ȃ��Ƃ��������Ńt���b�g�ȓ����ɋ߂Â��Ă����Ȃ���������ɂ͋߂Â��Ȃ��B��������ς���ƁA�������̕K�v�������������̕��������ł���A�\�������͎��ۂɎ������ʼn��y���Ă݂āA���������o�邱�Ƃ��B���̗����������ł��Ȃ���A�܂��܂��������ȏ�Ԃƌ������ɂȂ�B

�@�X�s�[�J�̊J���҂͂������������⑪��⎎������X�J��Ԃ��ď��i���Ă����B

���̊J���̐i�ߕ��͌��݂ł���{�I�ɂ͕ς��Ȃ��Ǝv���B

�@�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�傫���ς���������́A�����ł���\�[�X�̕������B

�R�O�N�قǑO��LP���R�[�h�A����ɁA���̂R�O�N�O��SP���R�[�h�̎���ł������B����CD�̎���ł���B����CD���ł��Ă����R�O�N���o�����B

�@�I�[�f�B�I�̉����i�\�[�X�j�͂ǂ������킯���A�R�O�N�T�C�N���ŁA�V���������ɓ���ւ���Ă����B���̓x�ɉ����̓���������I�ɗǂ��Ȃ��Ă����B

�@�ǂꂾ���悭�Ȃ������Ƃ����ƁA�������ς�閈�ɁA��30�{����100�{���x���P���Ă���B

�@SP�̓��R�[�h��������ƕ����邪�A�U�[�E�U�[�Ƃ����G���i�m�C�Y�j�ƂƂ��ɉ��y�A�̐����������Ă���B�M�����ƃm�C�Y���ׂ�ƁA�M�������m�C�Y�i�U�[�U�[�Ƃ����G���j�ɑ��Đ��{���x�Ƃ����㕨�������B�������^������Ă��鉹�̎��g���ш�͋����āA������������H�����x�ł������B

�@