![]()

2023年9月28日(木)

第1回 はじめに

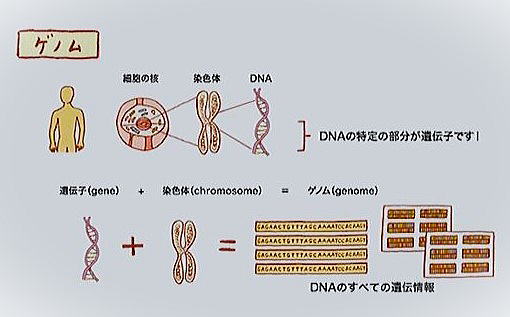

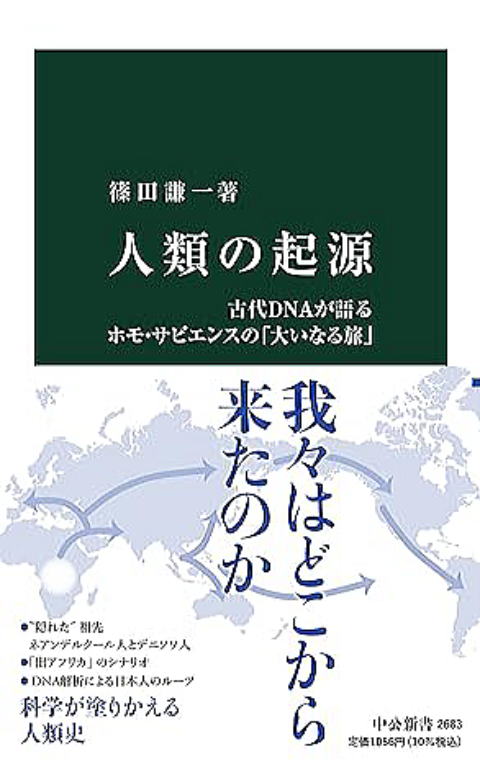

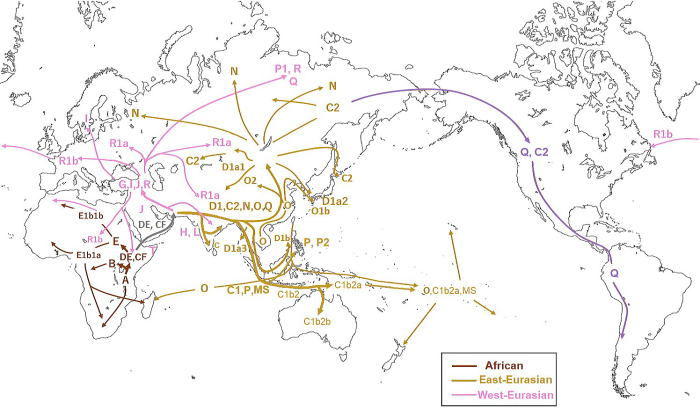

| 80歳を目前にして、おかげさまで元気に日々を過ごしている。コロナも収まり、日常の生活が戻ってきた。今年の夏の暑さは格別で、35度以上の猛暑日が続き、「暑い、暑い』と言いながら過ごしてきたが、やっと彼岸が過ぎて早朝は涼しさを感じるようになった。まだ当分、真夏日(最高気温30度超)が続くらしい。それでも、太陽は暦に違わず、南に傾いてきたのを窓から差し込む日差しで感じることができる。 これから過ごしやすくなり、『灯火親しむ候』の季節、秋の夜長を迎える。 約1月前から、塩野七生(しおのななみ)さんの『ローマ人の物語』を読み始めている。 このきっかけは、『ロシアのウクライナへ一方的な軍事侵攻が、この平和な時代にどうして起きるのか?』と強く疑問を感じていた。プーチンの個人の思考の異常さから生じたものに違いないが、そういう発想がどうして起きるのか? 私には理解できなかった。 そこで、世界の歴史を戦争という視点でまとめた『東大生が教える超戦争全史』という変わったタイトルの本を見つけ読んでみた。この本は古代から現在に至る3000年の長い間に起きた139の重大な戦争・紛争・反乱の歴史を一冊にまとめた本だ。 3cmと分厚く、464ページ、『古代の戦争からウクライナ戦争まで全網羅』という注釈もついている。大作である。 ダイヤモンド社 本体1980円 東大カルぺ・ディエム 編集 この本を読む前に、『コロナウイルスとは何か』について、数冊の本に目を通した。まず、ウイルスは生物か?無生物か?という論争があるが、分裂して増殖する点では生物であるが、自前(単独)では生きられないという点では無生物になる。宿主細胞内で初めて増殖できるウイルスも、細菌も、単細胞生物も、多細胞生物も、全ての生物は、遺伝子に基づき、設計図どおりに生命を維持し、繋いでゆくことを知った。  ゲノムと遺伝子の関係 その後、人類はどうして他の生物と違う発展ができたのかを知りたくて、数冊の本を読んだ。人類発祥の歴史に興味をもった。分かったことは最近の新しい技術によるゲノム解析の結果、今まで言われてきた人類の起源とは違った新しい発見があった。従来は、古代人類学は残された化石を主に手掛かりを求め、推測の域で考察してきた。数千年前の世界4大文明は黄河文明、インダス文明、チグリス・ユーフラテス文明、エジプト文明があると中学校の歴史で学んだが、それらの古代文明以前に棲息した古代人類の姿、生活、分布は化石しか手掛かりがなかった。 古代歴史を探るには、その当時に生きた生物の死骸を直接見ることはできない。全ての生物の肉体や骨等は腐食し、骨がわずかに残る程度で、それも数千年以上残ることはまれで、その場所が気候的条件を満たさなければならない。そこで化石となった遺物を手掛かりにせざるを得なかった。 最近、遺伝子科学が非常に進歩し、その結果、全ての生物に存在するゲノムや遺伝子を分析できるようになった。DNAは、二重らせん構造の遺伝子鎖で出来ており、はしごをねじったような構造で、はしげたに相当する部分が、A、T、G、Cの4つの塩基の組合せだけで成り立っていることを発見した。(上図参照) A;アデニン、 T;チミン G;グアニン C;シトシン これは世紀の大発見だったが、この発見に至る生物科学者の血みどろの研究の成果である。直接発見者(提唱者)は二人であるが、彼らが発見のきっかけになった研究は沢山の人々が行なっていた。二人は幸運に恵まれ、もちろん、ノーベル賞を受賞している。 詳細は、『二重らせん』 J・D・ワトソン 講談社文庫 参照 これは、『例外なく、あらゆる動物、植物、生物の遺伝子は、4つの塩基の配列により成り立っている』という大発見である。その後、DNA分析が進み、ゲノム解析も活発に行われた。その結果、コロナウイルスの大流行に際しても、コロナウイルスの遺伝子解析が行われ、それに基づいてワクチンや飲み薬が開発され、コロナによる死亡は抑えられるようになった。また、ウイルスが存在するかどうかの判定には、有名なPCR検査も、コロナ遺伝子の増殖を利用して、極わずかなウイルスに対しても、判断できるようになった。 今後、癌やその他の難病と言われてきた病気に対して、病原のゲノム遺伝子の異常な部分だけを攻撃する薬の開発等、遺伝子治療が進められる。 このゲノム遺伝子解析技術の進化により、人類考古学は化石に頼っていた分析手法から、遺伝子解析に移ってきた。その結果、従来考えられなかった古代人の行動、生きざまが分かってきた。 これは、A、T、G、Cの4つの塩基は非常に安定した物質なので、化石の中から極くわずかでも抽出できれば解析できるほど分析能力が向上してきた。 サンプル採取時に、他のDNAが混入しないことだ。この混入のことを“コンターミネイション”という。 異物混入、汚染という意味。  『人類の起源』 我々はどこから来たのか 中公新書 定価1056円(税込み) 進化人類学の最新成果がこの一冊で それにより、人類は類人猿(猿人)から原人、旧人、新人と進化を遂げてきた過程が化石の分析で分かっていた。原人は200万年前、旧人は60万年前、新人は30万年前にアフリカで誕生したと言われる。とんでもない大昔の話である。これは化石の年代測定法という手法で推測したもの。そしてついに、次世代シークエンサーの技術でサンプルに含まれる全てのDNAを高速で解読することができるようになり、2010年には、ネアンデルタール人のすべてのDNAが解析された。なんと、彼らのDNAが我々現在人のゲノムに一部混入している部分があり、従来は旧人は絶滅したと言われてきたが、そうではなく新人と交雑して子孫を残してきたことが分かった。これは古代人類学の大きな転換になった。 数万年に亘る長い歴史の中で、いろんな人種が形成され、それぞれが独自の文化を持ち文明が育まれてきた。その姿は現在の各国の民族文化として伝わっている。 アフリカで発生した人類が地球上を様々な方面に移動し、定着して生活をしてきた。 この事実は新しい遺伝子解析、次世代シーケンサーにより明確化されつつある。  上図は、人類が初めてアフリカ大陸を離れ、東西に移動、拡散してきたルートを示している。 その中で、West-Eurasian(西ユーラシア地方、ヨーロパ)に移動した人類は、歴史的な発展を遂げている。 前置きはここまで! いよいよ本題に入る。 以前からギリシャ、イタリアには興味を持ち、過去3回、この地を旅行した。 下記の旅行記事にリンクを張っていますので、クリックしてみて下さい。 一回目 2005年9月26日~ イタリア旅行 二回目 2012年5月17日~ 南イタリアとシチリア島 三回目 2013年5月16日~ ギリシャ&エーゲ海クルーズ 約3000年ほど前(BC1000年)には、優れた文化を有していた民族がある。それが古代ギリシャである。 彼らは、現在文明と比べて見落とりしない彫像や大理石造りの神殿など多くの驚嘆する作品を残している。また、ギリシャは哲学や数学、文字、叙事詩など多くの遺産を見ることができる。さらに海運、商業も盛んに行われた。当時の先進国であった。 BC150年頃にギリシャが衰えはじめ、ローマが次第に力を持ってきた。この間、両者は併存している。 ローマは長靴の形の中央部西側にある一地方の部族であった。当時は各地に部族が存在していた。 ローマ人はBC700年頃に共和制を敷き、ギリシャを手本にしてきたが、BC50年頃に広大なローマ共和国を完成させ、ローマの時代に入った。しかし『ローマは一日にして成らず』と言われるとおり紆余曲折の結果、現在のイタリアを中心に、地中海に面したアフリカ、さらにヨーロッパ大陸のフランス、スペイン方面(ガリア)、その北のドイツ、ベリギー、オランダ方面(ゲルマン)、海を渡りイギリス(ケルト)まで領土を拡大し、一大ローマ共和国を形成した。 この地中海に面した二つの国、古代ギリシャ、古代ローマはいろんな面で世界文明に大きく貢献した。またギリシャの東部、アドリア海に面する東部地方でも豊かで、発展した地方であった。各地の民族は、互いに領域の拡大を図ったので、各地で戦争が続いてきた。 世界は発展しつつ、領土獲得、拡大を目指す戦争の繰り返し、戦争の歴史になった。 さて、塩野七生さんの『ローマ人の物語』の読書の方は、ユリウス・カエサル ルビコン以降 (上)巻 11冊目まで読み進んでいる。これから、いよいよ『ローマ帝国』の時代に入る。 カエサルのガリア(現剤のフランス、スペイン地方)を属州化した『ガリア戦記』を読み終え、今、カエサルとポンペイウスの両雄が覇権争いをした『内乱記』の真っ最中にある。次第に読むスピードが上がってきた。 全巻43冊中、今やっと11冊目を読んでいる。 読み応えがあるシリーズだ! 今後、この歴史物語で知りえた古代ローマの話を、その都度触れてみたいと思う。 そして、現代に戻って、プーチンのウクライナ侵攻がなぜそうなったのか? その背景を探ってみたい。 歴史には流れがあり、登場する人物にはそれぞれ立場がある。立場を変えると、正論が異論になる。 『古代ローマ』を読んで分かったことの一つは、彼らがガリアやゲルマン地方に侵攻し、有名な『ガリア戦記』によれば、勝利すれば、総督は派遣するが、統治は現地人の部族長に任せ、総督は安全や平和を維持するため駐在し、住民の奴隷化や年貢の取り上げを目的としなかった。住民からは、ローマ軍を維持するための費用を負担させる程度で、所得の10%程度が目安だった。領土拡大が略奪を目的としたものでなかった点が大きな特徴である。 ロシア、プーチンは「ウクライナに住むロシア人の迫害を救い、ネオナチから守る」ことが開戦時の大義として掲げていたが、それが空理・空論になりつつある。ウクライナは平原が続く肥沃な土地で穀物倉庫と言われる国だ。ロシアは時差が10時間もある東西に広がる唯一の巨大国でありながら、殆どがやせた土地とツンドラに覆われた極地の環境下にある。温暖なウクライナを併合し、豊かな実りの土地が欲しかったのが本音なんでしょう。 ロシア人とウクライナ人は共通性が非常に大きい。国境では互いの言葉を話し、ウクライナのロシア占領地では、ウクライナ人でもロシア語を話す人が多いと聞く。さらに姻戚関係も多い。 こういう周辺環境は日本では考えられない。ヨーロッパに行くと、国境の町、国境付近に住む人々は互いの言語を話すことが当たり前になる。そして生活様式も融和し入り乱れて、住民同士では仲良くやってきた。そこに政治の思惑が絡むと、今回のような悲劇が生じる。互いの住民同士は、「どうしてこうなるの?」という疑問を強く感じているはず。 国境の民は、互いを憎しみ合ってはいない。政治がそうさせている。 一刻も早くこの戦争が終結することを願っている。 次回はどんな話になるか、ご期待ください!! |

| 東は今の中近東、西はスペイン、ポルトガル、北はドイツ、フランス、イギリス(スコットランドを除く)、南は地中海を挟んで北アフリカの地中海沿岸に亘る広大な領土を統治する大ローマ帝国を建設した。 どうして、ローマがこのような広大な地域を治めることができたのか? という疑問に対しては、蛮族との戦いで勝つと、その地を占領地として取り上げて、人々から搾取するのではなく、その地の住民をローマ属国の民として、同化する政策で臨んだ。占領民は後にローマ市民として認められるように変わった。占領民はローマ軍の兵士として雇われ、戦役に参加した。ローマ軍は現代の軍隊のような組織を造り、指揮命令系統や戦略、戦術面でも当時としてはずば抜けた戦力を発揮した。 このローマ軍の総指揮官はローマ皇帝であった。幾多の辺境の蛮族との闘いは延々と続き、ローマ皇帝の重要な仕事は、軍隊の総指揮官として戦場に馳せ参じて戦うことであった。 軍の兵から絶大な信頼をえることが軍隊の戦力に大きな影響を及ぼす。軍の兵士たちから『エンペラートル」という掛け声をもらうことは総指揮官としての条件であった。 |

2023年8月1日(火)

ペリクレスの演説をご存じですか?

古代ギリシャの民主主義

| 今年も後半に入り、今日から8月です。クマゼミの鳴き声を聞くと一層暑さを感じます。外気は38℃を超え、危険な暑さが続きますので、家でエアコンをかけ、ゆっくり読書をして過ごしています。 いろんな本を手にし読むのですが、最近、「東大生が教える戦争超全史」という分厚い本を読みました。  この本は、〔世界史×戦争〕という視点で、有史以来3000年分の歴史を一冊にまとめたユニークで面白い本です。 139の重要な戦争・紛争・反乱を一冊にまとめたものです。高校で習った世界史より、戦争を切り口で見た方が、地球規模で東西南北の動向がよくわかります。そういう意味で一味変わった本だと思います。 今、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにし、連日ニュースやYouTubeなどで発信されています。 世界の歴史的な視点からすれば、人間の性のような領土侵攻が、この21世紀の文明の時代に相変わらず繰り返し行われていることに怒りを感じざるを得ません。  引き続いて、〔戦争の地学〕(篠田英朗著)を読みました。激動世界のしくみを深く読み解くというサブタイトルになっています。 この本は「地政学」の立場でこの500年間に起きた戦争を理解するというテーマで書かれています。 著者は「地政学」には二つの伝統的があると。それは「米英系地政学」と「大陸系地政学」。この二つは大きな根源的世界観の対立を示していると。それは政策的に「海を重視する英米系地政学」は分散的に存在する独立主体のネットワーク型の結びつきを重視するのに対し、「大陸系地政学」は圏域思想をその特徴にし、影響が及ぶ範囲の確保と拡張にこだわると言われています。なかなか複雑で難解な問題になるが、ロシアのウクライナ侵攻がその互いの地政学的な背景で理屈付けれら進んでいる。プーチンは17世紀、大北方戦争で勝利し、スウェーデンからバルト海海域の覇権や、黒海海域をロシアの影響下に置くことに成功したピョートル1世に心酔し、ウクライナの侵攻を正当化しようとしたようだ。時代錯誤も甚だしい!  さて、このページは戦争論について考えるのではなく、もっと明るい話。 さて、このページは戦争論について考えるのではなく、もっと明るい話。今読んでいる本『完全版、ローマ人への質問』(塩野七生著)についての感想になります。 (注)塩野 ななみさんは女性です。  それは、古代ギリシャのアテネで実現した民主主義についてであり、紀元前に、既に現在に通じる民主主義が行われていたという史実に我を疑う。 ギリシャ、アテネ、エーゲ海のシチリア島、小さな島々、そしてローマに至る古代ギリシャ、ローマ時代の輝かしい文明について、現地を旅行し、知っていたつもりでいたが、随分違ったものだということに気づかされた。 沢山の史実があるが、その内の一つについて取り上げてみたい。 古代ギリシャ、アテネで行われていた民主主義による政治である。 有名な『ペリクレスの葬礼演説』と言われても知らなかったが、この本を読んで、紀元前に民主主義が進んでいたのか!と驚いた。 そこで、ペリクレスと、彼の大演説をご紹介する。 ペリクレスについて ペリクレスは紀元前495年頃に古代ギリシアのアテネで生まれた。東の大国ペルシアの侵攻をサラミスの海戦(BC480年9月末)で打ち破ったアテネは、デロス同盟の盟主として、地中海世界に強大な勢力を持つに至り、ギリシア世界のリーダー格へと成長・発展を遂げ、パルテノン神殿もこの時期に建てられた。 政治的にも、民衆を支持基盤とする政治家が躍進し、史上初めて直接民主制が完成する。それを主導した政治家がペリクレスです。ペリクレスは体格もしっかりしており、「恐ろしい雷を口の中に含んでいる」と言われるほどの弁舌の才があり、今日の大統領のような立場で将軍の選挙に15年当選し続け、アテナイの政界を席巻します。 陸軍国スパルタとの利害対立が生じ、紀元前431年、ペロポネソス戦争が勃発します。古来よりスパルタはギリシアのリーダー的存在でしたが、アテネが海上帝国として急速に頭角を現してきたことに恐怖心を抱き、覇権を巡っての衝突は不可避のものとなりました。 この現象は「トゥキディデスの罠」と呼ばれ、従来の覇権国家と急速に台頭してきた新興国の衝突を表し、ギリシア世界だけではなく歴史上普遍的に見ることができます。(アメリカと中国の競争関係もその1つです。) ペリクレスが取った戦術は極めて合理的で、「陸軍最強国と陸では戦わない」というものでした。民衆を都市部に集め、城壁内に閉じこもる一方、海上ルートを通して物資調達&強襲を行い、スパルタの体力をじりじり削っていく。当時のスパルタは海軍のノウハウが皆無なので、この戦略を取られたら手が出ません。 このまま、ペリクレスが戦争中ずっと存命であればアテナイは勝利していたことでしょう。 ペリクレスは大演説(葬礼演説)でアテネ市民の決起を促したが、開戦2年目に疫病に倒れた。 都市部に民衆を押し込んだことで人口密度が急上昇し、疫病がアテナイで大流行します。その疫病の毒牙はペリクレスをも蝕み、志半ばで没します。 この葬礼演説は、そんなペロポネソス戦争中に、墓前で戦没者に対して行われたペリクレスの名演説となります。ペリクレス自身が書き留めた原稿ではなく、歴史家トゥキディデスの書いた再現ではありますが、ペリクレスの「口の中の雷」を感じるには最適の文章だと思います。 格調高いペリクレスの演説は現代にまで伝えられ、欧米の政治家の手本となっています。 ペリクレスの演説は以下のようなやや美化された表現で、アテネやその国政を賞賛している。 「アテナイの住民は富を追求する。しかしそれは可能性を保持するためであって、愚かしくも虚栄に酔いしれるためではないのである」 「貧しいことは恥ずべきことではない。しかし、その貧しさから脱しようと努めず、安住することこそ恥ずべきことであるとアテナイ人は考える」 「アテナイの住民は私的な利益を尊重するが、それは公的利益への関心を高めるためでもある。なぜなら私益追求を目的として培われた能力であっても、公的な活動に応用可能であるからだ」 「時の言うことをよく聴け。時はもっとも賢明なる法律顧問なり」 「アテナイでは政治に関心を持たない者は市民として意味を持たないものとされる」 われわれアテネ人は、どの国の政体をも羨望する必要のない政体をもっている。これは他国のものをまねしてつくった政体ではない。他国のほうが手本にしたいと思う政治体制である。 少数の者によって支配されるのではなく、市民の多数が参加するわれらの国の政体は、民主政治(デモクラティア)と呼ばれる。 この政体下では、すべての市民は平等な権利をもつ。公的な生活に奉仕することによって与えられる名誉も、その人の努力と業績に応じて与えられるのであり、生れや育ちによって与えられるのではない。 貧しくとも、国家に利する行為をした者は、その貧しさによって名誉から除外されることはない。 われわれは、公的な生活に限らず私的な日常生活でも、完璧な自由を享受して生きている。アテネ市民の享受する自由は、疑いや嫉妬が渦巻くことさえ自由というほど、その完成度は高い。 (中略)……子弟の養育に関しても、われわれの競争相手(スパルタ人を暗示)は、ごく若い時期から子弟に厳しい教育をほどこし、それによって勇敢な気質の持主の育成を目指しているが、われわれの国では、彼の国ほどは厳格な教育を子弟に対して与えていない。 それでいながら、危機に際しては、彼らより劣る勇気を示したことはなかった。われわれは、試練に対するにも、彼らのように、非人間的な厳しい訓練の末の予定された結果として対するのではなくわれわれの一人一人がもつ能力を基とした決断力で対する。 われわれが発揮する勇気は、習慣に縛られ法によって定められたから生れるのではなく、アテネ市民一人一人が日々の生活をおくる際にも発揮している、各自の行動原則から生れる。(中略)…… われわれは、美を愛する。だが、節度をもって。われわれは、知を尊ぶ。しかし、溺れることなしに。われわれは、富を追求する。だがこれも、可能性を保持するためであって、他者に自慢するためではない。 アテネでは、貧しいことは恥ではない。だが、貧しさから脱出しようと努めないことは、恥とされる。(中略)… 結論を言えば、「われわれのポリスであるアテネは、すべての面でギリシアの学校である」と言えよう。 そして、われわれの一人一人は、このアテネの市民であるという名誉と経験と資質の総合体によって、一個の完成された人格をもつことになるのだ。これは、単なる言葉のつらなりではない。確たる事実である。 われわれはこの考え方と生き方によって強大になった、現在のアテネがそれを実証している。 このような政治体制、明晰な言葉での演説が、紀元前4世紀頃すでに行われていたことに驚愕する。 当時の日本は弥生時代、古墳時代以前である。この文明の格差は一体何で生じるのだろうか? 確かに、ギリシャの人体像の彫刻(裸体が多い)、ミロのビーナスなどを見ると、近代に劣らぬ写実性の高さに惚れ惚れする。紀元前にこのよう民主主義政治が行われ、それから2千数百年経って、ロシアの軍事侵攻が行われた。日々 ウクライナへの軍事侵攻を目の当たりにし、まったくやるせない気がする。 民主政治と専制・独裁政治の違いが余りに大きいことが分かる。 人類は年代・歴史を重ね進化してきたはずなのに野蛮な時代に逆戻りしたかのような状況になっている。 しかし、大義・正義(Justice)は勝つことを信じている。『ウクライナ頑張れ!』と心から応援したい。 さて、ギリシャと並んで栄えた古代の覇者 ローマは、一味違った文明を育んだ。 ギリシャとローマは互いに共通項を持ちつつ、また違う面も有する。 古代ローマとギリシャは共に、BC8世紀頃に始まり、ローマは西暦476年に西ローマ帝国が滅び、1453年に東ローマ帝国がオスマントルコに滅ぼされて終焉する。ギリシャはBC171年 第三次マケドニア戦争に敗れ、BC167に滅びる。 この素晴らしい2つ文明の花を咲かせた両者ですが、ギリシャはBC8世紀からBC2世紀で終わり、ローマは東西に分かれても長く繫栄を謳歌したのはなぜなのだろう? という疑問を抱いた。 古代ローマをもっと知りたくなり、塩野七生(しおの ななみ)さんの大作である「ローマ人の物語」全15巻を読んでみようと決意した。 まず1,2,3巻の文庫本を注文した。 古代ローマ人の物語 各巻の内容

後日、読後感をアップします。 |