俀侽俀俆擭俀寧侾擔乮擔乯

亀惙幰昁悐亁偲側傞偐丠丂 intel偺嬯擸偼懕偔両

| 偊偊両両丂暷僀儞僥儖丄38擭傇傝捠婜愒帤丂AI岦偗敿摫懱偱弌抶傟嬁偔 丂敿摫懱嬈奅偺挿擭偺柨庡偩偭偨暷僀儞僥儖偑嬯嫬偵娮偭偰偄傞丅1寧30擔偵敪昞偟偨2024擭12寧婜寛嶼偺弮懝塿偼丄38擭傇傝偲傒傜傟傞捠婜愒帤偵揮棊偟偨丅 丂挿擭丄斦愇偲巚偊傞奐敪懱惂偲惢憿懱惂傪惍偊丄偁傜備傞柺偱懠傪埑搢偟偰偒偨intel偑丄偙偙偵偒偰愒帤傪弌偡偲偄偆峫偊傜傟側偄尩偟偄忬嫷偵側偭偰偄傞丅

丂僀儞僥儖偼1968擭丄儘僶乕僩丒僲僀僗丄僑乕僪儞丒儉乕傾丄傾儞僪儕儏僂丒僌儘乕償偵傛傝愝棫偝傟偨丅

丂 丂廂塿偺崅偐偭偨僷僜僐儞偱偺惉岟懱尡偑偁偩偲側傝丄AI廀梫偺戝敿傪埻偄崬傑傟偨僀儞僥儖偼丄捛偄忋偘偵嬯楯偟偰偄傞丅偝傜偵僗儅儂岦偗敿摫懱偵傕忔傝抶傟偨丅 |

丂

俀侽俀俁擭侾俀寧俁擔乮擔乯

僷僜僐儞偺椻媝僼傽儞偑栆楏側壒偱夞揮偟懕偗傞僩儔僽儖懳嶔

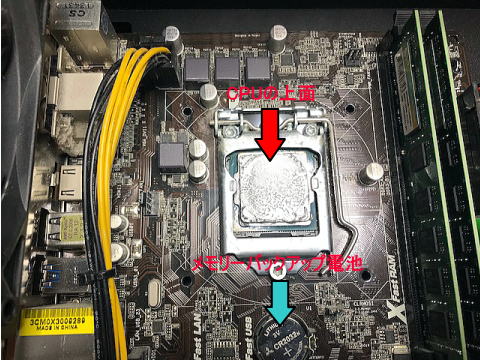

| 丂媣偟傇傝偺僷僜僐儞偺僩儔僽儖偵偮偄偰彂偒傑偡丅 巊梡拞偺僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞丂HP ELITE DESK 800丂G4丂偺CPU椻媝僼傽儞偑歑傝壒傪忋偘側偑傜栆楏偵夞傝懕偗傞傛偆偵側傝丄柧傜偐偵堎忢忬懺側偙偲偑暘偐傝傑偡丅 丂 丂揹尮傪擖傟棫偪忋偘傞偲丄僼傽儞偑夞傝巒傔丄捈偖崅懍夞揮偵側傝丄夢傝偭傁側偟偵側傝傑偡丅偦偺忬懺偱傕丄僷僜僐儞偼晛抜偳偍傝巊梡偱偒傑偡丅偱傕偙偺傑傑曻抲偡傞偲丄揹婥戙偑僶僇偵側傝傑偣傫偟丄CPU傗僼傽儞偵戝偒側晧壸偑偐偐傝懕偗傑偡偺偱丄懳嶔傪峴偄傑偟偨丅 丂 丂崱傑偱丄偙偆偄偆忬嫷偼枹宱尡偱丄儚乕僪丄僄僋僙儖丄僷儚乕億僀儞僩傗丄僱僢僩傗儊乕儖傪巊偭偰偄偰傕丄僼傽儞偺壒偼惷偐側忬懺偱偟偨丅摦夋曇廤傪偡傞嵺偵丄彮偟僼傽儞偺壒偑偡傞掱搙偱偟偨丅 丂 丂崱夞偺僼傽儞偺壒偼柧傜偐偵堎忢偱偡丅僱僢僩偱亀CPU椻媝僼傽儞偑夞傝懕偗傞亁偲擖椡偟専嶕偡傞偲丄偨偔偝傫偺帠椺偑弌偰偒傑偟偨丅戝懱摨偠傛偆側撪梕偱偡丅 仭尨場偺摿掕丒懳嶔 丂乮僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偨忬懺偱丄僷僜僐儞偺揹尮傪ON偟偰丄乮傾僾儕偼壗傕摦嶌偝偣側偄乯偱丄僉乕儃乕僪偱丄Shift丒Ctrl丒Esc偺俁偮偺儃僞儞傪摨帪墴偟偡傞偲丄僞僗僋儅僱乕僕儍乕偑昞帵偝傟傑偡丅 丂偙偺忬懺偱CPU摦嶌偺晧壸偑偳偆偄偆忬懺偐傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅 椻媝僼傽儞偑崅懍夞揮偟偰偄傞偺偼丄CPU偵戝偒側晧壸偑偐偐傝丄CPU偑戝偒側敪擬傪偟偰偄傞偐傜偱偡丅 丂 丂偦傟偼僞僗僋儅僱乕僕儍傪尒傟偽丄CxUIUS倴們 Service丂偲偄偆昞帵偑偁傝傑偡乮昞偺堦斣忋偵昞帵偝傟偰偄傞乯丅偙偺傾僾儕偑丄CPU巊梡棪偑俁侽亾慜屻怘偭偰偄傞偲偄偆昞帵偑偁傞偼偢偱偡丅偦傟偱CPU偺壏搙偑忋偑傝丄僼傽儞偑嫮楏偵夞偭偰CPU傪寽柦偵椻偟偰偄傞偺偱偡丅 丂偦偙偱丄偙偺Cxuiusvc Service傪塃僋儕僢僋偟偰嶍彍偟傑偡丅偡傞偲偡偖偵僼傽儞偺夞揮偑壓偑傝傑偡丅 偙偺尨場偼丄CxUIUSvc Service丂偺僪儔僀僶乕僜僼僩偵栤戣偑偁傞傛偆偱偡丅 丂巊偭偰偄傞僷僜僐儞偺儊乕僇偺儂乕儉儁乕僕傪奐偒丄婡庬傪慖傫偱丄Synaptics HD Audio僪儔僀僶乕丂偲専嶕偡傟偽嵟怴偺僪儔僀僶乕僜僼僩傪僟僂儞儘乕僪偟丄僪儔僀僶乕偺Ver傾僢僾偟傑偡丅 偙傟偱懳嶔偼廔椆偱偡丅 丂傾僾儕偺僪儔僀僶乕偺栤戣偩偭偨傛偆偱偡偑丄CxuiusvcService偑偳偆偄偆嶌嬈傪偟偰傞偺偐偼丄暘偐傝傑偣傫丅 埲忋偱丄椻媝僼傽儞偺堎忢崅懍夞揮偼側偔側傝傑偡丅 堦搙丄偙偺嶌嬈傪偡傟偽丄栤戣側偔巊梡偱偒傑偡丅 丂帺屓愑擟偱峴側偭偰壓偝偄偹両 |

2021擭12寧侾俇擔乮栘乯

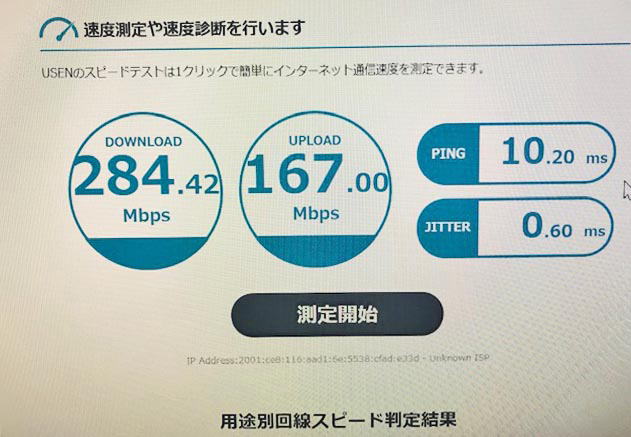

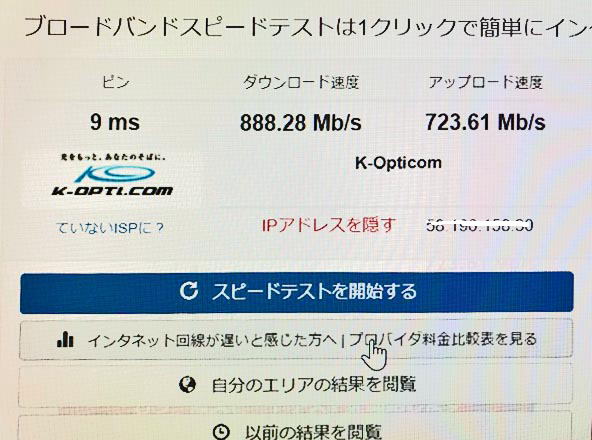

僱僢僩夞慄偺崅懍壔懳嶔

| 丂侾俀寧侾俁擔丄Net娐嫬傪侾G倐倫倱偵曄峏偟傑偟偨偑丄侾俧偵曄峏偟偨偵傕偐偐傢傜偢丄夞慄懍搙偑俆侽乣俇侽Mbps偟偐弌側偄偺偱尨場傪挷傋傑偟偨丅僆僾僥乕僕僒乕價僗乮媽丄eo僒乕價僗乯偵揹榖偱栤偄崌傢偣偨偲偙傠丄ONU2偲eo懡婡擻儖乕僞偺儕僙僢僩傪偡傟偽傛偔側傞偲尵傢傟巜帵偳偍傝偵傗偭偰傒傑偟偨偑丄彮偟傛偔側偭偨偐側両偲偄偆掱搙偱偟偨丅揱憲懍搙偑弌側偄懠偺尨場偼LAN働乕僽儖偐傕偟傟側偄偲偄偆偙偲偱偟偨丅崱傑偱丄僇僥僑儕乕係偺LAN働乕僽儖傪堷偒夞偟偰偄傑偟偨偺偱丄怴偟偔僇僥僑儕乕俇傪攦偄丄LAN働乕僽儖傪岎姺偟傑偟偨丅偦偺寢壥丄LAN夞慄懍搙偼戝偒偔夵慞偟傑偟偨偺偱徯夘偟傑偡丅 丂摉慠偺榖偱偡偑丄崅懍僱僢僩夞慄偼偦傟偵揔偡傞俴俙俶働乕僽儖傪巊傢側偗傟偽揱憲懍搙偑摼傜傟傑偣傫丅偄偔傜懍偔憱傟傞僗乕僷乕僇乕偱傕丄摴楬偑嫹偄堦斒摴楬偱偼幚椡偑敪婗偱偒側偄偺偲摨偠偙偲偱偡丅 丂 丂僀儞僞乕僱僢僩忋偵丄亀僱僢僩儚乕僋夞慄懍搙亁應掕丒恌抐僒僀僩偑戲嶳偁傝傑偡偺偱丄傾僋僙僗偟偰應掕偟傑偟偨丅偦偺寢壥丄奺幮偺恌抐寢壥偼壓婰偺偲偍傝偱偡丅 丂  丂  丂  丂僒僀僩傗丄應掕僞僀儈儞僌偵傛傝丄戝暆偵應掕寢壥偑曄傢傝傑偡偑丄偍偍傓偹悢侾侽侽Mbps偺揱憲懍搙偑摼傜傟傑偟偨丅偙偺懍搙偱偁傟偽丄壗偵傾僋僙僗偟傛偆偑慡偔僗僩儗僗側偟偵尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅 摦夋傗僥儗價傪僱僢僩偱廫暘妝偟傔傞懍搙偱偡丅摨帪偵悢戜僷僜僐儞傪偮側偄偱傕慡偔栤戣偼偁傝傑偣傫丅 丂柍慄LAN乮WiFi乯偺揱憲懍搙偼丄侾侽侽Mbps庛偱偟偨丅 丂壓偺恾偼丄変偑壠偺僱僢僩娐嫬偱偡丅 忋偑崱傑偱偺侾侽侽M倐倫倱丄壓偑崱夞偺侾G乮侾侽侽侽M乯倐倫倱僔僗僥儉恾偱偡丅 丂懡婡擻岝儖乕僞偵柍慄LAN乮WiFi乯偑撪憼偝傟偰偄傑偡偺偱丄奜晅偗柍慄儖乕僞偑晄梫偵側傝傑偟偨丅 丂  丂 |

俀侽俀侾擭侾俀寧侾俁擔乮寧乯

岝夞慄僔僗僥儉傪崅懍壔偟傑偟偨両

彮偟懍偔側偭偨傛偆側婥偑偡傞掱搙丠

丂変偑壠偼丄僆僾僥乕僕乮媽丒働僀僆僾僥傿僐儉乯偺僀僆僱僢僩傪侾侽擭埲忋慜偐傜巊偭偰偄傑偡丅揱憲懍搙偼侾侽侽M倐倫倱偱偟偨丅偙傟偱傕丄屄恖梡偱偼慡偔栤戣側偄懍搙偱巊偊偰偄偨偺偱偡偑丄偙偺搙丄WiFi儖乕僞偵晄嬶崌偑弌傑偟偨偺偱丄僔僗僥儉偺僌儗乕僪傾僢僾偲僶乕僕儑儞傾僢僾傪峴偄傑偟偨丅 偦偺寢壥丄怴偟偄僱僢僩娐嫬偼嵍偺幨恀偺偲偍傝敔偑1屄尭傝丄俁屄偵側傝傑偟偨丅 偦偺寢壥丄怴偟偄僱僢僩娐嫬偼嵍偺幨恀偺偲偍傝敔偑1屄尭傝丄俁屄偵側傝傑偟偨丅忋偐傜丟ONU1 奜晹偐傜堷偒崬傫偩岝働乕僽儖偐傜僥儗價怣崋傪暘棧偡傞婡婍丅 偦偺懠偺怣崋偼丄岝夞慄偱ONU2偵偮側偑傞丅 ONU2偼丄岝夞慄怣崋傪揹婥夞慄怣崋偵曄姺丅弌椡偼崅懍LAN働乕僽儖偱eo岝懡婡擻儖乕僞偵憲傜傟傞丅 eo岝懡婡擻儖乕僞乕偼eo岝揹榖乮捠忢偺揹榖乯偲丄僷僜僐儞梡偺僀乕僒乕僱僢僩乮桳慄LAN乯偲丄柍慄LAN乮WiFi乯乮暿搑丄僆僾僔儑儞宊栺偑梫傞乯偵曄姺偟憲弌偝傟傞丅 廬棃偼丄eo岝懡婡擻儖乕僞乕偑側偐偭偨偺偱丄LAN乮WAN)抂巕偺弌椡傪柍慄儖乕僞偵愙懕偟丄柍慄LAN偲偟偰宷偄偱偄偨丅 崱夞丄柍慄LAN乮WiFi乯儖乕僞偑晄梫偵側傝丄敔偑堦偮尭偭偨丅 偙傟偱丄岝夞慄僔僗僥儉偼僗僢僉儕傑偲傑偭偨丅 偙偺嵺丄廬棃偺NET夞慄懍搙傪侾G(1000M乯bps偵傾僢僾僌儗乕僪偟偨丅 棟榑忋偼丄廬棃偵斾傋偰丄侾侽攞崅懍壔偟偨偑丄幚梡忋偼丄傎偲傫偳嵎偑姶偠傜傟側偄丅 僱僢僩夞慄懍搙僥僗僩偱尒偰傒傞偲丄侾侽侽Mbps埲忋偼弌偰偄傞偑丄侾侽侽侽Mbps偵懳偟偰偼丄傎偳墦偄揱憲僗僺乕僪偩両 丂偁偊偰丄侾Gbps偵偡傞偙偲傕側偄両偺偑寢榑丅婡婍偑尭偭偨偺偱廃埻偑僗僢僉儕偟偨偑丄旓梡偼栺300墌/寧傾僢僾偟偨丅 |

2021擭11寧12擔乮嬥乯

榖戣偺 Windows 11 傪僀儞僗僩乕儖偟偰傒偨両

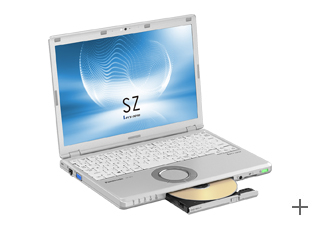

| 丂嵟嬤偼丄僗儅儂偺怴惢昳傗俆G偑憶偑傟偰偄傑偡丅僷僜僐儞偼梋傝戝偒側僯儏乕僗偑側偄傛偆偱偡偑丄僴乕僪柺偱偼丄intel傗AMD偺CPU偼拝幚偵恑壔偟偰丄偦偺夞楬偺旝嵶壔偼10nm傪愗傞偲偙傠傑偱恑傫偱偄傑偡丅 丂崱傗丄夞楬慄暆偼丄摢敮偺懢偝側偳栤戣奜偱丄尨巕悢屄暘偑暲傫偩悺朄偵嬤偯偒偮偮偁傝傑偡丅偦偆偄偆挻傪挻偊傞嬌旝嵶壔媄弍偵傛傝惢憿偝傟偨CPU偑僷僜僐儞偵巊傢傟偰偒傑偟偨丅 丂偙傟偵傛傝寁嶼懍搙偑偝傜偵崅懍壔偟丄戝検偺忣曬偑弖帪偵張棟偝傟傞帪戙偵側傝丄徚旓揹椡偼壓偑傝丄婎斅嵽椏偑彮側偔偰嵪傓偲偄偆亀俁曽傛偟亁偺俠俹倀偑惗傑傟偰偄傑偡丅 丂扐偟偙偺傛偆側嬌旝嵶壔壛岺傪峴偆偵偼丄悢愮壄墌偲偄偆嫄妟偺搳帒偑昁梫偱偡CPU偺暘栰偱偼丄intel偲AMD偑敳偗弌偰偄傑偡偑丄Apple傕捛悘偟偰偄傑偡丅 丂偝偰丄僜僼僩偱偼丄僴乕僪偺恑壔偵崌傢偣偰偄傠傫側偙偲偑偱偒傞傛偆側暆峀偄懳墳偑側偝傟偰偒傑偟偨丅Microsoft偺Windows僔儕乕僘偼丄尰嵼丄Windows10偑婎杮偱偡偑丄崱擭曢傟偐傜丄Windows11偑儕儕乕僗偝傟傑偡丅 丂偦傟偵愭棫偪丄Win11傪帺屓愑擟偱僀儞僗僩乕儖偑偱偒傞Microsoft幮偺岞幃偺僒僀僩偐傜僟僂儞儘乕僪偑壜擻偱偡丅 丂Windows11偼丄僌儔僼傿僢僋傗僙僉儏儕僥傿傗僱僢僩乮僋儔僂僪乯摍偺戝暆側愭恑媄弍偑摫擖偝傟偰偄傑偡偺偱丄偦傟傜偵懳墳偱偒傞擻椡偺偁傞僷僜僐儞偑忦審偲側偭偰偄傞傛偆偱偡丅 丂偟偐偟丄帺屓愑擟偱僀儞僗僩乕儖偡傞偙偲偼壜擻偱偡偺偱丄巊梡偟偰偄側偄儗僢僣僲乕僩偵帋尡揑偵Windows11傪僟僂儞儘乕僪偟僀儞僗僩乕儖偟偰傒傑偟偨丅 丂  丂丂Win11傪僀儞僗僩乕儖偟偨儗僢僣僲乕僩偺儌僯僞乕夋柺 仭帋尡揑偵Win11傪僀儞僗僩乕儖偟偨儗僢僣僲乕僩 乮巇條乯 丂Model CF-SZ5 AACVS 丂丂CPU i5-6300U 2.4GHz 丂丂幚憰儊儌儕丂係GB 丂丂俇係價僢僩僆儁儗乕僔儑儞僔僗僥儉 偙傟偼丄塼徎妱傟偺僕儍儞僋昳傪儎僼僆僋偱擖庤偟偨傕偺偱偡丅

Microsoft偺Windows11偺埬撪偱偼丄偄傠側僷僜僐儞偺忦審偑昞帵偝傟偰偄傑偡丅偙偺儗僢僣僲乕僩偵偼僀儞僗僩乕儖偱偒側偄偼偢偱偡偑丄摿偵堷偭偐偐傞 乮揧晅偺儌僯僞乕夋柺傪偛棗偔偩偝偄乯

丂Win10偑崱屻丄栺俆擭娫僒億乕僩偝傟傞傛偆偱偡偐傜丄姷傟偨Win10偱偦偺傑傑巊偄 丂巊偭偰偄側偄僷僜僐儞偑偁傟偽丄偍梀傃偺偮傕傝偱堦搙丄Win11傪僀儞僗僩乕儖偟偰傒偰偔偩偝偄丅 丂  丂 丂嵍偺僨僗僋僩僢僾PC偼丄埲慜偺儗僢僣僲乕僩 CF-SZ5偐傜擖傟懼偊傑偟偨丅 丂HP ProDesk 600G4丂intel i7-8700 |

俀侽俀侾擭侾寧俈擔乮栘乯

僷僜僐儞偺恑壔両

| 丂彜昳偼媄弍揑偵偙側傟偰偔傞偵廬偄丄偁傞曃堏偑惗偠傞丅岺嬈惢昳偼堦斒揑偵彜昳偺弌巒傔偼惈擻偱儊乕僇摨巑偱嫞偄崌偆丅帺摦幵側傜壗攏椡丄嵟崅懍搙偑帪懍壗僉儘丄侾侽侽倣傪壗昩偱憱傞両側偳側偳偄傠傫側惈擻傪嫞偆丅悢抣嫞憟偩両 丂僷僜僐儞傕偟偐傝偱丄CPU偺僋儘僢僋廃攇悢偑壗俧俫倸偩偲偐丄儊儌儕乕梕検偑壗俧俛偩偲偐丄夋柺僒僀僘偑壗僀儞僠偩偲偐丄偄傢備傞僷僜僐儞偺惈擻傗擻椡傪嫞偄崌偆丅傕偪傠傫丄壙奿嫞憟傕娷傔偰偺偙偲丅 丂偦偺師偵棃傞攇偼婡擻嫞憟偱丄懠幮偵側偄婡擻傪慽偊傞丅幵側傜丄僆乕僩儅僠僢僋偑3懍偐傜4懍丄偝傜偵6懍傗丄僆乕僶乕僪儔僀僽晅偒傗丄儘僢僋傾僢僾婡擻晅偒僆乕僩儅僠僢僋搵嵹側偳丄嵎暿壔傪慽偊傞丅偦偺撪偵偳偺儊乕僇傕摨條側墶暲傃偺忬懺偵側傞丅 丂 丂偦偙偱嵎暿壔傪偡傞偨傔偵丄僨僓僀儞嫞憟偺棳傟偑巒傑傞丅彫宆傗寉偔偰丄敄偝傪嫞偭偨僗儕儉側僨僓僀儞側偳丄堦栚偱偁偭偲恖栚傪庝偔偙偲偑偱偒傟偽嫞憟桪埵偵棫偰傞丅 丂偟偐偟丄偦傟傕偟偽傜偔偡傟偽丄尒暘偗偑偮偐側偄傛偆側僨僓僀儞偑揦摢偵暲傇丅 丂偙傟偑堦斒偺彜昳偵偮偄偰尵偊傞堦楢偺棳傟偱偁傞丅 丂僷僜僐儞傕偟偐傝丅 丂摉弶偼僨僗僋僩僢僾偱戝偒側敔偵擖偭偨彜昳偩偭偨丅惈擻偑岦忋偡傞偵偮傟CPU偺敪擬偑憹偊丄椻媝梡偺僼傽儞偑3屄埲忋傕擖偭偰偄傞丅偙傟偑揹尮傪擖傟傞偲丄僑乕偭偲尵偆戝偒側僼傽儞偺壒傪棫偰傞丅崅惈擻偺徹偩両丅偩偐傜揹婥傪偨偔偝傫怘偆丅俁侽侽W偐傜俆侽侽W傕怘偆傛偆側僨僗僋僩僢僾偑偁傞丅擬晽偑儃僢僋僗偐傜攔婥偝傟傞丅 丂 丂僎乕儉傪杮奿揑偵妝偟傓偵偼丄怱憻晹偵挻崅懍摦嶌傪偡傞CPU傪巊偆丅僎乕儉偱偼夋憸偺摦偒偺懍偝傪嫞偆偺偱丄僨傿僗僾儗僀偺昞帵懍搙偑栤戣偵側傞丅偦偙偱CPU偺墘嶼擻椡傪僼儖偵敪婗偝偣傞偨傔丄昞帵偼CPU偲偼暿偺僨傿僗僾儗僀愱梡LSI傪愊傫偩儃乕僪傪巊偆丅偙傟偑傑偨戝検偺敪擬傪偡傞偺偱愱梡偺僼傽儞偑拝偄偰偄偰丄戝斞偖傜偄偺僷乕僣偩偐傜丄悢昐儚僢僩偲偄偆揹尮偑梫傞丅 丂 丂堦曽丄堦斒揑側帠柋丒嬈柋梡僷僜僐儞偼丄僨僗僋僩僢僾偱偁偭偰傕師戞偵彫宆壔偟偰偒偨丅DELL傗HP傗儗僲儃摍偑僔儍傾傪暘偗崌偭偰偄傞丅 丂壠掚傗帠柋偱巊偆僷僜僐儞偼応強傪庢傜側偄寉敄抁彫宆偑偄偄丅偦偙偱丄僲乕僩宆僷僜僐儞偑晛媦偟偰偒偨丅崱傗丄壠掚傗僆僼傿僗偱偼僲乕僩僷僜僐儞偑庡棳偵側傝偮偮偁傞丅 丂僲乕僩僷僜僐儞偑晛媦偟偰偒偨攚宨偵偼丄CPU偺徣揹椡壔傗崅惈擻壔偑婎杮偵偁傞偑丄崌傢偣偰塼徎僨傿僗僾儗僀偑旕忢偵崅惛嵶壔偟丄抣抜偑埨偔側傝戝検偵惗嶻偝傟庤偵擖傞傛偆偵側偭偨偙偲偑嫇偘傜傟傞丅 丂 丂嬈柋梡僲乕僩僷僜僐儞偼丄Panasonic 儗僢僣僲乕僩偑掙寴偄昡壙傪摼偰丄崱側偍埑搢揑偵傛偔攧傟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺暘丄旕忢偵崅壙側彜昳偩両丂堦斒壠掚梡偵偼岦偐側偄丅 丂帺戭偱巊偆儂乕儉梡偺僲乕僩僷僜僐儞偼丄塼徎夋柺偺戝偒偝偑15僀儞僠偖傜偄偱丄偦偙偦偙偺惈擻偺傕偺偱丄抣抜傕懨摉側傕偺偑傛偔攧傟傞丅 丂帩偪塣傇嵺偼丄寉偄偙偲偑戞堦忦審偱丄師偼揹抮摦嶌帪娫乮壗帪娫巊偊傞偐乯丄偦偺師偼丄婃忎偵偱偒偰偄傞偙偲丄儔僢僔儏傾儚乕偱墴偟崌偄偟偰傕夡傟側偄丄偦偆偄偆忦審偑旛傢偭偰偄傞丅 丂壠掚梡偱偼丄彮乆廳偔偰傕丄揹抮偺摦嶌帪娫偑抁偔偰傕丄俙俠侾侽侽偺僐儞僙儞僩偑偁傞偐傜栤戣偼側偄丅 丂偦偆偄偆棳傟偱丄僨僗僋僩僢僾宆丄僲乕僩宆偑媄弍偺恑壔偵楢傟偰丄師戞偵廧傒暘偗偑偱偒丄戝曄晛媦偟偰偒偨丅 丂嵟嬤丄摦嶌偑懍偔側偭偨偺偼丄CPU偺僋儘僢僋廃攇悢偑忋偑偭偨傝丄僐傾悢傗僗儘僢僩悢側偳傪憹傗偡偙偲偱墘嶼擻椡傪旘桇揑偵崅傔偨偙偲偑婎杮偵側偭偰偄傞丅偟偐偟丄墘嶼懍搙偑懍偔側偭偰傕丄撪晹偱僨乕僞偺傗傝庢傝偵帪娫偑偐偐傟偽丄僷僜僐儞偺摦嶌偺儃僩儖僱僢僋偵側傞丅偦偺儃僩儖僱僢僋偩偭偨俫俢俢偑俽俽俢偵曄傢偭偨丅 丂俽俽俢乮Solid State Drive乯偼敿摫懱儊儌儕乕偱丄侾俀侽俧俛乣俀TB偲偄偆戝偒側梕検傪帩偭偰偄傞丅偙傟偼敿摫懱儊儌儕乕偺抣抜偑戝偒偔壓偑傝丄埨偔戝梕検儊儌儕乕偑惢憿偱偒傞傛偆偵側偭偰幚尰偟偨傕偺丅 丂 丂廬棃偺俫俢俢乮Hard Disc Drive乯偼儌乕僞偱帴婥墌斦傪1暘娫偵5000夞揮乣7000夞揮偲偄偆崅懍偱夞偟偰丄僨乕僞傪婰榐偟偨傝丄撉傒弌偟偨傝偡傞晹昳偩丅旕忢偵僨儕働乕僩側婡夿揑摦嶌傪偡傞偺偱丄徴寕偱夡傟傞偙偲偑偁偭偨丅傑偨帴婥婰榐曽幃偱僨乕僞傪彂偒崬傒丄撉傒弌偡偺偱摦嶌懍搙偑懍偔偱偒側偐偭偨丅偦傟偱傕丄僷僜僐儞偺弌巒傔偺崰偵斾傋傞偲丄嵟嬤偺俫俢俢偼挻崅懍偵側偭偰偄偨丅 丂偦偺俫俢俢偺婰榐懍搙傪戝偒偔忋夞傝丄偟偐傕柍壒偱摦嶌偟丄揹椡徚旓傕彮側偔丄怣棅惈偑崅偄偲偄偆慡偰椙偟偺婰壇憰抲偑俽俽俢偱偁傞丅 丂俫俢俢偼埲慜偵斾傋傞偲丄宍忬偼彫偝偔側偭偨偑丄偦傟偱傕峔憿揑偵儌乕僞偲僨傿僗僋偑昁梫側偺偱丄彫宆壔偵偼尷奅偑偁偭偨丅 丂 丂堦曽丄俽俽俢偼俫俢俢傪戙懼偱偒傞偲偙傠傑偱抣抜偑壓偑偭偰偒偨丅偙傟偼峫偊傜傟側偄傛偆側恑壔偺榖偩両  偟偐傕丄俽俽俢偼敿摫懱儊儌儕乕偱弌棃偰偄傞偺偱丄偝傜側傞彫宆壔偑偱偒傞丅嵟嬤丄巊傢傟巒傔偨M.2 俽俽俢偼堦枃偺僾儕儞僩婎斅偱弌棃偰偄傞丅偙傟偱侾俿俛乮侾侽侽侽俧俛乯偲偄偆戝梕検偺傕偺傑偱彜昳壔偝傟偰偄傞丅 偟偐傕丄俽俽俢偼敿摫懱儊儌儕乕偱弌棃偰偄傞偺偱丄偝傜側傞彫宆壔偑偱偒傞丅嵟嬤丄巊傢傟巒傔偨M.2 俽俽俢偼堦枃偺僾儕儞僩婎斅偱弌棃偰偄傞丅偙傟偱侾俿俛乮侾侽侽侽俧俛乯偲偄偆戝梕検偺傕偺傑偱彜昳壔偝傟偰偄傞丅丂  丂偦偆偄偆晹昳偑弌夞傟偽丄僷僜僐儞偺彜昳惈傕戝偒偔恑壔偡傞丅 廬棃偺僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞傪忋夞傞傛偆側崅惈擻僷僜僐儞偑庤偺傂傜偵嵹傞丄偲偰偮傕側偄彜昳偑弌夞偭偰偒偨丅 丂  丂偝傜偵丄僨傿僗僾儗僀偺攚柺偵彫偝側僷僜僐儞傪書偐偣偨彜昳傕偁傞丅 丂壓偺幨恀偼丄僨傿僗僾儗僀丄僉乕儃乕僪丄儅僂僗偲丄彫偝側儃僢僋僗偵擖傟偨PC杮懱偺慻傒崌傢偣偺堦椺偩丅 丂  丂僨傿僗僾儗僀丒僉乕儃乕僪丒儅僂僗摍偼亀儅儞 to 儅僔乕儞僀儞僞乕僼僃僀僗亁偲尵傢傟傞擖弌椡憰抲偱丄偙傟偼摉暘側偔側傜側偄丅偟偐偟丄僷僜僐儞杮懱偼丄僀儞僞乕僼僃僀僗偺偳偙偐偵廤栺偝傟偰悡挘傜側偄傛偆偵側傞丅偙傟偑媶嬌偺僷僜僐儞僔僗僥儉偐傕偟傟側偄丅 |

俀侽俀侽擭侾侾寧侾俉擔乮悈乯

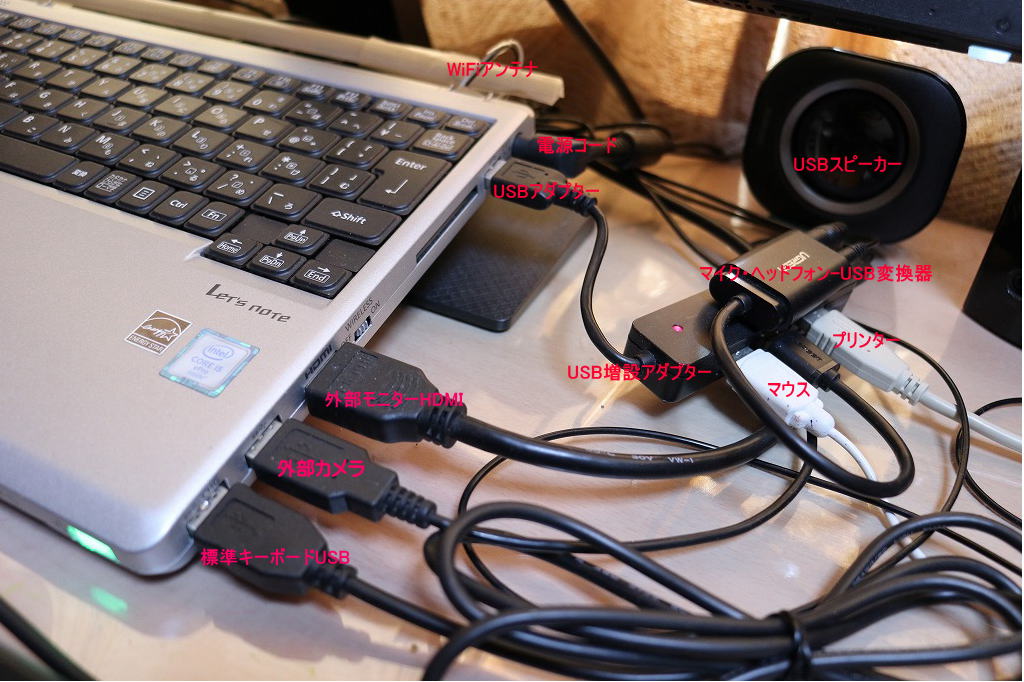

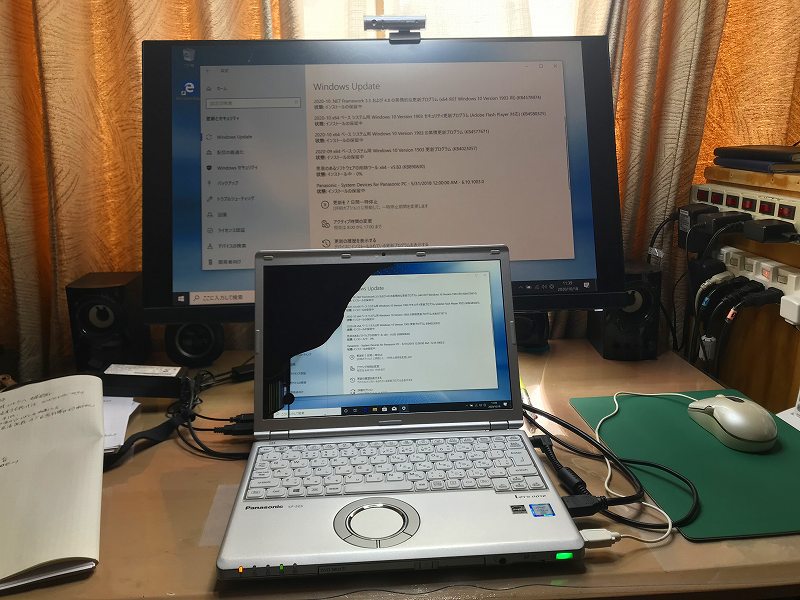

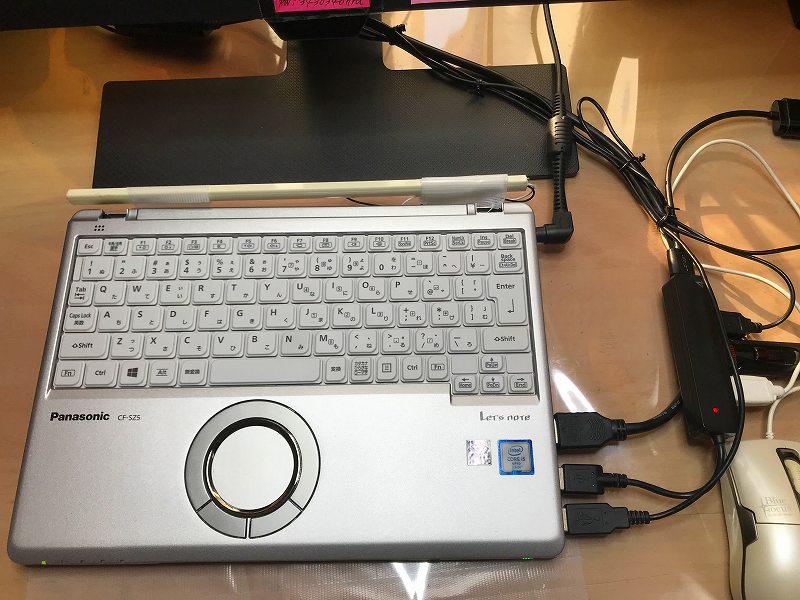

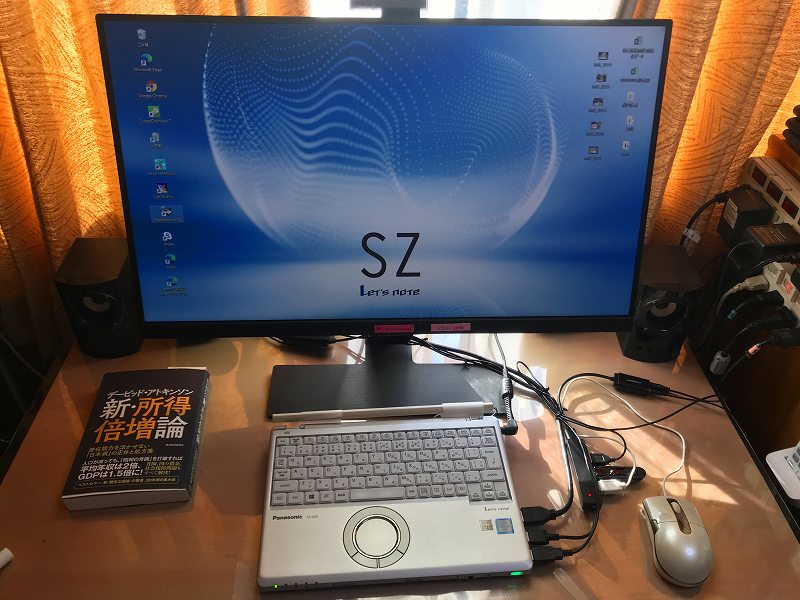

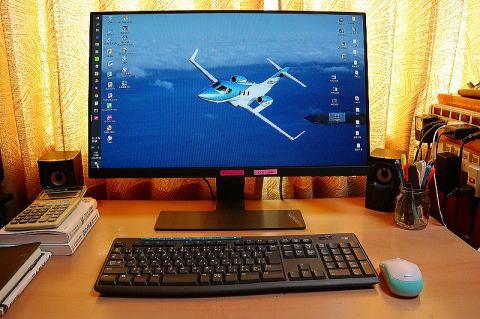

僷僜僐儞娐嫬偺曄峏 乮懕曇丒姰惉曇乯

| 丂10寧21擔偺婰帠偱徯夘偟偨僷僜僐儞娐嫬偵偮偄偰丄偝傜偵庤傪壛偊偨偺偱丄懕曇偲偟偰偛徯夘偡傞丅 丂Panasonic 儗僢僣僲乕僩傪妶梡偟偰丄27僀儞僠偺戝夋柺塼徎儌僯僞乕偵愙懕偟丄僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偺傛偆偵巊偆偙偲傪栚巜偟偰僔僗僥儉曄峏偟偨丅 丂10寧21擔偺婰帠偺偲偍傝丄慡偰偼偆傑偔峴偭偨丅 丂 丂崱夞偼丄僉乕儃乕僪傪昗弨僉乕儃乕僪偵曄偊偰傒偨丅偲偄偆傛傝丄USB偵昗弨僉乕儃乕僪傪憓擖偟偰巊偊傞傛偆偵偟偰傒偨丅 丂丂丂 丂  丂偙傟偱丄嵟廔宯偺僔僗僥儉偵姰惉偟偨丅 丂  丂儗僢僣僲乕僩偺3偮偺USB抂巕偼慡晹偺抂巕偑偮側偑傟偰偄傞丅 丂偙傟偱丄MIC偲僗僺乕僇偲僇儊儔傪嬱摦偟偰丄WEB夛媍偵弌惾偱偒傞丅 丂儗僢僣僲乕僩偺媰偒強偼丄僗僺乕僇偑昻庛偱丄儌僲儔儖僗僺乕僇偟偐晅偄偰偄側偄丅偙偺曈偼妱傝愗偭偰偄傞丅偦偙偱丄USB偵愙懕偡傞偩偗偱丄夛榖掱搙偺壒検偑弌傞傾儞僾撪憼偺彫宆僗僺乕僇傪偮側偄偱偄傞偑丄寢峔幚梡偵側傞丅 丂 丂昗弨僉乕儃乕僪偼丄姷傟傟偰偄傞偺偱僲乕僩僷僜僐儞偺僉乕儃乕僪偵斾傋偰巊偄傗偡偄丅 儗僢僣僲乕僩偺僉乕儃乕僪傕巊偊傞偺偱丄婥暘揮姺偵僉乕儃乕僪傪巊偄暘偗偰偄傞丅 丂 |

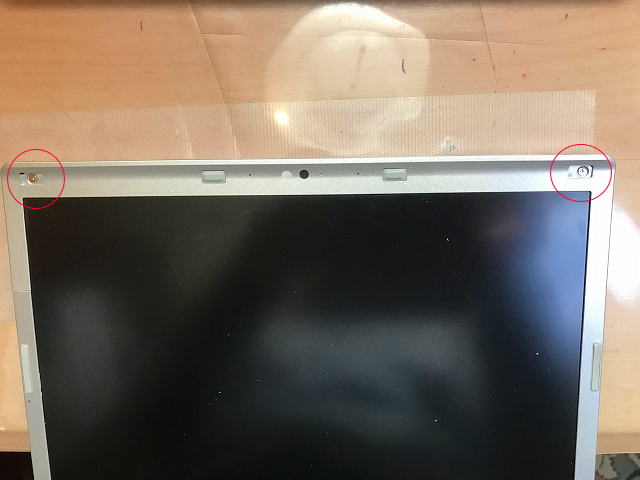

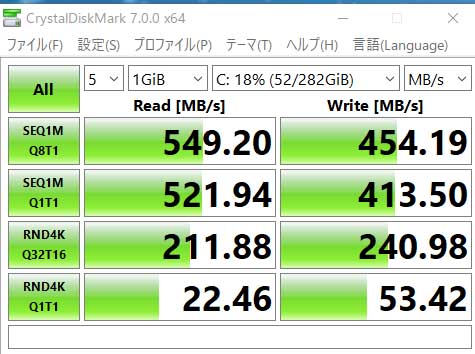

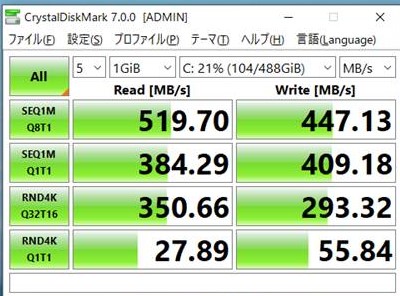

| 丂侾侽寧侾俈擔偺婰帠偺懕偒偵側傝傑偡丅 丂僨僗僋僩僢僾偲僲乕僩PC傪暪梡偟偰偄傑偡偑丄僲乕僩偺庤寉偝偵姷傟傞偲丄晛抜偼僲乕僩PC傪巊偆傛偆偵側傝傑偟偨丅偨偩丄儗僢僣僲乕僩偺夋柺偑12僀儞僠偲彫偝偄偺偱HDMI抂巕偱僨僗僋僩僢僾PC偺奜晹僨傿僗僾儗僀偵偮側偄偱偄傑偡偑丄僲乕僩PC偺僼僞乮塼徎晹乯傪奐偔偲丄壓偺幨恀偺傛偆偵丄27僀儞僠塼徎僨傿僗僾儗僀偵偐傇偝傞乮廳側傞乯宍偵側傝丄偄偪偄偪僲乕僩PC偺塼徎僷僱儖傪暯傜偵偟偰愽傜偣偰巊偭偰偄傑偟偨丅婘忋偱巊梡偡傞嵺偼丄僲乕僩PC偺塼徎偼晄梫偱偡偺偱丄巚偄愗偭偰庢傝奜偦偆偲峫偊偰偄傑偟偨丅 丂崱傑偱巊偭偰偒偨儗僢僣僲乕僩 俠俥亅俽倃侾偺塼徎傪庢傝奜偡庤傕偁傝傑偡偑丄偙偺塼徎偼敪怓偑偲偰傕傛偔丄偒傟偄側偺偱丄庢傝奜偡偺偼擡傃側偔鏢鏞偟偰偄傑偟偨丅 丂Yahoo僆乕僋僔儑儞偱丄怴悽戙偺儗僢僣僲乕僩CF-SZ5偺塼徎妱傟僕儍儞僋昳偑5000墌傪愗偭偰弌昳偝傟偰偄傑偟偨偺偱丄挻埨抣両偱Get両 丂擖庤偟偨儗僢僣僲乕僩丗CF-SZ5偺巇條偼丄丄 丂丒OS丗Windows10丂16價僢僩丂乮儕僇僶儕乕嵪乯 丂丒CPU丗intel Core i5 6300U丂2.4GH倸/僞乕儃僽乕僗僩帪丟3.0GHz 丂丒儊儌儕乕丗4GB 丂丒HDD丗360GB 丂丒MS O倖fice 2013乮Excel.Word,Powerpoint,Outlook乯 丂丒巊梡帪娫丗2700帪娫丟BIOS昞帵偱偼巊梡帪娫偑彮側偄両両 丂丒奜娤丟杦偳彎側偔丄鉟楉側忬懺 丂丒塼徎昞帵丟妱傟偁傝丄幨恀偺偲偍傝栺1/5昞帵晄椙丄扐偟BIOS偺妋擣偑偱偒傞忬懺 偙傟傪棊嶥偟丄柍帠偵撏偄偨偺偱丄偝偭偦偔摦嶌妋擣乮壓偺幨恀乯  丂丂丂撏偄偨CF-SZ5偲丄奜晹僨傿僗僾儗僀傪偮側偄偱摦嶌妋擣丅乮忋偺幨恀乯 丂塼徎妱傟埲奜偼堎忬側偟?偵尒偊偨丅 丂偙偺儌僨儖偼HDD巇條側偺偱丄棫偪忋偑傝偵帪娫偑偐偐傝丄丄偙偺傑傑偱偼巊偄暔偵側傜側偄丅CF-SZ5偼丄俀庬椶偁傝丄楑壙斉偺HDD乮360GB)昳丄傕偆堦偮偼SSD乮128GB傑偨偼256GB)昳 丂扐偟丄SSD偼怴婯奿俵俀僞僀僾傪搵嵹偟偰偄傞丅偙偺俵俀僞僀僾SSD偼嵟嬤奐敪偝傟偨傕偺偱丄婎斅傓偒弌偟昳丅愙懕偼儊儌儕乕偲摨條偵婎斅傪僐僱僋僞偵憓擖偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅俵俀僞僀僾偼憡惈偺栤戣偑偁傞傛偆偱摦嶌偟側偄応崌偑偁傞偲偐尵傢傟偰偄傞丅巊偭偨偙偲偑側偄偺偱塡榖両 丂 丂崱夞偺CF-SZ5 HDD乮360GB乯偼2.5僀儞僠HDD側偺偱丄2.5僀儞僠SSD偲嵎偟懼偊偱偒傞僜働僢僩偑拝偄偰偄傞丅M2僞僀僾SSD乮128GB乯偺応崌丄2.5僀儞僠SSD愙懕僜働僢僩偑拝偄偰偄側偄偺偱憹愝偑偱偒側偄偺偱梫拲堄丅 丂乮拲乯M2僞僀僾SSD傪丄椺偊偽128GB偺SSD傪500GB偺SSD偵僋儘乕儞僐僺乕偟偨偄応崌丄M2 SSD傪USB偵曄姺偡傞傾僟僾僞乕偑側偄丅崱屻敪攧偝傟傟偽丄僋儘乕儞僐僺乕嶌嬈偼偱偒傞偑丄尰忬偱偼丄宷偘側偄丅偙傟偼彫惗偑抦傜側偄偩偗偱丄斕攧偝傟偰偄傞偐傕偟傟側偄偑丄丒丒丒丒丅 忋婰埲奜偵丄摦嶌晄椙乮晄埨掕乯僉乕傪敪尒乮N丂丏偺2偮偺僉乕偼斀墳偟側偄乯 偙偺掱搙偺晄椙偼丄僕儍儞僋偱偁傟偽巇曽偑側偄丅僉乕儃乕僪偼怴昳偲岎姺偟偨丅 丂 丂偄傛偄傛丄嶌嬈奐巒両 丂CF-SZ5偺塼徎晹傪庢傝奜偡丅僸儞僕晹庢晅僱僕傪奜偟偰丄塼徎榞傪杮懱偐傜奜偡丅塼徎昞帵梡慄懇偲丄WiFi傾儞僥僫慄2杮偲丄僇儊儔丒儅僀僋偺僐乕僪偑弌偰偄傞丅 丂巊偆傕偺偼WiFi傾儞僥僫慄偩偗偱丄偙傟傪愙懕偟側偄偲丄WiFi乮柍慄LAN乯偵偮側偑傜側偄丅 傾儞僥僫偼丄塼徎榞忋晹偺僇儊儔丒儅僀僋偺晅嬤偵庢傝晅偗傜傟偰偄傞丅偦偙偱丄塼徎榞傪2枃偵暘棧偡傞昁梫偑偁傞偑丄偙偺嶌嬈偼怲廳偵拲堄怺偔傗傜側偗傟偽側傜側偄丅榞偼儅僌僱僔僂儉偺偛偔敄偄僟僀僉儍僗僩惢側偺偱丄廳側偭偨晹暘偵敄偄傊傜傪嵎偟崬傒丄傂偭偐偗傪奜偡偑丄偦傟埲忋奜傟側偄丅偪傚偭偲柍棟偵椡傪擖傟偨傜丄傂傃偑擖偭偨丅乮愒乑晹乯 丂偙偺塼徎榞偼巊傢側偄偺偱丄妱傟偼婥偵偟側偄両両  丂 丂 丂傕偟傗偲巚偄丄挘傝晅偗偰偄傞僑儉傪奜偡偲丄偹偠巭傔売強偑2偐強尒偮偐偭偨丅塃偺幨恀偺2偮偺愒娵晹丅偙偺僱僕傪奜偡偲丄廳側偭偨僼僞偑擇偮偵暘偐傟偨丅塼徎斅傕娙扨偵奜偣偨丅偦偺2枃偺僼僞偺拞偵丄僇儊儔丒儅僀僋慄偲丄WiFi傾儞僥僫慄2杮偑僥乕僾棷傔偟偰偄偨丅偦傟傪奜偟偰堦抜棊丅 丂巊偆偺偼丄WiFi傾儞僥僫慄2杮偩偗丅 WiFi傾儞僥僫慄張棟偺巇曽傪峫偊偨偑丄壓偺幨恀偺傛偆偵暥嬶揦偱攧偭偰偄傞僶僀儞僟乕傪揔摉側挿偝偵愗抐偟丄偦偺拞偵傾儞僥僫慄偲傾儞僥僫抂巕晹乮2屄乯傪廂擺偟偨丅庴怣姶搙偼栤戣側偟丅   丂丂丂丂丂塼徎晹側偟丂僲乕僩僷僜僐儞CF-SZ5夵憿昳偲丄27僀儞僠奜晹僨傿僗僾儗僀偺愙懕 丂崱夞丄怱攝偟偨偙偲偼丄亀杮懱偐傜塼徎昞帵僐僱僋僞乕傪庢傝奜偡偲丄奜晹僨傿僗僾儗僀偵BIOS偑昞帵偝傟側偄偺偱偼側偄偐丠亁偲偄偆偙偲丅 丂 丂BIOS偼丄僷僜僐儞偺偄傠傫側愝掕偵昁梫側婡擻昞帵偱偁傝丄傕偟杮懱偺塼徎晹偱側偗傟偽昞帵偝傟側偄偺偱偼崲傞丅偙偙傑偱棃偨傜巇曽側偄偲暊傪偔偔偭偰丄僲乕僩杮懱偐傜塼徎僐僱僋僞乕傪庢奜偟丄杮懱偲奜晹僨傿僗僾儗僀傪HDMI僐乕僪偱愙懕偡傞偲丄栤戣側偔BIOS昞帵偑弌偨偺偱丄傎偭偲偟偨丅 偦偺屻丄HDD傪SSD乮Crusial 500GB乯偵姺憰偟偰嶌嬈傪廔椆丅 丂偙傟偱丄廳偄嶌嬈乮幨恀偺壛岺丄價僨僆曇廤側偳乯偼僨僗僋僩僢僾PC丄僱僢僩傗儊乕儖嶌嬈偼僲乕僩PC偲巊偄暘偗偑偱偒傞丅婘偺忋傕峀乆偟偰巊偊傞丅僨僗僋僩僢僾PC偺僉乕儃乕僪偲儅僂僗偼儚僀儎儗僗偵偟偰偄傞偺偱丄捠忢偼懠偺応強偵抲偄偰偄傞丅奜晹僨傿僗僾儗僀偺愗懼偼丄慜婰帠偺偲偍傝帺摦偱愗傝懼傢傞丅 丂儗僢僣僲乕僩 CF-SZ5 偼丄Cystal Disc Mark 偵傛傞應掕寢壥偵傛傞偲丄僨僗僋僩僢僾PC偲杦偳偦傫怓偑側偄丅幚巊梡偵偍偄偰傕丄嵎傪姶偠側偄丅 丂丂丂丂丂丂丂丂嵍壓偑CF-SZ5丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塃壓偑僨僗僋僩僢僾 丂  丂 丂 丂 丂偙傟側傜丄揹婥傪怘偆僨僗僋僩僢僾傪巊偆儊儕僢僩偑側偄丅幚嵺丄寧摉偨傝揹婥戙偑500墌壓偑偭偨丅 丂梸傪尵偊偽丄儊儌儕乕偑俉GB偁傟偽傛偐偭偨偐側両偲偄偆掱搙丅尰忬偺係GB偱傕壗偺巟忈傕側偔巊偊偰偄傞偑丄丒丒丒丒丅 丂乮拲侾乯CF-SZ俆偼丄儊儌儕乕憹愝抂巕偑拝偄偰偄側偄両丄峸擖屻偺捛壛偼偱偒側偄 丂乮拲俀乯CF-SZ5偼丄MIC擖椡抂巕偑晅偄偰偄側偄両丂儅僀僋偼撪憻儅僀僋偩偗偵側傞丅 丂丂儅僀僋偼塼徎忋晹偺僇儊儔偺墶偵撪憼偟偰偄傞偺偱丄奜晹儅僀僋抂巕傪徣棯偟偰偄傞丅 丂 丂乮懳嶔乯儅僀僋僾儔僌偲僿僢僪僼僅儞僾儔僌傪憓擖偟丄USB偵曄姺偡傞傾僟僾僞偑偁傞丅丂丂丂壓偺幨恀丟曄姺傾僟僾僞乕丅丂儅僀僋偲僀儎僼僅儞M3抂巕偲丄USB抂巕  丂CF-SZ5偺USB抂巕偼俁屄偱丄慡偰USB3.0丅 丂僉乕儃乕僪偑巚偭偨傛傝憗偔撏偄偨偺偱丄摨帪偵庢懼嶌嬈傪偟偨丅 丂僉乕儃乕僪偼丄椉柺僥乕僾偩偗偱挘傝晅偗偰偄傞偺偱丄偙傟傪怲廳偵攳偑偡丅僉乕儃乕僪偼敀儃僞儞偩偭偨偑丄崱夞偼崟儃僞儞偵偟偰傒偨丅偙偺曽偑堷偒掲傑偭偰尒偊傞丅  丂屻偼丄怴僉乕儃乕僪偺僼儗僉僔僽儖婎斅抂巕傪僐僱僋僞乕偵嵎偟崬傫偱屌掕偟丄怴僉乕儃乕偵揬偭偰偄傞椉柺僥乕僾傪偼偑偟丄尦偺忬懺偺偲偍傝偵挘傝晅偗傞偩偗丅 忋偺幨恀偼丄岎姺偟偨忬懺偺CF-SZ5乮崟僉乕儃僞儞乯 壓偺敀儃僞儞偺僉乕儃乕僪偼丄晄椙昳乮岎姺慜偺傕偺乯 慡儃僞儞偺摦嶌妋擣傪偟偨偑丄傕偪傠傫惓忢摦嶌丅摉偨傝慜偺偙偲偩偑丄丒丒丒丒丅 偙傟偱偡傋偰堦審棊拝偱偡丅 偙偺忬懺偱丄夣揔丠偵巊偊傞偱偟傚偆丅 |

俀侽俀侽擭侾侽寧侾俈擔乮搚乯

Panasonic 儗僢僣僲乕僩PC偑偝傜偵椙偔側偭偨両

乮僨僗僋僩僢僾PC偲丄僲乕僩PC偺巊偄暘偗乯

| 丂 僐儘僫僂僀儖僗偺枲墑偱丄儕儌乕僩儚乕僋偑掕拝偟偨丅彮偟慜偼SOHO偲尵偆偙偲偱丄Small offise &丂Home office偺棯偩偭偨丅崱偼亀壠乮偆偪乯偱巇帠傪偡傞亁帪戙偵側偭偨丅丂丂 丂庤懌傪摦偐偡嶌嬈傗巇帠偼丄怑応傗尰応偱側偄偲柍棟偱偡偑丄帠柋巇帠偼捠嬑帪娫傪旓傗偟偰夛幮偵弌側偗傟偽側傜側偄偙偲偼側偄丅 丂擔杮偼慡崙丄捗乆塝乆偵岝働乕僽儖偑挘傝弰傜偝傟偰偄傞帪戙偩偐傜丄僨僕僞儖岝揱憲偱丄暥彂傗夋憸傗壒惡側偳偁傜備傞忣曬偼懄嵗偵捠怣偡傞偙偲偑偱偒傞丅 丂壠偱巇帠傪偡傞偲側傞偲僷僜僐儞偵岦偐偆偙偲偵側傞偑丄僷僜僐儞偼彫偝偔寉偄曽偑偄偄丅偦偆偄偆堄枴偱偼僨僗僋僩僢僾PC傛傝寉偔偰丄壠偺拞偳偙偵傕帩偪塣傋傞僲乕僩PC偵孯攝偑忋偑傞丅偨傑偵丄夛幮傗怑応偵弌嬑偟巇帠傪偡傞偙偲傕偁傞偩傠偆偑丄偦偺嵺偼壠偱巊偭偰偄傞僲乕僩PC傪僇僶儞偵擖傟偰峴偔丅偲側傟偽丄寉偔偰忎晇側僲乕僩PC偑媮傔傜傟傞丅 偙傟偵尒帠偵墳偊偰偄傞偺偑丄Panasonic 儗僢僣僲乕僩偩両 丂僥儗價偺婰幰夛尒応傗丄僯儏乕僗斣慻摍偱丄栚偵偡傞僷僜僐儞偼埑搢揑偵儗僢僣僲乕僩偑懡偄丅偦傟偵偼丄偦傟偩偗偺棟桼偑偁傞丅 丂儗僢僣僲乕僩偼嬈柋梡偲偟偰媮傔傜傟傞梫審傪摉弶偐傜堦娧偟偰捛媮偟丄枮偨偟偰偒偨丅 丂Panasonic偲偟偰偼丄捒偟偔偙偺價僕僱僗儌僨儖偑惉岟偟偰偄傞丅 嘆寉偔偰忎晇側偙偲 丂丂寉偄偙偲偼丄僔儑僢僋摍偱夡傟傗偡偄偙偲偵偮側偑傝傗偡偄丅 丂丂儗僢僣僲乕僩偼丄偙偺揰偵廳揰傪抲偒丄奜憰働乕僗偵儅僌僱僔僂儉崌嬥傪巊偭偰偄傞丅 丂丂儅僌僱僔僂儉偼傾儖儈僯僂儉傛傝嫮搙偑崅偔丄斾廳偑寉偄嬥懏偩偑丄岤偝侾倣倣埲壓偲 丂丂偄偆挻敄偝偵僟僀僉儍僗僩惉宍偡傞媄弍偑擄偟偔丄偙偺擄戣傪夝寛偟惉岟偟偨丅 丂丂忎晇側偙偲偼丄偐偽傫偵擖傟偰帩偪塣傇嵺丄儔僢僔儏傾儚乕偺揹幵撪偱墴偟崬傔傜傟偨 丂丂傝丄婘偐傜岆偭偰棊偲偟偨嵺偵傕夡傟側偄嫮搙傪曐徹偟偨丅丂 丂 嘇僶僢僥儕乕偱挿帪娫巊梡偑壜擻 丂丂怱憻晹偺CPU偼丄intel偺徣揹椡僞僀僾偺拞偐傜丄偝傜偵尩慖偟偨傕偺傪嵦梡偟偰偒偨丅 嘊僉乕僞僢僠丄僉乕攝楍側偳僲乕僩PC偱偁傝側偑傜丄儐乕僓偺梫朷偵墳偊偰偒偨丅 嘋奺庬偺僀儞僞乕僼僃僀僗傕昁梫側傕偺偼廩幚偟偰憰旛丅 嘍寉検偺AC傾僟僾僞乕 偦偺懠丄偨偔偝傫偺擄戣傪僋儕傾偟偰偒偨宱堒偑偁傞丅 偦偺帓暔偑嬈柋梡僲乕僩PC巗応偱崅昡壙偵偮側偑傝丄抣抜偼崅偄偑垽梡偝傟偰偄傞丅 丂偙偺偙偲偼丄亀偄偄傕偺傪埨偔攧傞亁偲偄偆峫偊曽偐傜丄彮偟僯儏傾儞僗偑堘偭偰偄傞丅 懠偵側偄摿挜傪惙傝崬傫偩彜昳偼丄懠傛傝崅偔偰傕攧傟傞偲偄偆徹乮偁偐偟乯偱偁傞丅 丂擔杮偼挿偄娫丄亀昳幙偺偄偄傕偺傪埨偔攧傞亁偙偲傪栚昗偲偟偰偒偨偑丄惉弉壔偟偨巗応偱偼丄懠偵側偄摿挜傪惙傝崬傫偩彜昳傪憿偭偰備偔偙偲偑戝愗偵側偭偰偒偨丅 丂偙偙偱戝愗側偙偲偼丄亀懠偵側偄摿挜亁偺堄枴丅偁偔傑偱偍媞條傗儐乕僓偵巟帩偝傟丄梫朷偝傟傞摿挜偱側偗傟偽儊乕僇偺堦恖慞偑傝偺摿挜偱偼尒岦偒傕偝傟側偄偺偱拲堄偟偨偄丅 丂 丂嵟嬤丄変偑壠偺僷僜僐儞娐嫬傪尒捈偟偰偄傞丅 丂埲慜偐傜巊梡偟偰偒偨僨僗僋僩僢僾PC偼丄巊梡帪娫傪尭傜偟偮偮偁傞丅偲偄偆偺偼丄偙偺僨僗僋僩僢僾偼徚旓揹椡偑旕忢偵戝偒偄丅揹尮梕検偼俆侽侽W傕偁傝丄揹尮憰抲傪椻媝偡傞偨傔揹尮ON帪偼僼傽儞偑忢帪夞偭偰偄傞丅偝傜偵丄BOX乮働乕僗乯撪姺婥僼傽儞傗丄CPU椻媝僼傽儞偑偮偄偰偄傞丅偙傟傜偺僼傽儞偺夞揮壒偑寢峔傗偐傑偟偄丅 丂偦偙偱丄僱僢僩傗儊乕儖摍傪挿帪娫巊梡偡傞帪偼僲乕僩僷僜僐儞傪巊偆傛偆偵偟偨丅 巊梡拞偺儗僢僣僲乕僩僷僜僐儞偼夋柺偑侾俀僀儞僠偲彫偝偄偺偱榁娽偵偼尩偟偄丅偦偙偱俀俈僀儞僠塼徎僨傿僗僾儗僀乮儌僯僞乕乯傪HDMI偱愙懕偟偰巊偭偰偄傞丅 偨偩崱丄庤尦偵儗僢僣僲乕僩偑俁戜偁傞丅 CF-SX1丄CF-MX3丄CF-SZ5 偺俁婡庬丅 崱丄俀俈僀儞僠僨傿僗僾儗僀偵偮側偄偱偄傞婡庬偼CF-SX1丅 丂偦偙偱丄俀偮晄曋側揰偑偁傝丄偦偺夝徚偵庢傝慻傫偱偄傞丅 堦偮偼丄俀俈僀儞僠僨傿僗僾儗僀偼僨僗僋僩僢僾偲丄僲乕僩PC偺椉曽偵偮側偓偨偄偺偱丄俀戜偺PC傪愗傝懼偊傞昁梫偑偁傞丅  丂僱僢僩偱挷傋傞偲丄HDMI愗懼婍偑斕攧偝傟偰偄偰丄俀戜偺PC偺HDMI弌椡傪丄僨傿僗僾儗僀侾戜偵愗懼偰偮側偘傞桪傟傕偺偑侾侽侽侽墌埲壓偱攦偊傞丅偟偐傕儕儌僐儞晅偒丅偙偺儕儌僐儞丄枖偼杮懱偺SELECT儃僞儞偱愗懼偑偱偒傞丅偝傜偵丄俀戜偺僷僜僐儞偺揹尮傪曅曽傪ON偵丄曅曽傪OFF偵偡傟偽帺摦揑偵ON偟偨PC偵偮側偑傞丅丂偲偰傕曋棙側愗懼婍偩丅 丂偙傟偱丄僨僗僋僩僢僾PC偲僲乕僩PC傪堦偮偺戝偒側僨傿僗僾儗僀偱巊梡偟偰偄傞丅 丂偦偙偱婥偯偄偨偙偲偩偑丄崱巊偭偰偄傞僲乕僩PC偺CF-SX1偼惢憿擭偑俀侽侾係擭崰偺屆偄儌僨儖側偺偱丄儌僯僞乕昞帵擻椡偑掅偄丅乮侾俇侽侽亊俋侽侽僪僢僩乯 丂堦曽丄僨僗僋僩僢僾PC偼丄CPU丂intel i7-4770 3.4GH倸 俉僗儘僢僩偲偄偆崅惈擻俹俠側偺偱丄昞帵擻椡偼崅偔丄僼儖僴僀價僕儑儞夋幙乮1920亊1080乯偱昞帵偱偒傞丅 丂偙偺夋幙偺嵎偑彮乆婥偵偐偐傞偺偱丄僼儖僴僀價僕儑儞昞帵偑偱偒傞俠俥亅俽倅俆偵抲偒姺偊傪峫偊偰偄傞丅俠俥亅俽倅俆埲崀偼丄侾俋俀侽亊侾俀侽侽僪僢僩偺惈擻偑偁傞丅 丂僲乕僩PC傪婘偺忋偱巊偆嵺偼戝偒側儌僯僞乕偑偁傞偺偱丄僲乕僩PC偺塼徎昞帵晹偼晄梫偱幾杺側偺偱丄偙傟傪庢傝奜偦偆偲峫偊偰偄傞丅 丂儗僢僣僲乕僩偺AC傾僟僾僞乕梕検偼俇俆W側偺偱丄僨僗僋僩僢僾偵斾傋傟偽徚旓揹椡偑戝暆偵壓偑傝丄変偑壠偺徣揹椡壔偑偱偒傞偲婜懸偟偰偄傞丅 丂CF-SZ5偺徯夘   丂丂丂丂丂丂岝妛僪儔僀僽搵嵹12.1宆偱悽奅嵟寉検傪幚尰偟偨僷僫僜僯僢僋乽儗僢僣僲乕僩SZ5乿 丂敪攧摉帪偺婰帠偱偼丄 丂僷僫僜僯僢僋偺儗僢僣僲乕僩偼丄乽寉偄乿丄乽婃忎乿丄乽嬱摦帪娫偑挿偄乿偲偄偆嶰攺巕懙偭偨儌僶僀儖僲乕僩PC偲偟偰掕昡偑偁傞丅偦偺儗僢僣僲乕僩偺2015擭儌僨儖偱拲栚偡傋偒惢昳偑乽儗僢僣僲乕僩SZ5乿偱偁傞丅 丂儗僢僣僲乕僩SZ5偼丄乽儗僢僣僲乕僩SX乿僔儕乕僘偺屻宲偲側傞12.1宆塼徎儌僶僀儖僲乕PC偱偁傝丄廬棃偺SX僔儕乕僘偐傜栺240g傕寉検壔偟丄岝妛僪儔僀僽傪搵嵹偟側偑傜栺929g偲偄偆嬃堎揑側寉偝傪幚尰偟偰偄傞偙偲偑嵟戝偺僂儕偩丅栺929g偲偄偆廳検偼岝妛僪儔僀僽搵嵹12.1宆塼徎儌僶僀儖僲乕僩PC偲偟偰丄悽奅嵟寉検偲側傞丅晹昳1偮1偮偵傑偱偙偩傢偭偰1g偱傕寉検壔傪捛媮偟偨儗僢僣僲乕僩SZ5偼丄宆斣偑SX4偐傜SZ5偵曄傢偭偨偙偲偐傜傕暘偐傞傛偆偵鉃懱偑堦怴偝傟丄撪晹偺愝寁傕怴偟偔側偭偨丄僼儖僠僃儞僕儌僨儖偱偁傞丅揤斅偼僔儕乕僘偱偼偍撻愼傒偺儃儞僱僢僩峔憿偲屇偽傟傞僨僓僀儞傪嵦梡偟偰偍傝丄寉偝偲忎晇偝傪椉棫偝偣偰偄傞丅揤斅偺嵽幙偼儅僌僱僔僂儉崌嬥偩偑丄岤偝傪CF-SX偺0.55mm偐傜0.45mm偵嶍尭偟丄側偩傜偐側墯宆偵惍宍偡傞偙偲偱丄寉検壔傪恾偭偰偄傞丅 丂偝傜偵丄塼徎僷僱儖僈儔僗偺岤傒傪0.3mm偐傜0.2mm偵嶍傝丄SSD傪M.2偵偟丄椻媝婡峔傪尒捈偡側偳丄偝傑偞傑側搘椡偵傛偭偰丄廬棃斾偱栺2妱偲偄偆戝暆側寉検壔傪幚尰偟偨丅 廳検偑寉偔側偭偰傕丄廬棃偲摨條偵76cm棊壓帋尡傗100kgf壛埑怳摦帋尡傪僋儕傾偟偰偍傝寴楽惈偼懝側傢傟偰偄側偄寉偝偵偼嬃偐偝傟傞丅弶傔偰帩偪忋偘偨偲偒偼丄拞恎偺擖偭偰偄側偄儌僢僋傾僢僾偐偲巚偭偨丅 杮懱僒僀僘偼栺283.5亊203.8亊25.3mm(暆亊墱峴偒亊崅偝)偱偁傝丄廫暘偵僗儕儉偱偁傞丅 丂CF-SZ5偼CPU偲偟偰戞6悽戙Core i僼傽儈儕乕偺Corei5-6200U(2.3GHz)傪搵嵹偟丄儊儌儕偼4GB(憹愝晄壜)丄僗僩儗乕僕偼128GB SSD丄僶僢僥儕乕僷僢僋(S)傪搵嵹偟偰偄傞丅 丂儗僢僣僲乕僩SX僔儕乕僘偱偼儊儌儕僗儘僢僩偑梡堄偝傟偰偍傝丄儊儌儕偺憹愝偑壜擻偱偁偭偨偑丄儗僢僣僲乕僩SZ5偱偼儊儌儕僗儘僢僩偑徣棯偝傟偰偍傝丄屻偐傜儊儌儕傪憹愝偡傞偙偲偼偱偒側偄丅 丂媽儌僨儖偱偁傞儗僢僣僲乕僩SX偺塼徎偼12.1宆HD+(1,600亊900僪僢僩)偱偁偭偨偑丄儗僢僣僲乕僩SZ5偼丄僒僀僘偼摨偠12.1宆偩偑夝憸搙偑WUXGA(1,920亊1,200僪僢僩)偵岦忋丅 扨偵夝憸搙偑忋偑偭偨偩偗偱側偔丄廬棃偼傾僗儁僋僩斾偑16:9偱偁偭偨偑丄儗僢僣僲乕SZ5偱偼16:10偵側傝傛傝廲曽岦偺妱崌偑戝偒偔側偭偰偄傞丅偙偺僋儔僗偺儌僶僀儖僲乕僩PC偱偼丄僼儖HD塼徎傪搵嵹偡傞惢昳偑憹偊偰偄傞偑丄WUXGA偼僼儖HD(1,920亊1,080僪僢僩)偵斾傋偰丄廲夝憸搙偑120僪僢僩暘崅偔丄Web僒僀僩側偳傕傛傝夣揔偵墈棗偱偒傞丅 儗僢僣僲乕僩僔儕乕僘偼丄價僕僱僗偱偺棙梡傪堄幆偟偨儌僶僀儖僲乕僩PC偱偁傝丄廬棃偐傜奜岝偺塮傝崬傒偑彮側偔丄栚傊偺晧扴偑彮側偄僲儞僌儗傾僞僀僾塼徎傪嵦梡偟偰偄傞偑丄杮惢昳傕僲儞僌儗傾僞僀僾偱丄挿帪娫巊偭偰傕栚偑旀傟偵偔偄丅儗僢僣僲乕僩SX偱偼丄塼徎夝憸搙偵傗傗晄枮偑偁偭偨偑丄儗僢僣僲乕僩SZ5偱偼丄塼徎夝憸搙偑WUXGA偵岦忋偟偨偨傔丄偦偆偟偨晄枮偼側偔側偭偨偲尵偊傞丅傑偨丄廬棃偵斾傋偰帇栰妏傕峀偔側偭偰偍傝丄幬傔偐傜尒偨嵺偺帇擣惈傕岦忋偟偰偄傞丅 丂塼徎忋晹偵偼丄栺200枩夋慺偺Web僇儊儔偲傾儗僀儅僀僋偑搵嵹偝傟偰偍傝丄價僨僆僠儍僢僩側偳偵棙梡偱偒傞丅 丂岝妛僪儔僀僽偲偟偰丄DVD僗乕僷乕儅儖僠僪儔僀僽傪搵嵹丅僔僃儖僪儔僀僽偱偼側偔堦斒揑側僩儗僀幃偵曄峏偝傟偨丅偙偺僋儔僗偺儌僶僀儖僲乕僩PC偱偼丄寉検壔偺偨傔偵岝妛僪儔僀僽偑徣棯偝傟傞偙偲偑懡偄偑丄儗僢僣僲乕僩SX/SZ5偼岝妛僪儔僀僽傪搵嵹偟偰偄傞偙偲傕摿挜偱偁傞丅埲慜偵斾傋傟偽岝妛僪儔僀僽偺昁梫惈偼尭偭偰偄傞偑丄CD傪庢傝崬傫偩傝丄DVD-R偵 僨乕僞傪婰榐偟偰攝晍偡傞側偳丄岝妛僪儔僀僽傪搵嵹偟偰偄傟偽栶偵棫偮偙偲傕懡偄丅 丂偙傟傑偱偺儗僢僣僲乕僩SX僔儕乕僘偱偼丄岝妛僪儔僀僽偑僷僫僜僯僢僋撈帺偺忋偵奐偔僔僃儖僪儔僀僽偱丄鉃懱偺塃庤慜僷乕儉儗僗僩晹偵攝抲偝傟偰偄偨偑丄儗僢僣僲乕僩SZ5偱偼堦斒揑側僩儗僀幃偺僪儔僀僽偵側傝攝抲傕庤慜拞墰偵曄峏偝傟偰偄傞丅 僪儔僀僽偼DVD僗乕僷乕僪儔僀僽偱偁傝DVD價僨僆偺嵞惗傗DVD-R傊偺婰榐側偳偑壜擻偩丅 丂僉乕儃乕僪傗億僀儞僥傿儞僌僨僶僀僗傕巊偄傗偡偄 儗僢僣僲乕僩SZ5偼丄僉乕儃乕僪傕儗僢僣僲乕僩SX僔儕乕僘偐傜夵椙偝傟偰偄傞丅僉乕僺僢僠偼墶19mm丄廲16mm偱丄僉乕僩僢僾偑梩偭傁宍忬偺儕乕僼僩僢僾僉乕儃乕僪傪嵦梡丅儕乕僼僩僢僾僉乕儃乕僪偼丄巜偺堷偭偐偐傝傪尭傜偡岠壥偑偁傞丅 儗僢僣僲乕僩SX僔儕乕僘偱偼丄僉乕儃乕僪偑姰慡偵挿曽宍偵側偭偰偄偨偑丄儗僢僣僲乕SZ5偱偼丄塃壓偺僇乕僜儖僉乕偑1抜壓偵攝抲偝傟偰偍傝丄彮偟庤慜偵弌偭挘傞宍偲側偭偰偄傞偨傔丄僇乕僜儖憖嶌帪偺儈僗僞僀僾傪尭傜偣傞丅 塃懁偺乽傊乿傗乽\乿僉乕偺墶暆偑懡彮嫹偔側偭偰偄傞偙偲偲丄乽敿妏/慡妏乿僉乕偑嵟忋抜偵攝抲偝傟偰偄傞偙偲偑傗傗婥偵側傞偑丄偙偺僒僀僘偺儌僶僀儖僲乕僩PC偲偟偰偼傛偔偱偒偨僉乕儃乕僪偱偁傞丅 億僀儞僥傿儞僌僨僶僀僗偼丄墌宍偺儂僀乕儖僷僢僪傪嵦梡丅嵍塃偺僋儕僢僋儃僞儞傕撈棫偟偰偍傝丄憖嶌惈偼椙岲偩 儗僢僣僲乕僩SX僔儕乕僘偱偼丄USB 3.0亊2偲USB 2.0丄HDMI弌椡丄Gigabit Ethernet丄儈僯D-Sub15僺儞丄SD僇乕僪僗儘僢僩側偳偑梡堄偝傟偰偄偨偑丄SZ5偱偼3婎偺USB億乕僩偑慡偰USB 3.0懳墳偵嫮壔偝傟偰偄傞丅 Ultrabook傗2-in-1 PC偱偼丄敄宆壔傪廳帇偟偰僐僱僋僞偺岤傒偑戝偒偄GigabitEthernet傗 儈僯D-Sub15僺儞偑徣棯偝傟偰偄傞偙偲偑懡偄偑丄價僕僱僗儌僶僀儖偲偟偰偺妶梡傪峫偊傞偲丄幮撪傗儂僥儖偺桳慄LAN偵愙懕偟偨傝丄儈僯D-Sub15僺儞(傾僫儘僌RGB弌椡)偵偟偐懳墳偟偰偄側偄僾儘僕僃僋僞偵愙懕偡傞側偳丄Gigabit Ethernet傗儈僯D-Sub15僺儞偑栶棫偮応柺傕懡偄丅 丂USB 3.0億乕僩偺偆偪偺1婎偼丄揹尮僆僼偱傕媼揹偑壜擻側巇條偵側偭偰偍傝丄USB宱桼偱 僗儅乕僩僼僅儞傗僨僕僞儖僇儊儔側偳傪廩揹偡傞嵺偵曋棙偩丅 丂儚僀儎儗僗婡擻偲偟偰偼丄IEEE 802.11a/b/g/n/ac弨嫆偺柍慄LAN婡擻偲Bluetooth4.1傪 僒億乕僩偟偰偄傞丅SD僇乕僪僗儘僢僩偼丄UHS-I/II偺崅懍揮憲偵懳墳偟偨傕偺偩丅 儗僢僣僲乕僩僔儕乕僘偼丄僶僢僥儕嬱摦帪娫偑挿偄偙偲偱傕掕昡偑偁傞丅AC傾僟僾僞偼65W巇條偱僐儞僷僋僩偱寉偔丄実懷惈偼椙岲偩丅僶僢僥儕乕僷僢僋(S)偼丄4僙儖丂7.2V/47Wh巇條 僶僢僥儕乕廳検偼幚應偱222g丅AC傾僟僾僞偼16V弌椡65W巇條丄AC傾僟僾僞偺廳検264g 丂儌僶僀儖僲乕僩PC偲偟偰傛傝崅偄師尦偵摓払 儗僢僣僲乕僩SZ5偼丄偙傟傑偱僷僫僜僯僢僋偑攟偭偰偒偨媄弍偺廤戝惉偱偁傝丄廬棃偐傜廳検傪栺2妱傕寉尭偡傞側偳丄儌僶僀儖僲乕僩PC偲偟偰傛傝崅偄師尦偵摓払偟偨惢昳偱偁傞丅 丂壙奿偑崅傔側偙偲偩偗偑庛揰偩偑丄実懷惈傗寴楽惈丄僶僢僥儕嬱摦帪娫偺慡偰傪崅偄儗儀儖偱僋儕傾偟偨丄姰惉搙偺崅偄惢昳偱偁傝丄寉偔偰忎晇偱僶僢僥儕偑挿帩偪偡傞儌僶僀儖僲乕僩PC偑梸偟偄偲偄偆丄朲偟偄價僕僱僗儅儞偵偼摿偵偍姪傔偟偨偄惢昳偩丅 |

俀侽俀侽擭10寧侾侽擔乮搚乯

僲乕僩僷僜僐儞偑偝傜偵寉偔側偭偨棟桼偼丠

| 丂儗僢僣僲乕僩傪偼偠傔丄奺幮偺僲乕僩僷僜僐儞偑偝傜偵寉偔側傝丄DVD僪儔僀僽撪憻偱傕侾倠倗傪愗傞彜昳偑弌夞偭偰偄傞丅偦偺棟桼偼丄撪憼偡傞奺晹昳偑偝傜偵寉敄抁彫偵側傝丄偦偺寢壥丄僷僜僐儞偺寉検壔傕壜擻偵側偭偨丅 丂 丂偦偺撪丄戝偒側梫慺偲偟偰嫇偘傜傟傞晹昳偼丄HDD丅 墌斦乮僨傿僗僋乯傪儌乕僞偱7000夞揮/暘掱搙夞偟偰丄僨乕僞傪婰榐丒嵞惗偟偨丅乮壓偺幨恀乯   偙傟偑丄SSD偵曄傢傝丄夞揮晹暘偑側偔側傝丄儌乕僞偑晄梫偵側偭偨丅 僨乕僞偺婰榐嵞惗偺崅懍壔偲摨帪偵寉検壔傪壥偨偟偨丅  儊儌儕乕IC偑崅壙偩偭偨偺偱丄摉弶偼HDD偲暪梡偟偰偒偨偑丄嵟嬤丄儊儌儕乕偑埨偔側傝SSD偑庡棳偵側偭偨丅偙傟傜偺HDD偲SSD偼丄2.5僀儞僠僞僀僾偲尵傢傟傞奜宍悺朄偵摑堦偝傟偰偄偨偺偱丄HDD偐傜SSD偵梕堈偵姺憰偡傞偙偲偑偱偒偨丅  堦斣怴偟偄SSD偲偟偰惗傑傟偨偺偑塃偺幨恀偺傕偺丅 堦栚偩偗偱偼丄廬棃偺儊儌儕乕偲摨條側宍忬偱丄怴婯奿昳偱偁傞婎斅曽幃偵側偭偨偙偲偱丄SSG偺奜憰傪徣棯偟偰丄婎斅傓偒弌偟偺宍偲側偭偨丅 丂丂幨恀偼丂M2 2280丂俆侽侽GB昳 偙傟偵傛傝丄崅懍壔丒彫宆敄宆壔丒奜娤偺晹嵽偑晄梫偵側傝寉検壔偵戝偒偔峷專偟偨丅 敿摫懱偼棷傑傞偲偙傠傪抦傜偢偵恑壔偟懕偗偰偄傞丅 俆侽侽GB傗侾TB昳傕埨偔庤偵擖傞帪戙偵側偭偨丅 崱屻偝傜偵丄恑壔偑懕偔丅 |

俀侽俀侽擭俉寧俀俀擔乮搚乯

僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偑撍擛丂僔儍僢僩僟僂儞両丂

暅妶寑

| 丂懌妡偗俁擭丄巊偭偰偄傞僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偑丄巊梡拞偵撍擛僔儍僢僩僟僂儞偟偨丅偦偺悢暘慜偐傜僾儔僗僠僢僋偑徟偘傞廘偄偑偟丄僉乕偺斀墳乮摦嶌乯懍搙偑抶偔側傝丄壗偐偍偐偟偄側丠 偲巚偄側偑傜巊偭偰偄偨丅 丂 丂撍慠丄僼傽儞儌乕僞偺夞揮壒乮晽愗傝壒乯偑偟側偔側傝丄僔儍僢僩僟僂儞偟偰偟傑偭偨丅偙傟偼揹尮偑惱偐傟偨偺偐丠 偲巚偄丄屻晹抂巕偺俙俠僐乕僪傪傑偢敳偒丄US俛傗俴俙俶傗俫俢俵俬傗俵俁僾儔僌摍偺愙懕僐乕僪椶傪奜偟丄僷僜僐儞偺鉃懱偺懁柺僇僶乕傪奜偟偨丅 丂埬偺掕丄CPU偺僋乕儕儞僌僼傽儞儌乕僞乕偑從偗徟偘偰丄幉庴偗晹傪巟偊偰偄傞庽帀偑梟偗偰姰慡偵僼傽儞偑屌拝偟丄儌乕僞偼儘僢僋忬懺偵側偭偰偄偨丅儌乕僞乕偺夞揮惂屼夞楬偺僾儕儞僩婎斅傕從偗偰偄偨丅乮2枃栚偺幨恀乯

偙偺傛偆側僩儔僽儖偼弶傔偰宱尡偟偨丅偙偺僋乕儕儞僌僼傽儞儌乕僞偼擔杮揹嶻乮NIDEC乯惢偺傕偺丅 掕奿丗DC12V丄0.2A    僋乕儕儞僌僼傽儞傪儅僓乕儃乕僪偐傜庢傝奜偟偨丅 僋乕儕儞僌僼傽儞傪儅僓乕儃乕僪偐傜庢傝奜偟偨丅僼傽儞偼屌拝偟偰夞傜側偄丅 幉偑僘儗偰偟傑偭偰偄傞丅 丂僼傽儞傪奜偡偲丄儌乕僞偺僐僀儖偑從懝偟偰偄偨丅 偦偺棟桼偼丄儌乕僞惂屼婎斅偺晹昳偑丄壗偐偺尨場偱夡傟丄僔儑乕僩偟丄夁揹棳偑僐僀儖傗夞楬偵棳傟偰從偗偮偄偨傜偟偄丅 丂偦傟偱丄僾儔僗僠僢僋偑徟偘傞廘偄偑偟偰偄偨偙偲偑暘偐偭偨丅 丂偙偆側傟偽丄僋乕儕儞僌僼傽儞傪庢傝姺偊傞偟偐庤偼側偄丅偦偙偱丄Yahoo僆乕僋僔儑儞傪扵偟偨丅 丂慡偔摨偠傕偺(拞屆乯偑丄憲椏崬傒偱1200墌偱弌昳偝傟偰偄偨偺偱丄偡偖偵棊嶥偟丄梻擔擖庤偟偨丅 嵍偺幨恀偼丄儅僓乕儃乕僪偐傜僋乕儕儞僌僼傽儞傪庢傝奜偟偨忬懺丅 偳偆傗傜丄栚帇偱偼CPU偼戝忎晇偺傛偆偩両 偦偆偁偭偰傎偟偄両 偮偄偱偵丄儊儌儕乕僶僢僋傾僢僾揹抮乮儕僠儏僂儉儃僞儞揹抮傕岎姺偡傞乯 CPU偼intel i7-4770 3.4GHz亊2丂8僗儗僢僪 僾儘僙僗偼丄22値倣 丂僋乕儕儞僌僼傽儞偑憗偔庤偵擖偭偨偺偱丄懄庢晅丅 俠俹倀偺忋柺偵嬧儁乕僗僩傪揾偭偰丄偝傜偵僋乕儕儞僌僼傽儞偺摵斅偵傕摨條偵嬧儁乕僗僩傪揾傝丄4偮偺庢晅寠偵僼傽儞偺僞僽傪崌傢偣偰憓擖偟丄屌掕偡傞丅屻偼丄儌乕僞偐傜弌偰偄傞揹尮僐乕僪乮4杮乯傪儅僓乕儃乕僪偺抂巕偵憓擖偟偰姰椆丅 丂偙偺忬懺偱丄奺抂巕傪偮側偄偱摦嶌傪妋擣丄俷俲偩偭偨偺偱丄奜偟偰偄偨懁柺偺僇僶乕傪尦偳偍傝庢晅偗丄偡傋偰姰椆丅 巊偭偰偄傞偲丄偄傠傫側偙偲偑婲偒傞丅崱夞偺僩儔僽儖偼捒偟偄偐傕偟傟側偄丅 柍帠偵暅媽偱偒偨偺偱丄偦偺屻丄夣挷偵巊梡偟偰偄傞丅 |

俀侽俀侽擭俇寧俁擔乮悈乯

Winzip DriverUpdater 偼僀儞僗僩乕儖偟側偄偙偲両

乮晄梫側僜僼僩僂僃傾偱偡乯

| 丂僷僜僐儞傪巊偭偰偄傞偲丄偄傠傫側峀崘偑夋柺偵尰傟傑偡丅偦偺堦偮偵Winzip偑偁傝傑偡丅Winzip偼柍椏偺埑弅丒夝搥傾僾儕偱埲慜偐傜桳柤偱偡偑丄寢榑偼Windows10偱偼晄梫側傕偺偱偡丅 丂Winzip DriverUpdater偼丄Winzip幮偑塣塩偡傞傾僾儕偱丄Windows偲柤慜偑帡偰偄傑偡偺偱丄偮偄Microsoft 偺僜僼僩僂僃傾偐巚偄崬傒丄埨堈偵僀儞僗僩乕儖偟偰偟傑偄傑偡丅 偙傟偑晐偄偲偙傠偱偡丅 偙傟偼丄Microsoft幮偺傾僾儕偱偼偁傝傑偣傫丅 丂Winzip DriverUpdater偼丄僪儔僀僶乕偺嵟怴僶乕僕儑儞偵峏怴傪閤傝乮偐偨傝乯丄晄梫側傾僪僂僃傾乮拲侾乯傪僟僂儞儘乕僪偝偣傞柪榝僜僼僩偱偡丅 丂偙傟偼僂傿乕儖僗偱偼偁傝傑偣傫偑丄儅儖僂僃傾乮拲俀乯偺堦庬偱丄僀儞僗僩乕儖偟傑偡偲丄僷僜僐儞撪偵忢挀偟傑偡偺偱丄僷僜僐儞偺摦嶌偑抶偔側偭偨傝晄梫側寈崘傪昿斏偵昞帵偟丄偆偭偲偆偟偄偩偗偱側偔丄僷僜僐儞偑偁偨偐傕婋尟偵偝傜偝傟偰偄傞傛偆嫼偐偟偰偒傑偡丅 丂弶傔偼柍椏偲偄偆昞帵偱偡偑丄偝傜偵崅搙側僜僼僩偵桿摫偟丄崌堄偡傞偲桳椏偵側傞偲偄偆偙偺庬偺傾僾儕偺忢搮庤抜偱偡丅 丂巊梡拞偺僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偵丄偮偄僋儕僢僋偟偰僀儞僗僩乕儖偟偰偟傑偄傑偟偨丅 偦偺屻丄偟偽偟偽Winzip偺昞帵偑尰傟丄偍偐偟偄偲姶偠傑偟偨偺偱丄傾僾儕傪嶍彍偟丄C僪儔僀僽偺Program file撪偵巆偭偰偄偨Winzip僼僅儖僟乕傕嶍彍偟傑偟偨丅 丂偦偺寢壥丄夋柺偺暥帤傗宺慄偑偵偠傫偩傛偆側昞帵偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅 丂Winzip DriverUpdater偼姰慡偵嶍彍偟傑偟偨偑丄傾僾儕偺攋曅傒偨偄側傕偺丠偑巆傝丄埆偝傪偟偰偄傞傛偆偱偡丅攋曅偱偡偐傜嶍彍偺偟傛偆偑偁傝傑偣傫丅偙傟偼崲偭偨両 丂偦偙偱丄僐儞僩儘乕儖僷僱儖偺亀夞暅亁傪巚偄晅偒丄婲摦偟丄乽尦偵栠偡乿嶌嬈傪偟傑偟偨偲偙傠丄埲慜偺偒傟偄側夝憸搙偵栠傝傑偟偨丅 丂傗偭偲丄堦審棊拝偟傑偟偨偺偱丄宱夁偺曬崘偟傑偡丅偁偺庤丄偙偺庤偱晄梫側傾僾儕傪僀儞僗僩乕儖偝偣傞峀崘偑昞帵偝傟傑偡偑丄奐偐側偄偙偲偑堦斣埨慡埨怱偱偡丅 丂 丂廫暘拲堄偟偰偔偩偝偄両 丂乮拲侾乯傾僪僂僃傾丟峀崘傪栚揑偲偟偨捠忢偼柍椏僜僼僩僂僃傾 丂 乮拲2乯儅儖僂僃傾丟晄惓偐偮桳奞側摦嶌傪偝偣傞堄恾偱嶌惉偝傟偨埆堄偁傞僜僼僩僂僃傾 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僐儞僺儏乕僞僂傿乕儖僗傗儚乕儉偑娷傑傟傞丅 |

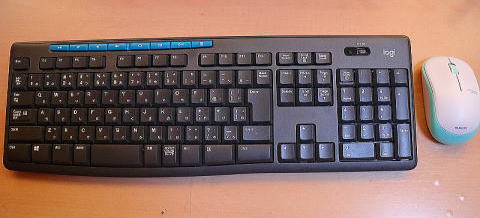

俀侽俀侽擭侾寧俁侽擔乮栘乯

儚僀儎儗僗僉乕儃乕僪偲儅僂僗偼曋棙偱偡両

| 丂恎偺夞傝偺彜昳偑儚僀儎儗僗偵側傝丄僐乕僪偑側偔側傝丄偡偭偒傝偲偟偰巊偄傗偡偔側傝傑偟偨丅 崱傑偱丄FAX揹榖婡偼庴榖婍偑杮懱偲僐乕僪偱偮側偑偭偰偄傑偟偨偑丄崱巊偭偰偄傞揹榖婡偼僐乕僪儗僗偱偮側偑傝傑偡偺偱丄榖偟側偑傜幒撪傪堏摦偱偒傑偡丅埲慜偺僐乕僪儗僗揹榖婡偼傾僫儘僌曄挷曽幃偱偟偨偺偱丄庴怣婡偑偁傟偽懠恖偺榖傪娙扨偵搻挳偑偱偒傑偟偨丅揹攇朄偱偼丄懠幮偺捠怣傪朤庴偡傞乮暦偔乯偙偲丄偦偺傕偺偼堘朄偱偼偁傝傑偣傫丅偦偺懠幰偺捠怣傪朤庴偟愞梡偡傟偽堘朄峴堊偵側傝敱偣傜傟傑偡丅 丂 丂傾僫儘僌儚僀儎儗僗揹榖婡偼偦偆偄偆庛揰傪帩偭偰偄傑偟偨偑丄嵟嬤偺僐乕僪儗僗FAX揹榖婡偼慡偰僨僕僞儖捠怣曽幃偱偡偺偱丄揹攇傪庴怣偟偰傕丄亀僓乕亁偲偄偆僲僀僘偑暦偙偊傞偩偗偱丄榖偺撪梕偼慡偔暦偙偊傑偣傫丅僨僕僞儖曽幃偺応崌偼丄憲怣懁偲庴怣懁偑屳偄偵寛傔偰偄傞曄挷曽幃偵傄偭偨傝崌傢側偗傟偽丄尦偺怣崋偑摼傜傟側偄偙偲偵側傝傑偡偺偱丄懠幮偺捠榖傪搻挳偡傞偙偲偼晄壜擻偱偡丅 丂 丂偙偺僨僕僞儖捠怣偑娙扨偵偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偦傟偼旕忢偵崅偄廃攇悢傪巊偭偰旝庛側揹攇偱捠怣偡傞WiFi偑晛媦偟弌偟偨偐傜偱偡丅敿摫懱偺恑壔偱埨偄僠僢僾乮LSI)偑嫙媼偝傟丄偦傟傪巊偆偙偲偱偄傠傫側彜昳偑儚僀儎儗僗偵側傝傑偟偨丅 丂 丂儐僯僋儘偱彜昳傪攦偄巟暐偄偼丄儃僢僋僗偺拞偵彜昳傪擖傟傞偩偗偱丄IC僠僢僾偐傜抣抜傗昳柤側偄傠傫側巇條傪撉傒庢傝丄僇乕僪傗僗儅儂側偳偱寛嵪偱偒傞僔僗僥儉傪摫擖偟偰偄傑偡丅 丂偙傟傕丄儚僀儎儗僗媄弍傪巊偭偨寛嵪僔僗僥儉偱偡丅 丂崱傑偱僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼儚僀儎乕偑拝偄偨僉乕儃乕僪偲儅僂僗傪巊梡偟偰偒傑偟偨丅 儅僂僗偼婛偵儚僀儎儗僗儅僂僗偵曄偊偰巊偭偰偄傑偟偨丅僉乕儃乕僪偺愙揰偑彎傫偱偒偰丄擖椡儈僗偑憹偊傑偟偨偺偱丄攦偄懼偊傪偟傑偟偨丅 丂傾儅僝儞偱挷傋傞偲丄儚僀儎儗僗僉乕儃乕僪偑埨偔側傝丄俀侽侽侽墌埲壓偱曄偊傞偙偲傪抦傝丄偝偭偦偔拲暥偟傑偟偨丅崱夞偼儅僂僗偲偺僙僢僩彜昳偱偟偨丅 丂巊梡拞偺儘僕僋乕儖丂MK275丂儚僀儎儗僗僉乕儃乕僪偲丄儚僀儎儗僗儅僂僗偺僙僢僩昳 丂Amazon 丂俀俆俉俋墌 丂揹抮庻柦丂儅僂僗丟嵟戝侾俀偐寧丄僉乕儃乕僪;嵟戝俀係偐寧 丂揹攇摓払嫍棧丟嵟戝侾侽倣 丂  丂婘忋偺幨恀 丂  丂儚僀儎儗僗僉乕儃乕僪偲丄儚僀儎儗僗儅僂僗 丂  丂僉乕儃乕僪偺揹尮僗僀僢僠乮塃抂晅嬤乯偲儅僂僗乮棤柺偵僗僀僢僠偁傝 丂儚僀儎儗僗彜昳偼昁偢揹抮偑昁梫偱丄晛捠偼扨嶰偐丄扨巐姡揹抮傪巊梡偟傑偡丅 偙偺揹抮偺庻柦偑偳偺偔傜偄偐傪抦偭偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅僥儗價偺儕儌僐儞傕姡揹抮偱摦嶌偟傑偡偑丄庻柦偼堦擭埲忋帩偮偲巚偄傑偡丅僥儗價儕儌僐儞偼儃僞儞傪墴偡偲僨僕僞儖怣崋偑揹攇偱偼側偔愒奜慄乮岝乯偑敪偣傜傟丄偦傟傪僥儗價懁偱庴怣偟偰僠儍儞僱儖傗壒検傪巜帵偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅 丂儚僀儎儗僗僉乕儃乕僪偼僉乕傪墴偡偙偲偱WiFi揹攇傪敪怣偟丄庴怣懁偼僷僜僐儞偺USB抂巕偵彫偝側庴怣婍傪嵎偟崬傫偱巊梡偟傑偡丅 丂憲怣懁偱偁傞僉乕儃乕僪偺棤僽僞傪嬻偗偰丄偦偙偵扨嶰姡揹抮俀屄傪憓擖偟傑偡丅 偙偺揹抮偺庻柦偼僗僀僢僠傪擖傟偭傁側偟偱巊偆偲丄俀偐寧掱搙偟偐帩偪傑偣傫偑丄昞柺偵揹尮ON/OFF僗僀僢僠偑偮偄偰偄傑偡偺偱丄巊梡帪偵僗僀僢僠傪ON偟偰丄巊傢側偄偲偒偼OFF偵偙傑傔偵愗傝懼偊傞偲丄堦擭偖傜偄偼帩偮偲巚偄傑偡丅乮偙傟偼姶憐偱偡乯 丂偄偢傟偵偟偰傕丄斚傢偟偄僐乕僪偑側偄偺偱婘忋偳偙偱傕巊偊傑偡偟丄儅僂僗傕僐乕僪儗僗偱偡偐傜帺桼帺嵼偵巊梡偱偒傑偡偺偱丄戝曄巊偄彑庤偑椙偔側傝傑偟偨丅 偛嶲峫傑偱丅 |

俀侽俀侽擭侾寧俀俋擔乮悈乯

僷僜僐儞偑棫偪忋偑傜側偄両丂僩儔僽儖敪惗

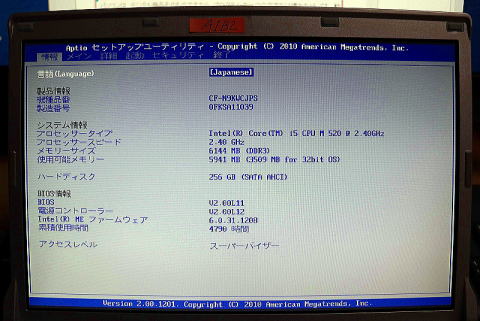

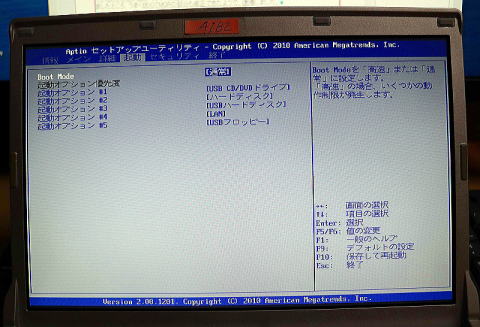

| 乽侾寧峴偔乿偲尵傢傟傞傛偆偵丄惓寧偑棃偨偲巚偭偰偄傞撪偵丄傕偆侾寧傕枛偵側傝傑偟偨丅杮摉偵帪偺宱偮偺偑憗偔姶偠傞嶐崱偱偡丅 丂偝偰丄巹偺恎偺夞傝偵偼丄僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞乮帺嶌慻棫昳乯偲丄Panasonic 儗僢僣僲乕僩偑係戜傕偁傝傑偡丅偳偆偟偰偙傫側偵憹偊偨偺偐丄摿偵棟桼偼偁傝傑偣傫偑丄Yahoo僆乕僋僔儑儞偱庤偛傠側傕偺偑弌昳偝傟傞偲丄庤傪弌偟偰偟傑偭偨偨傔偱偡丅僲乕偲偼慡偰拞屆昳偱偡丅 丂 丂僷僜僐儞偲偺偐偐傢傝偼丄崱偐傜俁侽擭嬤偔慜偐傜巒傑偭偰偄傑偡丅偦偺崰偼尰嵼偺僷僜僐儞偺傛偆偵丄巊偄傗偡偄傕偺偱偼側偔丄堦晹偺儅僯傾偑帺暘偱僜僼僩傪慻傫偱丄僎乕儉側偳偺巊偭偰偄傑偟偨丅偙偙傪僋儕僢僋偟偰丄2019擭3寧19擔偺婰帠傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅 丂DOS/V偑彜昳壔偝傟丄偦偺屻丄Windows偑摫擖偝傟傑偟偨丅 偙偺Windows偼儅僀僋儘僜僼僩偑奐敪偟偨OS乮僆儁儗乕僔儑儞僜僼僩乯偲尵傢傟傞婎杮僜僼僩偱丄侾俋俉俆擭偵摫擖偑巒傑傝丄師乆偲僶乕僕儑儞傾僢僾傪孞傝曉偟丄師戞偵晛捠偺恖傕巊偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅 丂Windows偼丄Windows3.0乣3.1丄95丄98丄2000丄Me丄偦偟偰旕忢偵埨掕偟偰摦嶌偟丄巊偄傗偡偔側偭偨WindowsXP偲側傝丄偙偺崰偐傜婇嬈偺怑応偵傕僷僜僐儞偑晛媦偟丄壠掚偵傕擖傝傑偟偨丅 丂偝傜偵丄WindowsVISTA丄俈丄8丄8.1丄偦偟偰尰嵼偺Windows10偲側傝傑偟偨丅Windows偺楌巎偱戝僸僢僩偟偨僶乕僕儑儞偼WindowsXP偲Windows7偱偡丅 丂枹偩偵Windows7偼戲嶳巊傢傟偰偄傑偡丅偙偺僜僼僩乮OS)偼戝曄僔儞僾儖偵偱偒偰偄傑偡偺偱丄僷僜僐儞偺僴乕僪偵梋寁側晧扴傪偐偗偢偵摦嶌偟傑偡丅 丂僜僼僩偺恑壔偲摨帪偵丄僴乕僪偺CPU乮僷僜僐儞偺拞悤丟拞墰墘嶼慺巕乯丄儊儌儕乕丄僴乕僪僨傿僗僋丄SSD丄USB儊儌儕乕側偳敿摫懱偺恑壔偵楢傟偰丄傕偺偡偛偄惃偄偱恑壔偟偰偒傑偟偨丅 丂僜僼僩偲僴乕僪偼幵偺椉椫偺傛偆側娭學偱丄椉幰偺憡忔岠壥偱丄僷僜僐儞偼抣抜偑壓偑傝偮偮丄惈擻偼慺惏傜偟偔椙偔側傝傑偟偨丅摨帪偵偪傚偭偲曌嫮偡傟偽丄扤偱傕妝偟偔巊偊傞彜昳偵側傝傑偟偨丅 丂偦偆偄偆戝偒側棳傟偺拞偱丄僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼帠柋強梡傗尋媶奐敪梡偲偟偰丄庡偵嬈柋梡丄崅惈擻傪栚巜偟偰彜昳壔偝傟傑偟偨丅 丂堦曽偱丄壠掚梡傗嬈柋梡億乕僞僽儖偲偟偰丄僲乕僩僷僜僐儞偑嶌傜傟傑偟偨丅 丂僲乕僩僷僜僐儞偼丄巊梡応強偑尷掕偝傟側偄偺偱丄塩嬈儅儞偑偐偽傫偵擖傟偰帩偪塣傇傛偆偵側傝丄寉検丄敄宆丄婃忎丄挿帪娫僶僢僥儕乕摦嶌側偳偺梫審傪枮偨偟偨彜昳偑傛偔攧傟傑偟偨丅 丂偦偺戙昞揑側僲乕僩僷僜僐儞偑Panasonic丂Let'sNOTE乮儗僢僣僲乕僩乯偱偡丅 丂抣抜偼10悢枩墌偐傜30枩墌偵嬤偄崅壙側傕偺偱偡偑丄忋婰偺億乕僞僽儖巊梡傪峫偊傑偡偲丄嬈柋梡偲偟偰偼怣棅惈偑崅偔丄崱傕傛偔攧傟偰偄傑偡丅 丂僲乕僩僷僜僐儞傕丄壠掚偱巊梡偡傞傕偺偼15僀儞僠掱搙偺塼徎夋柺偑拝偄偨彜昳偑攧傟偰偄傑偡丅偙偪傜偼戜榩傗拞崙惢偺彜昳偑偨偔偝傫弌夞偭偰偄傑偡丅 丂 丂慜抲偒偑挿偔側傝傑偟偨偑丄庤帩偪偺僲乕僩僽僢僋僷僜僐儞偼慡偰儗僢僣僲乕僩偱偡丅 丂儗僢僣僲乕僩 CF-N9丄CF-SX2丄CF-AX2丄CF-MX3 偺4戜偱偡丅偦傟偧傟偵摿挜偑偁傝傑偡丅 堦斣屆偄偺偑丄CF-N9偱丄偙傟偼DVD/CD岝僪儔僀僽偑拝偄偰偄傑偣傫丅 慡偰偺僷僜僐儞偼丄OSwoWindows7偐傜Windows10偵僶乕僕儑儞傾僢僾偟丄巊梡拞偱偡丅 丂偙偺CF亅N9偑崱傑偱宱尡偺側偄僩儔僽儖偵憳嬾偟偰偟傑偄傑偟偨丅 丂僩儔僽儖徢忬偼丄揹尮僗僀僢僠傪ON偟偰丄悢昩屻偵崟夋柺偵亀BOOTMGR is missing.丂Press Ctrl+Alt+Del to restart亁偲偄偆昞帵偑弌傑偡丅偦偙偱亀Ctrl+Alt+Del亁僉乕傪墴偡偲丄嵞婲摦偡傞偺偱偡偑丄嵞婲摦偟偰傕傑偨丄摨偠昞帵偑弌傑偡丅梫偼偦偙偐傜僾儘僌儔儉偑恑傑側偄偺偱偡丅 丂偦偙偱丄僱僢僩偱亀BOOTMGR 亁傪挷傋傞偲丄壓婰偺傛偆側愢柧暥偑宖嵹偝傟偰偄傑偡丅 丂堦斣弶傔偵撉傒崬傑側偗傟偽側傜側偄僼傽僀儖偺撉傒崬傒偵幐攕偟偰偄傞偐傜偱偡丅 寢峔怺崗側Windows偺僄儔乕偱偡偑丄偙偆側偭偰偟傑偭偨尨場偵怱摉偨傝偑偁傞応崌偼丄偡傫側傝暅媽偱偒傞偼偢偱偡丅 乽BOOTMGR乿偲偼壗偐 乽BOOTMGR乿偼丄乽Windows Vista乿埲崀偱梡偄傜傟傞傛偆偵側偭偨僽乕僩儘乕僟偱偡丅 婲摦僨傿僗僋偵偍偄偰嵟弶偵撉傒崬傑傟傞僼傽僀儖偱丄Windows偺僔僗僥儉偵傛偭偰婲摦偡傞僷乕僥傿僔儑儞偵偼昁梫晄壜寚側僼傽僀儖偱偡丅 乽Windows XP乿埲慜偺NT宯OS偺僽乕僩儘乕僟偼丄乽NTLDR乿偱偟偨丅 偮傑傝丄偐偮偰偼乽NTLDR is missing乿偲昞帵偝傟偰偄偨僄儔乕偑丄乽BOOTMGR is missing乿偵曄傢偭偨偩偗偱丄僄儔乕偺撪梕帺懱偼摨偠傛偆側傕偺偱偡丅 乽Windows Vista乿埲崀丄僷乕僥傿僔儑儞偺峔惉傗婲摦偺巇曽偑丄偦傟傑偱偺Windows偲偼戝偒偔曄傢偭偰偒傑偟偨丅 乽Windows 7乿偵側偭偰丄傾僋僥傿僽僷乕僥傿僔儑儞乮婲摦帪偵撉傒崬傑傟傞僷乕僥傿僔儑儞乯偲丄 OS杮懱偺僀儞僗僩乕儖偝傟偨僷乕僥傿僔儑儞乮偮傑傝乽C僪儔僀僽乿乯偑暘棧偝傟傑偟偨丅 乽Windows 7乿偑僾儕僀儞僗僩乕儖偝傟偨僷僜僐儞偱偼丄偄傠傫側僷乕僥傿僔儑儞偐傜婲摦偡傞昁梫惈偐傜丄乽C僪儔僀僽乿傗儕僇僶儕椞堟偵傕乽BOOTMGR乿偑偁偭偨傝偟傑偡丅 丂偱傕丄乽Windows 7乿傪僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偡傞偲丄乽C僪儔僀僽乿偵偼乽BOOTMGR乿偑側偐偭偨傝偡傞偺偱偡丅 丂峏偵愢柧暥偼懕偔偺偱偡偑丄愱栧揑側撪梕偵側傞偲丄尵梩偺堄枴偡傜暘偐傝傑偣傫丅偟偐偟丄撉傒懕偗傞偲寢嬊丄偙偺尰徾傪捈偡偵偼丄愱梡偺僾儘僌儔儉傪乬桳椏乭偱僟僂儞儘乕僪偟偰懳嶔偡傞偟偐側偄傛両偲偄偆寢榑偱偟偨丅 偙偺懳嶔僜僼僩偼丄5000墌傎偳偟傑偡偺偱丄拞屆僷僜僐儞偺廋棟偵嬥傪偐偗偨偔側偄偺偱丄偟偽傜偔峫偊傑偟偨丅偙偺懳張偼巭傔傞偙偲偵偟傑偟偨丅 丂梫偼丄僷僜僐儞傪棫偪忋偘傞嵺偵丄堦斣弶傔偵撉傒崬傑傟傞僜僼僩偱偁傞BIOS乮僶僀僆僗乯偲偄偆僾儘僌儔儉傪娗棟偟偰偄傞偺偑丄偙偺BOOTMGR乮僽乕僩偺儅僱乕僕儍乯偲偄偆僜僼僩偱偡丅 偙傟偑壗傜偐偺棟桼偱徚嫀傑偨偼嶍彍偝傟偨偐夡傟偨偙偲偵傛傝丄僩儔僽偭偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅 丂傑偢丄BIOS偺愝掕偑尰忬偳偆側偭偰偄傞偐傪妋擣偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅 BIOS偼晛抜丄尒傞偙偲偑側偄僾儘僌儔儉偱偡偑丄僷僜僐儞偺揹尮傪ON偟偰丄偡偖偵F2偐丄F8偐丄F12側偳偺僉乕傪墴偡偲丄BIOS夋柺偑棫偪忋偑傝傑偡丅偳偺僉乕傪墴偣偽偄偄偐偼丄儊乕僇偵傛傝曄傢傝傑偡偺偱丄庢埖愢柧彂偐僱僢僩偱挷傋偰偔偩偝偄丅 丂CF-N9偺BIOS夋柺偼壓偺幨恀偱偡丅儁乕僕傪愗傝懼偊偰備偗偽丄婲摦儁乕僕偑偁傝傑偡丅 壓偺幨恀偑婲摦夋柺偱偡丅 偙偙偱偼丄BOOT Mode偑慖戰偱偒丄揹尮傪擖傟偨帪乮婲摦帪乯偵丄偳偺婰壇慺巕乮僨僶僀僗乯偐傜丄棫偪忋偘僾儘僌儔儉傪撉傒崬傓偐丄偦偺弴埵傪愝掕偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 晛捠偼僴乕僪僨傿僗僋乮HDD)傗SSD偑堦斣忋偵巜掕偟傑偡丅偦偺懠丄弴偵岝僨傿僗僋僪儔僀僽傗USB儊儌儕乕側偳傪巜掕偟傑偡丅擇斣埲崀偼摿偵壗傪巜掕偟偰傕栤戣偼側偄偲巚偄傑偡丅   丂USB儊儌儕乕偺拞偵棫偪忋偘僾儘僌儔儉偑擖偭偰偄傞応崌偼丄偙傟傪堦斣忋偵堏摦偟傑偡丅 丂偙偙傑偱偼丄崱傑偱偺宱尡偐傜暘偐偭偰偄傑偡偺偱丄偦偺妋擣傪偟傑偟偨偑帯傝傑偣傫丅Windows偑棫偪忋偑傜側偗傟偽丄慡偔僷僜僐儞偼巊偄暔偵側傝傑偣傫偺偱丄偍憼擖傝偝偣傛偆偐偲巚偄傑偟偨偑丄傆偲丄埲慜丄Windouws7偺帪丄儕僇僶儕乕僜僼僩傪CD-R偵從偄偰曐懚偟偰偄傞偙偲傪巚偄弌偟丄BOOT弴埵傪USB丂CD/DVD僪儔僀僽傪愭摢偵愝掕偟偰丄偦偺CD-R傪撉傒崬傑偣傑偟偨偲偙傠丄偆傑偔BOOTMGR偺廋暅偵惉岟偱偒偨傛偆偱丄柍帠偵暅婣偟傑偟偨丅 丂僷僜僐儞偼丄僨僕僞儖彜昳偦偺傕偺偱偡偐傜丄僾儘僌儔儉偺堦偮偺暥帤偩偗堘偭偨傝丄夡傟偨傝偟偰傕摦偐側偔側傝傑偡丅偦偆偄偆栵夘幰偱偡偑丄堦搙惓忢偵摦偗偽丄偦偺屻偼惓忢偵摦嶌偡傞偲偄偆惗恀柺栚側彜昳偱傕偁傝傑偡丅偙傟偱戝忎晇偱偡丅 丂崱夞偼丄亀傕偆偙偺儗僢僣僲乕僩 CF-N9偼丄偦傠偦傠攑婞張暘偐側丠亁偲巚偄傑偟偨偑丄暅妶偟偨偲偄偆婐偟偄榖偱偟偨丅 丂奆條偺壗偐偺偛嶲峫偵側傟偽偆傟偟偄偱偡丅 |

俀侽侾俋擭俈寧係擔乮栘乯

僟僀僜乕偺俁侽侽墌柍慄儅僂僗偼巊偄暔偵側傞偐丠

僄儗僐儉偺柍慄儅僂僗偲偺斾妑

| 丂懠偺攦偄暔偺偮偄偱偵丄傇傜偭偲擖偭偨僟僀僜乕偺扞偵丄俁侽侽墌偺儚僀儎儗僗儅僂僗偑傇傜壓偑偭偰偄偨偺偱丄堦偮攦偭偰婣偭偨丅 丂愭擔丄僄儗僐儉偺儚僀儎儗僗儅僂僗傪攦偭偰巊偭偰偄傞偑丄偙傟偼戝曄挷巕偑椙偄丅偝偡偑僄儗僐儉惢偱丄儓僪僶僔傗傾儅僝儞偱侾侽侽侽墌掱搙偱斕攧偝傟偰偄傞丅 丂偙偺僄儗僐儉惢儅僂僗偵懳偟丄崱擔僟僀僜乕偱攦偭偨儚僀儎儗僗儅僂僗偼丄壗偲俁侽侽墌乮惻敳偒乯偺寖埨儌僲丅僟儊傕偲偱丄堦偮帋偟偰傒傛偆偲攦偭偰婣偭偨丅 丂彜昳偺弌棃塰偊乮奜娤乯偼摿偵婥偵側傞揰傕側偔丄拞崙偺儌僲偯偔傝偑偩傫偩傫椙偔側偭偰偒偨偙偲傪幚姶偡傞丅懡暘丄壗廫擭傕慜偵擔杮偺壠揹儊乕僇偑儔僕僆傗僗僥儗僆傗僥儗價傪偨偔偝傫桝弌偟偰偒偨偑丄摉帪偼擔杮惢彜昳偼惓捈側偲偙傠丄昳幙偑偁傑傝椙偔側偐偭偨丅抣抜偩偗偼傾儊儕僇惢昳傛傝埨偐偭偨丅 丂偦偙偱丄擔杮惌晎乮捠嶻徣乯傗奺儊乕僇偑偁偺庤丄偙偺庤傪巊偭偰昳幙傪忋偘傞庢傝慻傒傪偟偰偒偨丅傾儊儕僇偵偼尩偟偄UL婯奿丄FCC婯奿偑偁傝丄儓乕儘僢僷偵偼奺崙偵撈帺偺埨慡婯奿傪惂掕偟偰偄偨丅僪僀僣偺DIN婯奿丄杒墷彅崙偵偼NEMCO,FINCO丄DEMCO 側偳偁偭偨偑丄偦傟偑悽奅婯奿偵摑堦偝傟偰丄ISO偑惗傑傟偨丅 丂傑偨昳幙娗棟庤朄偱偼丄傾儊儕僇偺僨儈儞僌攷巑偑採彞偟偨僨儈儞僌徿丄ZD妶摦丄QC妶摦丄TQC妶摦摍乆丄昳幙傪椙偔偡傞妶摦偲丄昳幙傪堐帩偡傞妶摦偲昳幙娗棟庤朄偑愜傝廳側偭偰堦惗寽柦偵庢傝慻傫偩偺傪妎偊偰偄傞丅 丂偦偺偍偐偘偱丄擔杮惢昳偼悽奅偱傕NO.1偺崅昳幙傪払惉偟偨丅 丂偦偆偄偆夁嫀偺庢傝慻傒傪傆偲巚偄弌偟丄拞崙偑偳傟偩偗偦偆偄偆昳幙偵懳偡傞巚偄傪帩偭偰庢傝慻傫偱偄傞偐偳偆偐偼暘偐傜側偄偑丄晄椙昳傪攧傞偲偡偖怣梡傪柍偔偡傞偺偱丄偦偙偼斕攧懁偺僟僀僜乕偑偟偭偐傝昳幙娗棟傪峴偄巜摫偟偰偄傞偼偢偩丅 丂墶摴偵堩傟偨偺偱尦偵栠傞丅 丂擇偮偺儅僂僗傪斾傋傞帒椏偲偟偰丄幨恀傪悢枃嶣偭偨偺偱傾僢僾偡傞丅  丂僟僀僜乕偺儅僂僗偼丄僨僓僀儞偼傑偢傑偢偱丄埇偭偨姶偠傕偟偭偔傝偒偰埆偔側偄丅 丂僟僀僜乕偺儅僂僗偼丄僨僓僀儞偼傑偢傑偢偱丄埇偭偨姶偠傕偟偭偔傝偒偰埆偔側偄丅丂偟偄偰尵偊偽丄僄儗僐儉偺曽偑彫惗偺巜偺挿偝偵偼丄傄偭偨傝僼傿僢僩偡傞姶偠偱丄僄儗僐儉偺曽偑儀僞乕丅 僟僀僜乕偺僷僢働乕僕傕幨恀偺偲偍傝丄偒傟偄偱壗偺栤戣傕側偄丅 丂僋儕傾僷僢働乕僕棤柺偺愢柧暥帤偑彫偝偔拵娽嬀傪巊傢側偄偲撉傒偯傜偄丅 丂杮懱偲USB儗僔乕僶偑擖偭偰偄傞丅 丂巊梡揹抮偼丄扨係偑俀杮乮揹抮偼暿攧傝乯   丂忋偺幨恀偺偲偍傝丄僟僀僜乕儅僂僗偼彫偝偔偰丄億僢僐儕偟偰偄偰偐傢偄偄丅丂 丂USB儗僔乕僶偺斾妑丟嵍偑僄儗僐儉丄塃偑僟僀僜乕偱椉幰偵桪楎偼側偄丅 丂  丂儅僂僗偺棤柺偺堘偄偼偳偆偐尒偰傒傛偆丅 丂儅僂僗偺棤柺偺堘偄偼偳偆偐尒偰傒傛偆丅丂傑偢丄揹抮偑扨嶰偑侾杮偐丄扨係偑俀杮偐偵堘偄偑偁傞丅 丂椉曽偲傕丄USB儗僔乕僶傪廂擺偡傞寠偑梡堄偝傟偰偄傞丅 巊梡偟偰傒偰丄椉幰偵晄枮偼姶偠側偄丅 堘偆偲偡傟偽丄僄儗僐儉偼揹抮偑扨嶰偑侾杮偱摦嶌偟丄偟偐傕揹抮偼俀擭敿傕帩偮偲偄偆徣揹椡愝寁偵側偭偰偄傞帠丅 愒奜慄傪巊偄丄徣揹椡偵揙偟偰偄傞丅 丂堦曽丄僟僀僜乕偺儅僂僗偼丄堦斒偺愒怓LED傪巊梡丅揹抮庻柦偼晄柧乮昞帵側偟乯丅 丂 丂椉曽偲傕巊傢側偄帪偼丄揹尮傪OFF偡傞僗僀僢僠偑棤偵晅偄偰偄傞丅 丂僟僀僜乕偼僄儗僐儉惢偺1/3偺抣抜 丂懡暘丄敿妟偱偼枹偩徴寕抣抜偱偼側偄偺偩傠偆丅僟僀僜乕偱攧傞偵偼丄1/3側傜偩傔傕偲偱傕攦偍偆偐偲尵偆婥偵偝偣傞偲偙傠傪偆傑偔抣晅偗偟偰偄傞丅 丂偦傟偵偟偰傕丄僟僀僜乕偺壙奿攋夡椡偼惁偄丅 丂寢榑偼丄廫暘巊偄暔偵側傞両 |

| 儚僀儎儗僗儅僂僗偺巇條斾妑 | ||

| 僟僀僜乕 | 僄儗僐儉 | |

| 昳丂斣 | 丠 | M-IR07DR/GR |

| 攦抣乮惻崬乯 | 俁俀係墌 | 侾侽侾俈墌 |

| 揹丂抮 | 暿攧 扨係/俀屄 |

摨崼 扨俁/侾屄 |

| 揹抮庻柦 | 丠 | 俀擭敿 |

| 憖丂嶌 | 俁儃僞儞 | 俁儃僞儞 |

| USB懳墳 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 |

| 懳墳OS | Win7,Win10 | Win7,Win10 |

| CPI挷惍 | 俁抜奒愗懼 800/1600/2400 |

|

| 憲怣廃攇悢 | 2.4GH倸 | 2.4GH倸 |

| 戝偒偝乮挿偝乯 | 俋係倣倣 | 100倣倣 |

俀侽侾俋擭俇寧俀係擔乮寧乯

偙傟側傜巊偊傞柍慄儅僂僗偺挻恑壔両

丂侾侽擭傎偳慜丠偩偭偨偲巚偆儚僀儎儗僗儅僂僗偑ELECOM偐傜斕攧偝傟偰偄偨偺偱丄攦偄巊偭偰傒偨丅昳斣丗M-D3URSVD丂俆俈侽侽墌偩偭偨丅 庡側巇條偼丄暘夝擻偑俉侽侽僇僂儞僩乮CPI)丄廃攇悢偼俀俈MH倸乮旝庛揹攇乯偱丄OS偼WinXP帪戙偺戙暔丅 庴怣偼丄USB儊儌儕乕偲傎偲傫偳摨偠戝偒偝丅 揹抮偼扨俁宆傾儖僇儕揹抮俀杮丄 楢懕巊梡帪娫偼俇俋帪娫丄懸婡帪娫偼俀俉係擔丄巊梡擔悢偼係俆擔乮堦擔俉帪娫僷僜僐儞傪巊偄丄偦偺撪丄儅僂僗傪摦偐偟偨妱崌偑俀俆亾偲偟偰乯 丂偙偺柍慄儅僂僗偼攦偭偨偑丄偟偽傜偔巊偭偰偍憼擖傝丅棟桼偼揹抮庻柦偑抁偔侾廡娫傎偳偟偐帩偨側偐偭偨丅偟傚偭偪傘偆揹抮岎姺偑昁梫側婥偑偟偨丅揹抮戙偑戝曄偩偲巚偄丄偦偺屻偼僨僗僋僩僢僾PC偼傕偲傛傝丄僲乕僩PC傕偡傋偰偟偭傐偑拝偄偨乮僐乕僪晅乯儅僂僗傪巊偭偰偒偨丅  丂愭斒丄僲乕僩PC傪帩偪弌偟偰巊偆偙偲偑偁傝丄偟偭傐偑側偄儅僂僗傪扵偟偰偄偨偲偙傠丄儓僪僶僔僇儊儔偱丄ELECOM(僄儗僐儉乯M-IR07DR偲尵偆昳斣偱丄儚僀儎儗僗IR儅僂僗偑揹抮庻柦俀丏俆擭乮扨俁傾儖僇儕揹抮侾屄乯偲偄偆彜昳傪尒偮偗偨丅抣抜偑侾侾俁侽墌乮億僀儞僩侾侾俁墌乯偩偐傜丄幚幙偼侾侽侾俈墌偲側傞丅 丂巊梡廃攇悢偼俀丏係GH倸丄暘夝擻偼侾俀侽侽CPI丄楢懕摦嶌帪娫偼俆侽侽帪娫丄懸婡帪娫偼侾侽係侾擔丄巊梡壜擻擔悢偼俋侽俆擔丄栺俀丏俆擭乮堦擔俉帪娫PC傪巊梡偟丄俆亾儅僂僗憖嶌傪偟偨偲壖掕乯 丂 丂曽幃偼愒奜慄LED岝妛幃丄掅徚旓揹椡懳墳偲側偭偰偄傞丅愒奜慄偩偐傜LED偺愒偄岝偼尒偊側偄丅  丂揹抮庻柦偼栺俀侽攞丄偟偐傕扨俁偑俀屄偐傜侾屄偵側傝丄揹抮岎姺帪偺揹抮戙偼敿暘丄彜昳壙奿偼俆俈侽侽墌偑侾侽侾俈墌偩偐傜俀妱埲壓偵側偭偨丅 丂偟偐傕丄惈擻偼暘夝擻偑椙偔側傝丄彫宆壔偟丄寉検偵側傝丄幚憰帪偺傾僾儕僜僼僩偺僀儞僗僩乕儖傕帺摦丅偮側偖偩偗偱OK丅 丂儗僔乕僶偼丄僷僜僐儞偺USB抂巕偵廬棃偺1/3掱搙偺彫偝側傕偺傪嵎偟崬傔偽偄偄丅 丂偙傟側傜丄忢帪嵎偟崬傫偱偄偰傕弌偭挘傜側偄偺偱丄幾杺偵側傜側偄丅 丂偙傟偑僨僕僞儖帪戙傪徾挜偟偰偄傞丅惈擻傗婡擻偑椙偔側傝丄抣抜偑戝暆偵壓偑傞丅 丂偙傟側傜丄偟偭傐晅儅僂僗偼傕偆晄梫偩両 丂儅僂僗偺挷巕偑埆偄曽偼丄偤傂丄柍慄儅僂僗傪専摙偟偰傒偰偼擛壗偱偟傚偆両 |

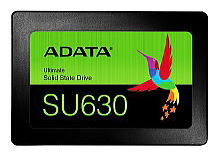

俀侽侾俋擭俆寧侾侾擔乮搚)

偙偙傑偱壓偑偭偨SSD偲塼徎僨傿僗僾儗僀

| 丂僨僕僞儖彜昳偼丄僪儞僪儞抣壓偑傝傪懕偗偰偄傑偡丅 偙傟偼丄敿摫懱偺亀儉乕傾偺朄懃亁偺偍偐偘偱偡丅 亀儉乕傾偺朄懃偲偼丄敿摫懱偺廤愊搙偼侾俉偐寧枅偵俀攞偵側傞亁偲尵偆傕偺偱丄僀儞僥儖偺憂嬈幰偺堦恖偱偁傞僑乕僪儞丒儉乕傾攷巑偑侾俋俇俆擭丄崱偐傜俆侽擭埲忋傕慜偵採彞偟偨桳柤側宱尡懃偱偡丅 丂 丂偙偺朄懃偵婎偯偄偰丄敿摫懱偺廤愊搙偑忋偑傝懕偗丄IC偐傜LSI偵側傝丄LSI偺廤愊搙偼崱傗丄恖娫偺擼偺嵶朎偺悢偵嬤偯偄偰偒傑偟偨丅 丂傑偨丄偦傟偵傛傝悽偺拞偑媫懍偵恑壔偟偰偒傑偟偨丅 儚乕僾儘帪戙丄僷僜僐儞帪戙丄働僀僞僀揹榖丄僗儅儂偲悽奅拞偺偁傜備傞彜昳偵塭嬁傪梌偊偰偒傑偟偨丅 丂 丂偦偺塭嬁偲偼丄俁偮偺戝偒側梫場偱偡丅 侾偮栚偼丄傾僫儘僌偐傜僨僕僞儖壔偟偨偙偲丅 俀偮栚偼丄抣抜偑壓偑傞偙偲丅 俁偮栚偼丄彫宆壔丒寉検壔丄偄傢備傞亀寉丒敄丒抁丒彫亁偱偡丅峏偵壛偊偰亀彮亁偱偡丅 偙偺俁偮偺梫場偵傛傝丄崅惈擻壔丄挿庻柦壔丄柍屘忈壔丄崅怣棅惈壔偲丄掅壙奿壔丄徣僄僱壔偑恑傒傑偟偨丅 丂 丂偟偐偟丄悽偺忢偲偟偰丄塱墦偵懕偔傕偺偼偁傝傑偣傫丅 亀儉乕傾偺朄懃亁傕丄偦傠偦傠尷奅偵嵎偟偐偐偭偨偲傕尵傢傟偰偒傑偟偨偑丄偦偺暻偑攋傜傟懕偗偰偒傑偟偨丅偦偟偰崱側偍丄恑壔偑懕偄偰偄傑偡丅 丂 丂敿摫懱偺廤愊夞楬偲偼丄挻旝嵶側僩儔儞僕僗僞傪丄挻旝嵶側攝慄偱寢傫偱峔惉偟偨揹巕夞楬偱偁傝丄崱傗丄偦偺挻旝嵶側攝慄偺懢偝偑丄敮偺栄偺侾乛侾侽侽侽埲忋偺嵶偝偵傑偱側傝傑偟偨丅偙傟埲忋丄嵶偔偡傞偲丄暘巕堦屄偺戝偒偝偵嬤偯偒傑偡丅 丂偦偙傑偱帄傞偲丄尷奅偩偲尵傢偞傞傪摼傑偣傫丅梫偼揹婥傪捠偡攝慄偱偡偐傜丄椬偺慄偲偺愨墢偑愨懳昁梫偵側傝傑偡丅愨墢偑曐偨傟側偔側傟偽怣崋偑崿慄偟傑偡偺偱丄揹巕夞楬偺栶妱傪壥偨偟傑偣傫丅偦傟傎偳嵶偄攝慄偺懢偝傑偱恑壔偟偰偒偨偺偱偡丅 丂偝偡偑偵儉乕傾攷巑偡傜丄媄弍偑偙偙傑偱恑壔偡傞偲偼峫偊傜傟側偐偭偨偱偟傚偆丅 丂偟偐偟丄偙偺敿摫懱偺廤愊夞楬偺恑壔偑丄悽奅拞偺偁傜備傞僔僗僥儉傗僀儞僼儔傗丄巇慻傒傗惂搙偵帄傞傑偱戝偒偔婑梌偟栶棫偭偰偄傑偡丅 丂 丂変乆偺惗妶偺亀埨慡丒埨怱丒夣揔亁傪僒億乕僩偡傞恎偺夞傝偺彜昳傕偦偺壎宐傪庴偗偰偄傑偡丅 丂偝偰丄偦偺椺偺堦偮傪忋偘偰傒傑偡偲丄僷僜僐儞偵巊傢傟偰偄傞庡婰榐憰抲偱偡丅 丂廬棃偼丄HDD乮僴乕僪 僨傿僗僋 僨僶僀僗乯偑巊傢傟偰偒傑偟偨丅HDD偼帴婥墌斦乮僨傿僗僋乯偑枅暘俆愮乣俈愮夞揮埲忋偱夞傝丄偦偺昞柺偵帴婥僿僢僪偲屇偽傟傞僙儞僒乕偑昞柺偡傟偡傟偵丄愄偺LP儗僐乕僪偺恓偺傛偆偵堏摦偟丄帴婥墌斦偵僨乕僞傪彂偒崬傫偩傝丄撉傒弌偡婡婍偺偙偲偱偡丅 丂偙偺HDD偺敪柧偵傛傝丄戝梕検偺僨乕僞偑挻崅懍偱婰榐弌棃傞傛偆偵側傝丄僷僜僐儞偺巊偄彑庤傗巊梡斖埻偑戝偒偔夵慞偟傑偟偨丅 丂偙偺悢擭慜偐傜HDD偵曄傢傞SSD(僜儕僢僪 僗僥乕僩 僨僶僀僗乯偑弌夞傝巒傔傑偟偨丅偙傟偼敿摫懱儊儌儕乕傪偨偔偝傫慻傒崬傫偩庡婰榐憰抲偱偡丅 丂偙偺敿摫懱儊儌儕乕偼丄揹尮傪愗偭偰傕僨乕僞偑徚偊偰偟傑傢側偄儊儌儕乕傪巊偭偰偄傑偡丅偙傟偼EEPROM乮僼儔僢僔儏儊儌儕乗乯偲屇偽傟傞傕偺偱崅壙側晹昳偱偟偨丅 偦傟偑丄儉乕傾偺朄懃偺偍偐偘偱丄偙偺侾擭傎偳慜偐傜戝曄埨偔側傝傑偟偨丅 丂僀儞僞乕僱僢僩偺偁傞揦偺忣曬偱偼丄俀俆侽GB偑俁俆俉侽墌丄俆侽侽GB偑俇俀係俀墌丄侾TB(侾侽侽侽GB)偑俋俉俉侽墌偲偄偆抣抜偱攧偭偰偄傑偡丅偙傟偼懡暘嵟埨抣偩偲巚偄傑偡丅悢擭慜偺1/10埲壓偵壓偑傝傑偟偨丅  忋婰壙奿偼丄ADATA SU630偲偄偆儌僨儖偱偡丅 巇條偼丄僟僀僫儈僢僋SLC僉儍僢僔儏丄SATA丂俇Gb/s丄俀丏俆僀儞僠丄俀擭娫曐徹 丂HDD傪SSD偵擖傟戙偊乮姺憰乯偟傑偡偲丄僷僜僐儞偺揹尮ON丄OFF帪偺懸偪帪娫偑旕忢偵抁偔側傝丄僷僜僐儞偺摦嶌偦偺傕偺傕憗偔側傝丄儌乕僞傪巊偭偰偄傑偣傫偺偱惷偐偵側傝丄傑偨僲乕僩僷僜僐儞側偳偼揹抮帩懕帪娫偑挿偔側傝傑偡丅 丂傑偨丄SSD偼婡夿晹偑偁傝傑偣傫偐傜怣棅惈傕岦忋偟傑偡丅 椙偄帠恠偔傔偺SSD偱偡偑丄廬棃偼抣抜偑崅偔僱僢僋偱偟偨偑丄偙偙傑偱壓偑傟偽傕偆丂亀HDD偝傛偆側傜亁偵側傝傑偡丅  丂偝傜偵丄僨傿僗僾儗僀傕抣壓偑傝偑懕偄偰偄傑偡丅 丂俀俈僀儞僠丄僼儖僴僀價僕儑儞丄儚僀僪丄IPS塼徎偑丄 侾俆俋俉侽墌丄儊乕僇偼PHILIPS偱偡丅(塃幨恀乯 丂埲忋偺忣曬偼丄NTT-X丂Store丂偱摼偨傕偺偱偡偺偱丄偛嫽枴偑偁傟偽傾僋僙僗偟偰傒偰壓偝偄丅壓婰偺URL偱偡丅 丂丂 https://nttxstore.jp/ 丂 |

俀侽侾俋擭俁寧侾俋擔乮壩乯

僷僜僐儞儌僯僞乕偺曄慗

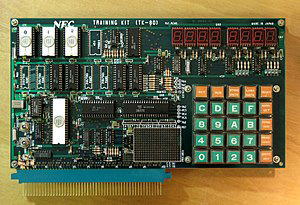

| 丂僷僜僐儞偼丄尰栶帪戙偐傜巊偄弶傔偰偄傞偑丄僷僜僐儞偑栶棫偮偲巚偊傞傛偆偵側偭偨偺偼丄OS偑WindowsXP偵側偭偰偐傜偺偙偲偩丅偦傟傑偱偺僷僜僐儞偼丄巊偄彑庤偑埆偔丄摦嶌懍搙傕抶偄偟丄搑拞偱巭傑偭偰偟傑偭偨傝丄偲偵偐偔巊偆偺偵崪偑愜傟偰墲惗偟偨傕偺偩丅 偦傟偑丄亀Windows XP亁偵側偭偰戝曄巊偄傗偡偔側偭偨丅WindowsXP偲偄偆OS(僷僜僐儞傪摦偐偣傞偨傔偺婎杮僜僼僩丟僆儁儗乕僔儑儞僜僼僩偺棯乯偼丄摉帪偺寙嶌OS偩偭偨偲巚偆丅 丂偟偐偟丄偙傟偼XP偲偄偆OS僜僼僩僂僃傾偩偗偺恑壔偱偼側偔丄OS傪摦偐偣傞CPU傗丄儊儌儕乕傗丄僴乕僪僨傿僗僋側偳偺僴乕僪僂僃傾媄弍偺恑壔偲嫟偵丄椉幰偑庤傪実偊偰恑壔偟偰偒偨偐傜偩丅 丂崱偼偦偆偄偆夁嫀偺楌巎傪抦傞恖偑彮側偔丄偦偆偄偆榖傪抦偭偰偄偰傕壗偺栶偵傕棫偨側偄丅崱偼丄偦偆偄偆曋棙側僷僜僐儞傪偆傑偔巊偄偙側偣傟偽偦傟偱偄偄丅 丂偟偐偟丄戝帠側偙偲偼尰嵼偺偄傠傫側儌僲傗僔僗僥儉偼丄夁嫀偺懡偔偺媄弍幰偺戝曄側搘椡偵傛傝奐敪偝傟丄恑壔偟偨傕偲偵惉傝棫偭偰偄傞偲偄偆偙偲丅  丂堦斣憗偔僷僜僐儞傪攦偭偨偺偼摉帪偺愝寁壽挿偩偭偨S巵偱丄NEC丂TK-80偲偄偆嵍偺幨恀偺僩儗乕僯儞僌僉僢僩傪88,500墌偩偭偨丅壽挿偺徯夘偱壽撪偱壗恖偐偑摿壙偱NEC偝傫傛傝攦偭偨偺傪妎偊偰偄傞丅 丂 丂偦偺屻丄NEC偺PC皞W侽侽侾偲偄偆僉乕儃乕僪偲杮懱偑堦懱偵側偭偨PC傪丄妋偐168,000枩墌傎偳弌偟偰攦偭偨丅戝愄偺僷僜僐儞偩丅偙傟傪摦偐偟偰壗傪偟偨偐偲偄偆偲丄扨偵僇僙僢僩僥乕僾偵擖傟偨娙扨側僜僼僩偱丄偨傢偄偺側偄僎乕儉傪傗偭偰妝偟傫偱偄偨丅偦傟埲奜偵偼丄僜僼僩僂僃傾偺曌嫮傕偣偢壗傕庤偮偐偢偩偭偨丅  丂偄偮偺娫偵偐丄偙偺PC偼壆崻棤晹壆偵曻抲丅嵟嬤丄Yahoo僆乕僋僔儑儞偵弌偡偲丄擭戙暔偩偲偄偆偙偲偱寢峔側抣抜偱攧傟偨丅摦嶌偼偡傞偑丄幚梡偵側傞傕偺偱偼側偄偑丄庯枴偐丄忺傝暔乮抲暔乯偲偟偰棊嶥偟偰偔傟偨偺偩傠偆丅 丂偦偺屻丄PC偺僜僼僩僂僃傾偼旕忢偵恑壔偟偰亀Windows亁偲偄偆OS偑惗傑傟偨丅偙偺OS偼儅僀僋儘僜僼僩偑奐敪偟偨傕偺偱丄傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪慻傒崌傢偣傞偲丄偄傠傫側幚梡揑側偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅偦偺屻丄偁偭偲偄偆娫偵崱偺忬懺傑偱恑壔偟偰偒偨丅

幚梡揑側暘栰偱尒傞偲丄嵟弶偼暥帤丄偦偟偰壒丄偦偟偰塮憸丄偦傟傕敀崟偐傜僇儔乕偵丄偲偄偆傛偆偵忣曬検偑奿抜偵憹偊丄偦傟傪弖帪偵埖偊傞帪戙偵側偭偨丅 幚梡揑側暘栰偱尒傞偲丄嵟弶偼暥帤丄偦偟偰壒丄偦偟偰塮憸丄偦傟傕敀崟偐傜僇儔乕偵丄偲偄偆傛偆偵忣曬検偑奿抜偵憹偊丄偦傟傪弖帪偵埖偊傞帪戙偵側偭偨丅丂儚乕僾儘帪戙偼丄儚乕僾儘愱梡婡偑偁傝丄暥帤偩偗偱暥復傗彂椶傪嶌惉偡傞婡夿偩偭偨丅偦傟偑僷僜僐儞偵側傞偲丄暥帤偼傕偪傠傫丄CD壒妝側偳偺嵞惗傗丄壒妝偺僨僕僞儖榐壒偵恑壔偟丄僨僕僇儊偺幨恀傪張棟偱偒傞夋憸曇廤傗丄摦夋曇廤側偳帺桼帺嵼偵巊偄偙側偡偙偲偑偱偒傞帪戙偵側偭偨丅 丂PC-俉侽侽侾帪戙偼丄儌僯僞乕偵侾係僀儞僠CRT儌僯僞乕乮敀崟乯傪巊偭偰偄偨丅彫偝側夋柺偩偭偨偑丄偦偙偵塮偟弌偝傟傞宍傗暥帤偼崱偺傛偆側偒傟偄側僼僅儞僩偱偼側偔丄僇僋僇僋偟偨傕偺偩偭偨偺偱丄夋柺偼彫偝偔偰椙偐偭偨丅僽儔僂儞娗傪巊偭偨杮奿揑側CAD傗僷僜僐儞梡僨傿僗僾儗僀偼丄旕忢偵崅壙側傕偺偩偭偨丅堦戜偑悢廫枩墌傕偟偨丅 丂 丂僷僜僐儞偺崅惈擻壔偲嫟偵丄儌僯僞乕偼塼徎乮LCD)偵曄傢傝丄崅惛嵶搙偺夋柺偱昞帵偑壜擻偵側偭偨丅壗傛傝傕婘偺墱峴偒傪愯椞偟側偄偙偲偑慺惏傜偟偐偭偨丅 丂嵟弶偺塼徎儌僯僞乕乮僨傿僗僾儗僀乯偼丄侾係僀儞僠偩偭偨偑丄師偑侾俋僀儞僠偺墶挿偵側傝丄俀係僀儞僠偺墶挿僴僀價僕儑儞昞帵偵側傝丄悘暘丄巇帠偑傗傝傗偡偔側偭偨丅 丂偙偺俀係僀儞僠儌僯僞乕傪挿偄娫巊偭偰偒偨偑丄榁娽偑恑傓偲丄偝傜偵戝偒側暥帤昞帵偑弌棃傞儌僯僞乕偑梸偟偔側傝丄崱夞丄俀俈僀儞僠塼徎儌僯僞乕偵擖傟懼偊偨丅  儊乕僇偼戜榩偺BENQ偲偄偆僽儔儞僪丅 丂戝夋柺僥儗價傕偦偆偩偑丄儀僛儖偲屇傫偱偄傞榞偺懢偝偑俆倣倣傎偳偟偐側偔丄俀俈僀儞僠偺儌僯僞乕偲丄埲慜偺俀係僀儞僠偺儌僯僞乕偱偼夋柺偼妋偐偵戝偒偔側偭偰偄傞偑丄奜宍悺朄偼杦偳曄傢傜側偄丅偦傟傎偳榞偑嵶偔側偭偰偄傞丅 丂俀俈僀儞僠傪婘偵抲偄偰傕丄悡挘偭偨姶偠偑偟側偄丅偙傟側傜偄偭偦丄俁俀僀儞僠傪攦偊偽傛偐偭偨偐側偲巚偆傎偳僐儞僷僋僩偵側偭偰偄傞丅 丂抣抜偼丄偙傟傑偨偡偛偄偙偲偵丄俀係僀儞僠傪攦偭偨帪偺椞廂彂傪尒傞偲丄侾俉,俉侽侽墌偩偭偨偑丄崱夞攦偭偨俀俈僀儞僠偼侾俉,俉侽侽墌偱丄摨偠壙奿偩偭偨丅 丂廬棃偺宱嵪妛偱偼丄乽傛傝偄偄傕偺傗丄傛傝桪傟偨傕偺偼丄崅偄乿偺偑晛捠偩丅偦傟偑僨僕僞儖壔傗僌儘乕僶儖壔偑恑傫偩尰嵼偼丄傛傝椙偄儌僲傗丄怴惢昳偼埲慜偺儌僲傛傝抣抜偑壓偑傞丄埨偔側傞丅 偙偺杺朄偑尰嵼偺幮夛忬嫷傪崿棎偝偣偰偄傞丅 丂偙傟偑丄崱丄媼椏偑忋偑傜偢丄擔杮偺丄偄傗悽奅拞偺恖乆偑嬯偟傫偱偄傞尰徾偩丅 偙傟偼丄僨僕僞儖媄弍偱儌僲偯偔傝偑曄傢偭偰偟傑偄丄廬棃偺儌僲偺壙抣姶偑曵傟偰偟傑偭偰偄傞偐傜偩丅 丂偦偺峴偒拝偔棟桼傗攚宨偼丄敿摫懱偺亀儉乕傾偺朄懃亁偵側傞丅儉乕傾偺朄懃偼亀敿摫懱偼俀擭偱廤愊搙偑俀攞偵側傞亁偲偄偆僀儞僥儖幮偺儉乕傾攷巑偺宱尡懃偵傛傞採彞偩丅偙偺堄枴偼丄IC傗LSI傪嶌傞摨偠僒僀僘偺僔儕僐儞偺僠僢僾乮愗庤偖傜偄乯偐傜丄俀擭宱偮偲丄廬棃偺攞偺僩儔儞僕僗僞傪媗傔崬傔傞偲偄偆堄枴偩丅傕偭偲尵偆側傜丄俀擭宱偰偽丄俀攞偺揹巕夞楬偑媗傔崬傔傞丅偄傠傫側偙偲偑幚尰偱偒傞傛傝崅惈擻側暋嶨側揹巕夞楬傪摨偠僔儕僐儞偺僠僢僾乮婎斅乯偵慻傒崬傔傞偺偩偐傜丄惈擻傗婡擻偑戝偒偔夵慞偱偒傞丅偩偑嵽椏偺僔儕僐儞婎斅柺愊偑摨偠側傜丄抣抜偼忋偑傜側偄偱嵪傓丅 丂偙偆偄偆棟孅偼丄敿摫懱廤愊夞楬偱偁傞IC傗LSI偑惗傑傟傞傑偱懚嵼偟側偐偭偨丅 敿摫懱廤愊夞楬偑惗傑傟偰偐傜惗偠偨尰徾偱偁傞丅 丂 丂敿摫懱偼亀嶻嬈偺暷亁偲傕尵傢傟傞丅偦偺嶻嬈偺暷偺敿摫懱偑丄椙偄傕偺丄桪傟偨傕偺丄懡婡擻側傕偺側偳傛傝椙偄傕偺偑丄俀擭宱偰偽丄抣抜偑壓偑傞偺偱偁傞丅 丂偦偺媄弍偼丄塼徎偵傕墳梡偝傟偰偄傞偺偱丄戝夋柺僥儗價偼丄崱傗俆侽僀儞僠側傜俆枩墌慜屻丄俇侽僀儞僠偱傕俈枩墌偖傜偄偱攦偊傞丅偟偐傕僼儖僴僀價僕儑儞偐傜丄崱傗丄係K僥儗價偑偦偺抣抜偵壓偑傝偮偮偁傞丅 丂攦偆曽偼戝曄桳擄偄偑丄憿傞曽傗攧傞曽偼丄偲傫偱傕側偄夁寖側嫞憟傪偟偰惗偒巆傝傪偐偗偰庢傝慻傑側偗傟偽側傜側偄丅 丂偙偺暥復偼丄怴偟偄俀俈僀儞僠儌僯僞乕傪尒側偑傜彂偄偰偄傞丅 丂暥帤偑戝偒偔尒偊傞偺偱丄榁娽偵偼偲偰傕妝偪傫偩両 |

俀侽侾俋擭侾寧侾俁擔乮擔乯

俽俽俢傗儊儌儕乕偑堦抜偲埨偔側偭偰偒偨両

| 丂敿摫懱惢昳偼惗偒暔偺傛偆偵恑壔傪悑偘偰偄傞丅抣抜偼婎杮揑偵壓偑傞孹岦偵偁傞丅偦偺棟桼偼丄敿摫懱偺惢憿偵偐偐傢傞偙偲偱丄儉乕傾偺朄懃偲偄偆敿摫懱撈摿偺朄懃偑偁傞偐傜偩丅敿摫懱傪尅堷偟偰偒偨傾儊儕僇偺悽奅嵟戝偺儊乕僇乕偱偁傞僀儞僥儖幮偺儉乕傾攷巑偑採彞偟偨宱尡懃偵婎偯偔朄懃偺偙偲偩丅 亀敿摫懱偼侾俉偐寧偛偲偵丄廤愊搙偑攞偵側傞亁偲偄偆扨弮側傕偺偱丄侾俋俇侽擭戙偐傜偙偺朄懃偵廬偭偰丄敿摫懱乮俬俠佀俴俽俬佀僔僗僥儉俴俽俬丆俠俹倀側偳乯偑戝婯柾廤愊夞楬偵側傝丄崱傗愗庤僒僀僘偺僔儕僐儞僠僢僾忋偵丄壄屄扨埵偺僩儔儞僕僗僞偑廤愊夞楬偲偟偰摥偔傛偆側帪戙偵側偭偨丅 丂傕偪傠傫丄偦偆側傟偽変乆偺栚偱偼慡偔尒偊側偄偟丄晛捠偺岝妛尠旝嬀偱傕尒傞偙偲偑弌棃側偄丅偦偆偄偆偲偰偮傕側偄旝嵶壔媄弍傪嬱巊偟偰丄憿傜傟偨愭抂媄弍彜昳偑埨偔庤偵擖傞帪戙偩丅 丂擔宱怴暦倂俤俛崋傪尒傞偲丄師偺傛偆側婰帠偑嵹偭偰偄傞丅 丂俽俽俢偑埨偔側偭偨両 丂敿摫懱儊儌儕乕偺抣壓偑傝傪庴偗丄僷僜僐儞梡晹昳偺壙奿偑戝偒偔壓偑偭偰偒偨丅 搒撪偺僷僜僐儞僔儑僢僾偱偼儊儌儕乕傪巊偭偨帺嶌梡偺庡梫晹昳偑1擭娫偱3乣5妱傎偳抣壓偑傝偟偨丅敿摫懱儊儌儕乕偼崱屻傕抣壓偑傝偑懕偔尒捠偟丅 揦摢偱偼婰壇憰抲SSD偺抣壓偑傝偑尠挊偩乮搒撪偺僷僜僐儞僔儑僢僾乯僷僜僐儞偼姰惉昳傪峸擖偡傞偩偗偱側偔丄壠揹検斕揦傗僷僜僐儞僔儑僢僾偱攧偭偄傞晹昳傪慻傒棫偰偰帺嶌偡傞偙偲傕壜擻NAND宆僼儔僢僔儏儊儌儕乕傪巊偭偨婰壇憰抲偺僜儕僢僪丒僗僥乕僩丒僪儔僀僽乮SSD乯傗丄僨乕僞偺堦帪曐懚偵巊偆DRAM傪巊偭偨儊儌儕乕儌僕儏乕儖丄CPU乮拞墰墘嶼張棟憰抲乯側偳偑庡梫晹昳偩丅 抣壓偑傝偑栚棫偮偺偑SSD丅 僪僗僷儔廐梩尨杮揦乮搶嫗丒愮戙揷乯傗僣僋儌僷僜僐儞杮揦乮摨乯偱偼18擭12寧壓弡帪揰偱攧傟嬝偺500僊僈乮僊僈偼10壄乯僶僀僩昳偑1屄1枩墌慜屻丅 1枩8愮乣2枩墌掱搙偩偭偨18擭弶傔偺敿妟傎偳偵壓偑偭偨丅乽抣壓偑傝偑戝偒偔斕攧偑怢傃偰偄傞乿乮搒撪偺僷僜僐儞僔儑僢僾乯 SSD偺壙奿偼婎姴晹昳偱偁傞NAND宆僼儔僢僔儏儊儌儕乕偺抣摦偒偲楢摦偡傞偙偲偑懡偄丅NAND宆偼僒乕僶乕岦偗偺廀梫掆懾傗僗儅乕僩僼僅儞巗応偺掅柪偱梋忚姶偑嫮偔丄戝岥廀梫壠岦偗壙奿偼18擭2寧偐傜壓棊婎挷偑懕偔丅抣壓偑傝偑SSD偺揦摢壙奿偵攇媦偟偰偄傞丅 張棟懍搙傪嵍塃偡傞儊儌儕乕儌僕儏乕儖傕埨偄丅 僪僗僷儔廐梩尨杮揦偱偼丄8僊僈僶僀僩偺2枃慻偺攧傟嬝惢昳偑18擭12寧壓弡帪揰偱 1枩8愮墌掱搙丅18擭弶傔傛傝3妱壓偑偭偨丅NAND宆儊儌儕乕偲摨條丄DRAM傕廀梫掅柪偱嫙媼夁忚偲側傝丄戝岥壙奿偼3僇寧楢懕偱壓偑偭偨丅 僷僜僐儞偺張棟擻椡傪崅傔傞乽價僨僆僇乕僪乿傕攧傟嬝偺揦摢壙奿偼18擭12寧壓弡帪揰偱1屄3枩1愮墌掱搙偲18擭弶傔傛傝栺3%埨偄丅18擭3寧偼昳敄偱3枩7愮墌慜屻偵忋徃偟偨偑丄壖憐捠壿偺嵦孈乮儅僀僯儞僌乯廀梫偑椻偊崬傫偩偙偲偐傜抣壓偑傝偟偨丅 椺奜揑偵抣忋偑傝偟偨偺偑僷僜僐儞偺婎姴晹昳偱偁傞CPU偩丅 暷僀儞僥儖偵傛傞媄弍奐敪偺抶傟側偳偱昳敄偑懕偒丄攧傟嬝惢昳偺揦摢壙奿偼18擭枛帪揰偱1屄4枩5愮墌掱搙偲丄1擭娫偱1妱傎偳忋徃偟偨丅 偦傟偱傕條乆側晹昳傪攦偭偰慻傒棫偰傞偺偵昁梫側憤妟偼18擭枛帪揰偱15枩7愮墌掱搙偲丄18擭弶傔傛傝1妱傎偳壓偑偭偨丅SSD傗儊儌儕乕儌僕儏乕儖偺婎姴晹昳偱偁傞儊儌儕乕偺壙奿偼乽彮側偔偲傕19擭慜敿偼壓棊孹岦偑懕偔乿乮敿摫懱彜幮乯偲偺尒曽偑懡偄丅崱屻丄僷僜僐儞晹昳偼偝傜偵抣壓偑傝偡傞壜擻惈偑偁傞丅 丂  丂忋偺幨恀偼丄壝擭壺偲偄偆僱僢僩揦偺峀崘丂偙傟偑俉俇俈俋墌両 丂壓婰偺倀俼俴偵宖嵹偝傟偰偄傑偡丅 丂https://store.shopping.yahoo.co.jp/jnh/mc8012mx500.html 偦偙偱丄僱僢僩偱埨偔斕攧偟偰偄傞揦偺抣抜傪挷傋傞偲丄壓婰偺偲偍傝偱偡丅 丂嘆俽俽俢丂俠倰倳們倝倎倢丂俵倃俁侽侽丂俆俀俆俧俛丂俀丏俆僀儞僠丂亸侾俀俋俈俋 丂嘇俽俽俢丂俠倰倳們倝倎倢丂俵倃俆侽侽丂俆俀俆俧俛丂俀丏俆僀儞僠丂亸丂俋俇俆侽 佀丂俉俇俈俋墌 丂嘊俽俽俢丂俠倰倳倝們倝倎倢丂俛倃俆侽侽丂俀係侽俧俛丂俀丏俆僀儞僠丂亸丂俁俉俈俋 丂嘋俽俽俢丂俠倰倳們倝倎倢丂俛倃俆侽侽丂俆侽侽俧俛丂俀丏俆僀儞僠丂亸丂俈俆俈侽 丂嘍俽俢僇乕僪丂俽倎値倓倝倱們丂俋俆俵俛/倱丂僋儔僗侾侽丂係俲懳墳丂俁俀俧俛丂亸侾俇俈俈 丂嘐俽俢僇乕僪丂俽倎値倓倝倱們丂俋俆俵俛/倱丂僋儔僗侾侽丂係俲懳墳丂俇係俧俛丂亸俀俉俉侽 偲偄偆抣抜偵側偭偰偄傞丅 偙傟傜偺抣抜偼枅擔丄忋壓偟偰偄傑偡丅 丂俽俽俢偼丄摉弶侾俀俉俧俛昳偱係枩墌傎偳偟偨傕偺偑丄偙偺俁擭傎偳偺撪偵丄1/10傎偳偵側偭偨丅偟偐傕摦嶌懍搙偑懍偔側偭偨偺偱丄俫俢俢傪搵嵹偟偰偄傞廬棃偺僷僜僐儞傪俫俢俢偐傜俽俽俢偵擖傟戙偊傞乮姺憰偡傞乯偲丄揹尮俷俶傗俷俥俥帪偺懸偪帪娫傗丄寁嶼摦嶌偺帪娫偑嬃偔傎偳憗偔側傞丅 丂偨偲偊偽丄俫俫俢偺僷僜僐儞偱揹尮俷俶帪偵棫偪偁偑傞傑偱俀暘傎偳偐偐偭偰偄傞応崌偼丄俀侽昩掱搙偱棫偪忋偭偰偟傑偆偺偱丄懸偭偰偄傞娫偺庤帩偪僽僞偝傗丄僀儔僀儔姶偑柍偔側傞丅戝曄夣揔偵側傞丅 丂偙偺俫俢俢偐傜俽俽俢傊偺姺憰嶌嬈偼僷僜僐儞偵傛偭偰堘偆偑丄僨僗僋僩僢僾偼鉃懱傪奐偄偰庢傝懼偊傞丅僲乕僩僷僜僐儞傕掙斅偺俫俢俢庢晅晹偺奧傪奐偗偽偱偒傞丅 扐偟丄儊乕僇偵傛偭偰偼丄偪傚偭偲暋嶨側嶌嬈傪偟側偗傟偽側傜側偄儌僲傕偁傞丅 丂俫俢俢偺僨乕僞乮撪梕乯傪倀俽俛抂巕傪巊偭偰丄俽俽俢偵偦偭偔傝僀儞僗僩乕儖偡傞嶌嬈乮僐儘乕儞僐僺乕偲偄偆乯偑昁梫偵側傞偑丄偦偺曽朄偼俽俽俢傪攦偊偽丄敔偵拞偵愢柧彂偑擖偭偰偄傞偺偱丄偦傟偵廬偭偰傗傟偽慺恖偱傕偱偒傞丅 僷僜僐儞偼巊偆偩偗偱偼側偔丄偄傠偄傠偲庤傪擖傟偰傒傟偽丄偝傜偵垽拝偑桸偄偰偔傞丅 偄偢傟偵偟偰傕丄敿摫懱偺抣壓偑傝丄崅惈擻壔偺棳傟偼棷傑傞偙偲傪抦傜側偄丅 偦偺壎宐偼丄慡悽奅偺恖乆偑僗儅儂側偳傪捠偠偰嫕庴偟偰偄傞丅 丂俀侽悽婭嵟戝偺敪柧偱偁傝丄恖椶偵峷專偟偨媄弍偺僩僢僾偵娫堘偄側偄丅 偦傟偵斾傋偰丄尨巕椡敪揹傗尨敋偼恖椶偵攋夡傪傕偨傜偡媄弍偩偲巚偆丅 壢妛媄弍偼丄偮偄偵尨巕傗揹巕偺墳梡傑偱摓払偟偨偑丄摨偠尨巕傪埖偆媄弍偱偁傝側偑傜丄尨巕妀暘楐傪墳梡偟偨尨敋傗尨敪偼尨巕妀傪夡偡偙偲偱嫄戝側僄僱儖僊乕傪敪惗偝偣傞丅尨巕妀暘楐偼丄戝偒側尨巕妀偺曽偑婲偙偟傗偡偄偺偱丄僂儔儞尨巕傪巊偆丅 堦曽丄敿摫懱媄弍偼庡偵僔儕僐儞尨巕傪庡嵽椏偵巊偄丄傾儖儈傗僸慺傗儕儞側偳傪壛偊偰丄偦偺廃曈傪夞傞揹巕偺墳梡偺媄弍偩丅偩偐傜尨巕乮尨巕妀乯偺慻惉偼曄傢傜側偄偺偱丄慡偔埨慡側椞堟偺媄弍偲尵偊傞丅 丂偳偪傜傕嫟捠偡傞偙偲偼丄尨巕儗儀儖偺榖偱偁傝丄偳傫側尠旝嬀傪帩偭偰偒偰傕摦嶌偼栚偵尒偊側偄偙偲丅検巕椡妛傗尨巕暔棟妛偲偄偆傛偆側棟榑偲幚尡偑偦偺摦嶌傪幚徹偡傞丅 丂偡偛偄帪戙偩両 |

俀侽侾俉擭侾侽寧侾俆擔乮寧乯

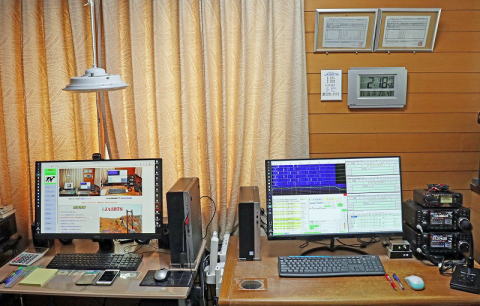

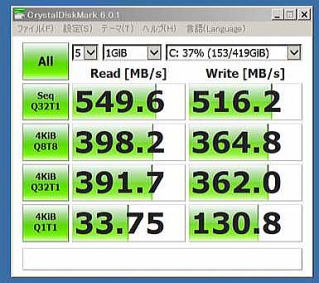

僷僜僐儞偺廋棟姰椆両

尨場偼丄僶僢僋傾僢僾儕僠儏僂儉揹抮偺晄椙

| 丂垽梡偟偰偄傞彜昳偑夡傟傞偲丄嫃偰傕棫偭偰傕嫃傜傟側偄庘偟偄婥暘偵側傞傕偺偩丅 丂崱夞偼僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偑揹尮傪擖傟偰棫偪忋偭偰偐傜丄偟偽傜偔偡傞偲儅僂僗偺億僀儞僞乕偑摦偐側偔側傝丄夋柺偑屌傑偭偰偟傑偆徢忬偑昿敪偟偨丅 丂嵟嬤偼枅夞棫偪忋偘傞枅偵偙偺徢忬偑婲偒丄僀儔僀儔偟偰偄偨丅 丂侾侽寧侾俁擔偺婰帠偺偲偍傝丄椻媝僼傽儞儌乕僞偺塇崻(僼傿儞乯偑偳偙偐偵摉偨傞傛偆側堎忢側壒偑弌偨偺偱丄僷僜僐儞偺愙懕僐乕僪椶傪偡傋偰偼偢偟丄椉懁偺懁斅傪庢傝奜偟丄撪晹傪揰専偟偨丅偦偺嶌嬈偼壓偺侾侽寧侾俁擔偺婰帠偺偲偍傝丅 丂 丂儕僠儏僂儉揹抮CR俀侽俁俀傪岎姺偟偨屻丄堦搙傕僼儕乕僘偑婲偒偰偄側偄偺偱丄偙傟偱戝忎晇偲偄偆妋怣偑帩偰偨丅  丂偦偙偱丄庢傝奜偟偨儕僠儏僂儉揹抮CR-俀侽俁俀傪僥僗僞乕偱僠僃僢僋偟偨丅 丂乮拲丟廩揹偱偒傞2師揹抮偺儕僠儏僂儉僀僆儞揹抮偱偼側偄乯 丂 丂傗偼傝丄揹抮偲偟偰偺摥偒傪偟側偄傎偳梕検敳偗忬懺偵側偭偰偄偨丅奐曻揹埑偼俀丏俉V掱搙偁傞傕偺偺丄抁棈揹棳偼侾丏俉mA偟偐棳傟側偄忬懺傑偱徚栒偟偰偄偨丅偙傟偱偼僶僢僋傾僢僾偡傞椡偑側偄丅   丂 丂  崱夞偺僼儕乕僘偺尨場偼僶僢僋傾僢僾梡儕僠儏僂儉揹抮偑宱擭楎壔偱傊偨傝丄揹抮偺摥偒傪偟側偔側偭偰偄偨偲偄偆寢榑偱偡丅 崱夞偺僼儕乕僘偺尨場偼僶僢僋傾僢僾梡儕僠儏僂儉揹抮偑宱擭楎壔偱傊偨傝丄揹抮偺摥偒傪偟側偔側偭偰偄偨偲偄偆寢榑偱偡丅傑偁丄梊憐偳偍傝偱偟偨丅 丂僷僜僐儞撪晹偲丄揹抮偺応強偲丄揹抮偺揹埑丄揹棳傪幨恀偵嶣偭偨偺偱宖嵹偟傑偡丅 丂  崱夞偺廋棟偺寢壥丄僷僜僐儞傪摦嶌懍搙應掕僜僼僩CrystalDiscMark 傪巊偭偰昡壙偟偨寢壥傪昞偱帵偡丅 偙偺寢壥偼丄慺惏傜偟偄悢帤偵側偭偰偄傞丅 旕忢偵怽偟暘側偄摦嶌偑妋擣偱偒傞丅 僶僢僋傾僢僾揹抮偺岎姺偱偼懍偔側傜側偄偺偱丄崱夞丄OS偺壗偐強偐偺愝掕傪曄偊偨偙偲偑丄摦嶌懍搙傾僢僾偵婑梌偟偰偄傞傕偺偲巚偆丅 儗僢僣僲乕僩N9偼丄偙偙傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄丅 偙偺儗僢僣僲乕僩偱傕憡摉憗偔夣揔偩両 |

俀侽侾俉擭侾侽寧侾俁擔乮搚乯

偙偺栵夘幰/僷僜僐儞

僨僗僋僩僢僾俹俠偱丄俙俠僐儞僙儞僩傪敳偄偰曻抲偡傞応崌偼梫拲堄両

| 丂侾寧俀俇擔宖嵹偺僾僠僼儕乕僘偵堷偒懕偒丄傑偨傑偨僼儕乕僘偑婲偒巒傔傑偟偨丅 丂惓寧偵SSD傪僒儉僗儞偵岎姺偟偰丄偦偺屻弴挷偵俋寧枛崰傑偱栤戣側偔摦嶌偟偰偒偨偺偱僼儕乕僘偵偮偄偰偼丄傕偆慡偔婥偵偟側偄偱偄偨丅偲偙傠偑丄侾侽寧偵擖偭偰偐傜丄偍偐偟側尰徾偑嵞傃弌巒傔偨丅 丂俹俠偺揹尮ON偱俛俬俷俽偑惓忢偵棫偪忋偑傝丄僷僗儚乕僪傪擖傟傞偲丄Windows僨僗僋僩僢僾夋柺傑偱偼惓忢偵弌偰僀儞僞乕僱僢僩僄僋僗僾儘乕儔乮IE)傗丄Outlook乮傾僂僩儖僢僋乯偑棫偪忋偘傞傑偱偼堎忢側偔摦嶌偡傞丅偦偺屻丄URL傪僋儕僢僋偟偨傝丄儊乕儖傪尒偰偄傞偲丄儅僂僗偑摦偐側偔側傝丄夋柺偑屌傑偭偰偟傑偆丅 丂偝偰丄偳偆偟偨傕偺偐丠 丂Google摍偱丄亀Windows7丂SSD丂僼儕乕僘亁偲擖椡偟専嶕偡傟偽丄偨偔偝傫偺帠椺偑弌偰偔傞偺偱丄偄傠偄傠傗偭偰傒偨丅乽偆傑偔峴偭偨偐側両乿偲巚偭偰偟偽傜偔偡傞偲丄傗偼傝夋柺偑屌傑傞丅尨場偑摿掕偱偒側偄丅 丂SSD偼枹偩1擭傕宱偭偰偄側偄偺偱丄晄椙偲偼巚偊側偄丅 俽俽俢偼敿摫懱儊儌儕乕側偺偱丄摦嶌偟偨傝丄偟側偐偭偨傝偼偟側偄偼偢丅 偟偐偟丄僟儊側傕偺偼僟儊丅 崱夞偺応崌偼丄揹尮傪擖傟偨捈屻偼惓忢偵棫偪忋傝丄摦嶌偡傞丅 丂夋柺偑屌傑傞偲丄揹尮僗僀僢僠傪挿墴偟偟偰嫮惂廔椆偝偣傞偟偐曽朄偑側偄丅偙傟傪丄1丄俀夞孞傝曉偡偲丄偦偺屻偼屌傑傜偢偵惓忢摦嶌偡傞丅偩偐傜梋寁偵栵夘偩両 丂崱挬傕摨條側僼儕乕僘偑婲偒偨丅偟偽傜偔偟偰椻媝僼傽儞偑壗偐偵摉偨偭偰夞傞傛偆側堎忢壒偑暦偙偊偨偺偱丄僷僜僐儞偺偡傋偰偺寢慄傪奜偟丄PC傪婘偺忋偵抲偄偰丄鉃懱僇僶乕傪奜偟偨丅偙偺鉃懱偼傛偔偱偒偰偄偰丄嵍塃偺懁斅偑庢傝奜偟偱偒傞偺偱拞恎偑娵尒偊偵側傞丅偙偺忬懺偱丄CPU椻媝僼傽儞偲椻媝梡曻擬僼傿儞偺堦懱儌僲傪CPU偐傜奜偡偲丄椻媝梡僼傿儞偵偛傒偑棴傑偭偰偄偨丅偙傟傪憒彍婡偱媧偄庢傝嬻婥偑傛偔捠傞傛偆偵偟偨丅俠俹倀偲曻擬僼傿儞偑愙偡傞暯柺偵嬧儁乕僗僩傪揾傝捈偟偰丄擬揱摫傪椙偔偟嵞搙庢傝晅偗傞丅偙偺張棟偼埲慜傕峴偭偨偺偱丄偆傑偔偱偒偨丅 丂  偙偺椻媝僼傽儞傪奜偟偨嵺偵丄僼傽儞偱尒偊偵偔偐偭偨儕僠儏僂儉揹抮乮俠俼-俀侽俁俀乯偑僾儕儞僩婎斅偵晅偄偰偄傞偺傪尒偮偗偨丅 偙偺椻媝僼傽儞傪奜偟偨嵺偵丄僼傽儞偱尒偊偵偔偐偭偨儕僠儏僂儉揹抮乮俠俼-俀侽俁俀乯偑僾儕儞僩婎斅偵晅偄偰偄傞偺傪尒偮偗偨丅丂偙偺僷僜僐儞偼俀侽侾係擭侾寧偵僱僢僩偱峸擖偟偨傕偺偱丄偦偺屻丄係擭宱夁偟偰偄傞丅 丂巹偼僷僜僐儞傪巊傢側偄帪偼僗僀僢僠晅僥乕僽儖僞僢僾偱俷俥俥偟偰偄傞丅 偩偐傜丄俙俠揹尮偼姰慡偵OFF忬懺偱丄俙俠偐傜僗僞儞僶僀揹尮偼嫙媼偟偰偄側偄偺偱丄僋儘僢僋傗儊儌儕乕僶僢僋傾僢僾偼儕僠儏僂儉揹抮偐傜嫙媼偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅 丂晛捠丄僨僗僋僩僢僾俹俠偼丄巊傢側偄帪傕俙俠僾儔僌偼僐儞僙儞僩偵憓偟偨傑傑側偺偱丄僷僜僐儞揹尮傪愗偭偰傕僗僞儞僶僀忬懺偵側偭偰偄傞丅偩偐傜儕僠儏僂儉揹抮偼杦偳揹抮傪徚栒偟側偄丅巹偼俙俠傪姰慡偵倧倖倖偟偰偄傞偐傜丄僶僢僋傾僢僾揹抮偑傊偨偭偰偄偨傛偆偩丅 丂庤尦偵儕僠儏僂儉揹抮俠俼亅俀侽俁俀偑偁偭偨偺偱怴昳偲庢傝懼偊偨丅 丂偙傟偐丠 偲巚偄揹抮傪岎姺丄椻媝僼傽儞傪庢晅偗丄鉃懱僇僶乕傪尦捠傝庢傝晅偗偰奜偟偨僐乕僪椶乮俫俢俵俬丄倀俽俛傗丄僀儞僞乕僱僢僩傗丄儅僀僋丒僀儎乕僼僅儞摍乯傪嵎偟偙傒丄嵟屻偵俙俠僾儔僌傪嵎偟崬傫偱丄僷僜僐儞偺揹尮俽倂傪擖傟偨丅 丂寢壥偼丠 丂椻媝僼傽儞偑壗偐偵偡傟偰偄傞壒偼柍偔側傝丄埲慜偺惓忢側儌乕僞乕壒偵側偭偨丅 夋柺偑棫偪忋偑傝丄偦偺屻丄僼儕乕僘偑婲偒側偔側偭偨丅 丂崱夞偺僼儕乕僘偺尨場偼摿掕偱偒側偐偭偨偑丄尵偊傞偙偲偼俀偮 丂嘆椻媝梡僼傽儞丄椻媝梡僼傿儞偵偛傒偑晅拝偟偰偄偨丅 丂丂丂俠俹倀偺壏搙偑崅偔側偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅 丂嘇儕僠儏僂儉揹抮偑徚栒偟偰丄惓忢偵僶僢僋傾僢僾婡擻傪壥偨偝側偐偭偨丅 姶偠偱偼丄嘇偺曽偑庡尨場偩偲巚偆丅 偦偺徹嫆偵丄偟偽傜偔揹尮傪擖傟偨忬懺偱偼丄僼儕乕僘偑婲偒側偐偭偨丅 偙傟偼丄僶僢僋傾僢僾梡儕僠儏僂儉揹抮偺揹埑偑夞暅偟偨偐傜偩偲巚傢傟傞丅 偙偺偙偲偼丄俧倧倧倗倢倕摍偱挷傋偨偑尒偮偐傜側偐偭偨偺偱丄偙偺婰帠傪彂偄偨丅 丂僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼丄僲乕僩僷僜僐儞偲堘偄丄揹尮傪僐儞僙儞僩偐傜堷偒敳偄偰曻抲偡傞偲丄僶僢僋傾僢僾揹抮偑憗偔徚栒偡傞丅偙傟偑尨場偩偭偨偺偩偲巚偆丅 丂傕偟丄偦偆偄偆僩儔僽儖偑婲偒傟偽丄惀旕嶲峫偵偟偰捀偒偨偄丅 丂嬈柋梡偲偟偰丄帠柋強摍偱巊偆応崌偼丄僷僜僐儞傪廔椆偟偰丄俙俠僐儞僙儞僩偼偦偺傑傑偮側偑偭偰偄偰惗偒偰偄傞偼偢偩偐傜丄僶僢僋傾僢僾揹抮偼捠忢側傜侾侽擭偖傜偄偼帩偮偼偢丅 丂偲偄偆僩儔僽儖偱偟偨丅 |

俀侽侾俉擭侾寧俀俇擔乮嬥乯

傑偨傑偨丄僾僠僼儕乕僘偑敪惗両

丂怴擭憗乆丄傑偨傑偨摨偠僾僠僼儕乕僘偑敪惗偟傑偟偨丅嶐擭侾侾寧偵岎姺偟偨SSD偼埲慜偲慡偔摨偠傕偺傪攦偭偨丅丂丂Crucial丂MX300丂512GB丅 偙傟偼丄偁傑傝寍偑側偄攦偄暔偩偭偨偲斀徣丅 偨偩偟丄崱夞傕慜夞偲摨條偵SSD偑夡傟偨偲偄偆偙偲偱偼側偔丄僼儕乕僘乮屌傑傞乯偡傞偲偄偆尰徾偱偡丅 丂俠倰倳們倝倎倢偺俽俽俢偼僱僢僩偱偼儀僗僩僙儔乕彜昳偱偡偐傜僷僜僐儞偲偺憡惈偩偲偄偆偙偲偵偟偰偍偒傑偡丅  丂 俁搙栚偺惓捈偱丄崱夞偼俽俙俵俽倀俶俧丂倁-俶俙俶俢丂俽俽俢俉俆侽俤倁俷俆侽侽俧俛傪攦偄傑偟偨丅 丂俽俽俢偼俁擭曐徹偱偡偺偱丄怴昳岎姺偼壜擻偱偡偑丄俠倰倳們倝倎倢512俧俛偼枹偩庤尦偵抲偄偰偄傑偡丅 丂俽俙俵俽倀俶俧偺俽俽俢傕丄摨條偵僋儘乕儞僐僺乕偟偰丄擖傟懼偊傑偟偨丅偙偺嶌嬈偼摿偵壗偺栤戣傕側偔丄僋儘乕儞僐僺乕偑姰椆偡傞傑偱丄偠偭偲懸偮偺傒偱偡丅 丂 丂惓忢偵僋儘乕儞僐僺乕偑姰椆屻丄庢傝懼偊偰僷僜僐儞偺揹尮傪俷俶偡傟偽丄壗帠傕側偐偭偨偐偺傛偆偵棫偪忋偑傝傑偡丅 丂棫偪忋傝帪娫傗俷俥俥帪娫偼丄俀幮偺俽俽俢偵杦偳桳堄嵎偼偁傝傑偣傫丅 丂偳偆傗傜丄偙偺僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偵偼俽俙俵俽倀俶俧偺曽偑憡惈偑偄偄傛偆偱偡丅 丂 丂崱偺偲偙傠丄俽俙俵俽倀俶俧偼戝曄挷巕傛偔摦嶌偟偰偔傟偰偄傑偡丅 僷僜僐儞偺偍庣傝傕戝曄偱偡丅 |

俀侽侾俈擭侾侾寧係擔(搚)

僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偑僾僠僼儕乕僘傪昿敪丄SSD傪岎姺

| 丂帺暘偺儂乕儉梡僷僜僐儞偲偟偰巊梡偟偰偄傞僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偑嵟嬤丄棫偪忋偘偰悢暘宱偮偲夋柺偑屌傑傝丄儅僂僗億僀儞僞乕偼摦偐側偔側傝傑偡丅 僷僜僐儞偺巇條偼丄 丂丂CPU丂丂 丟intel i7-4770 丂3.4GH倸丂 丂丂儊儌儕乕丟俉GB丂 丂丂OS丂丂丂丟Win7 傪擖傟偰偄傑偡丅 嶐擭枛偵丄HDD傪SSD丂Crucial MX300 512GB偵岎姺丅  丂偙傟傪巊偄弌偟偨傜丄HDD偼巊偊側偄偖傜偄揹尮ON偺棫偪忋偑傝丄OFF偑憗偔夣揔偵巊偊偰偄傑偡丅 丂 丂嵟嬤丄揹尮傪棫偪忋偘偰悢暘宱偮偲丄儅僂僗億僀儞僞乕偑摦偐側偔側傝丄夋柺偑屌傑偭偰曄壔偟側偔側傞偙偲偑昿敪偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅棟桼偼晄柧偱偡丅 丂偙偺忬懺偐傜敳偗弌傞偨傔偵偼丄揹尮儃僞儞傪挿墴偟偟丄嫮惂廔椆偝偣傞偟偐庤偑偁傝傑偣傫丅偦偆偄偆偙偲傪丄亀偐側傢傫側偀両亁偲巚偄側偑傜枅夞孞傝曉偟偰偄傑偟偨丅 丂偙傟偼亀僾僠僼儕乕僘亁偲尵傢傟傞揟宆揑側徢忬偱偡丅堦搙丄嫮惂廔椆偟偰丄嵞棫偪忋偘偡傞偲丄壗帠傕側偐偭偨傛偆偵棫偪忋偑傝傑偡丅敿擭傎偳丄偦偺傑傑巊偭偰偒傑偟偨偑丄傗偼傝偙偺徢忬偼婥帩偪偑埆偔丄偄偮夡傟傞偐怱攝偵側傝傑偟偨丅 丂亀SSD偼丄偙偺僾僠僼儕乕僘偲偄偆徢忬傪敪惗偡傞偙偲偑偟偽偟偽偁傞亁偲僱僢僩側偳偱忣曬傪摼偰偄傑偟偨偑丄傑偝偐帺暘偺僷僜僐儞偱婲偒傞偲偼巚偭偰偄傑偣傫偱偟偨丅 丂懠偵丄儗僢僣僲乕僩偑俀戜偁傝傑偡偑俀戜偲傕SSD壔偟偰偄傑偡偑丄偙偪傜偼偳偆傕偁傝傑偣傫丅 丂SSD偼亀Crucial亁偲尵偆儊乕僇傕偺偱丄Crucial 512GB傪傾儅僝儞偱攦偄傑偟偰丄USB抂巕偵SSD傪愙懕偟丄僱僢僩偐傜僋儘乕儞僜僼僩傪僟僂儞儘乕僪偟丄姰慡僐僺乕傪峴偄丄崱傑偱巊偭偰偄偨SSD偲怴偟偄SSD傪岎姺偟傑偟偨丅 僋儘乕儞僐僺乕偱偡偐傜丄偢傏姺偊偡傞偩偗偱丄壗偺愝掕曄峏傕昁梫偑偁傝傑偣傫丅 丂寢壥偼丄怴偟偄SSD偱偼崱偺偲偙傠僾僠僼儕乕僘偑婲偒偰偄傑偣傫偺偱丄傑偢戝忎晇偐側偲巚偭偰偄傑偡丅 丂崱傑偱偺SSD偑夡傟偨偲偄偆偙偲偱偼側偔丄惓忢偵摦嶌偡傞偺偱偡偑丄SSD偼僨乕僞偺傗傝庢傝偑旕忢偵崅懍張棟偡傞偺偱丄偪傚偭偲偟偨僞僀儈儞僌偺僘儗偱丄僼儕乕僘傪婲偙偡傛偆偱偡丅慜偺SSD偵偼俀侽侽GB掱搙偺OS傗傾僾儕傗僨乕僞偑擖偭偰偄傑偟偨偺偱丄偙傟傪怴偟偄SSD偵僋儘乕儞揮憲偡傞偵偼丄俁侽暘傎偳偐偐傝傑偟偨丅 丂 丂偙傟偱偟偽傜偔條巕尒傪偟傑偡丅 |

俀侽侾俈擭俀寧俀俁擔乮栘乯

悽奅偼僒乕僶乕峌寕偵嶯偝傟偰偄傞両

尒抦傜偸儊乕儖偺揧晅僼傽僀儖偼愨懳偵奐偐側偄傛偆偵両

| 丂僀儞僞乕僱僢僩偺晛媦偱丄亀偄偮偱傕丒偳偙偱傕丒扤偲偱傕偮側偑傞亁帪戙偵側偭偨丅俬倧俿乮俬値倲倕倰値倕倲丂倧倖丂俿倛倝値倗倱乯偼丄偦傟傪峏偵曋棙側傕偺偲偟偰恑壔偟懕偗偰偄傞丅擔忢惗妶偱丄僗儅儂傗働僀僞僀側偳偼側偔偰偼側傜側偄嵟傕恎嬤側彜昳偵側偭偨丅偙傟傎偳丄悽奅偺恖偑恎偵晅偗傞彜昳偼懠偵尒摉偨傜側偄丅抝彈傪栤傢偢丄擭楊傪栤傢偢偱偁傞偐傜丄偡偛偄悢偩両 丂偝偰丄僱僢僩偱慡悽奅偵偮側偑傞偲偄偆偙偲偼丄偮側偑傞偙偲傪棙梡偟偰堦栕偗偟傛偆偲偄偆攜偑惗偠傞丅偦傟偼堦愄偼屄恖揑側庯枴偱丄僙僉儏儕僥傿傪攋傞偙偲偵嫽枴傪帩偪丄梀傃姶妎偱傗偭偰偄偨帪戙偑偁偭偨丅偄傢備傞僴僢僇乕偨偪偱偁傞丅 丂 丂僷僜僐儞偺俷俽傗僂傿儖僗僶僗僞乕側偳偼偦偆偄偆楢拞偲偟偺偓傪嶍傞愴偄傪懕偗偰偒偨丅偦偺寢壥丄梀傃姶妎偺僒僀僶乕峌寕偐傜丄師戞偵僄僗僇儗乕僩偟丄僾儘偺僒僀僶乕峌寕廤抍偑偱偒丄偦傟偑崙壠愴棯偲偟偰丄憡庤崙偺婡枾忣曬傪擖庤偟偨傝丄惌帯偺惌嬊偵娭學偡傞僒僀僶乕峌寕傪巇妡偗傞傛偆側丄傑偝偵僱僢僩愴憟偑孞傝峀偘傜傟傞傛偆偵側偭偨丅愭擔偺傾儊儕僇戝摑椞慖嫇偱傕丄儘僔傾偑僸儔儕乕恮塩偵懳偡傞拞彎傔偄偨峌寕傪峴偭偨偲曬偠傜傟偰偄傞丅 丂崙壠婡枾傗姱挕傕僒乕僶乕偵擖偭偰峌寕偡傞偙偲傕戝曄婋湝偝傟傞偑丄婇嬈偺僒乕僶傪峌寕偟丄偦偺僨乕僞傪搻傒庢傞峌寕傕帪乆曬偠傜傟偰偄傞丅戝婇嬈偼僙僉儏儕僥傿愱栧僠乕儉傪慻怐偟丄忢偵僒僀僶乕峌寕偐傜恎傪庣傞妶摦傪偟偰偄傞丅 丂 丂偦偙偱丄僒僀僶乕峌寕廤抍偑嵟嬤丄栚傪晅偗偰妶摦偟偩偟偨偺偑丄拞彫婇嬈偺僒乕僶偱偁傞丅幮堳偺儊乕儖偵拝栚偟丄儊乕儖傪憲傝偮偗偰丄揧晅僼傽僀儖傪奐偐偣傞偙偲偱丄偦偺僷僜僐儞偺僼傽僀儖傪彂偒姺偊偰偟傑偆丅摨帪偵幮撪偺僱僢僩偵偮側偑偭偰偄傞僷僜僐儞偵傕師乆偲姶愼偟丄幮撪偺偡傋偰偺僷僜僐儞傗僒乕僶乕偑姶愼偟偰偟傑偆丅 丂偦傟傪杊屼偡傞偨傔偵丄幮撪偺僱僢僩偺擖傝岥偵僙僉儏儕僥傿丒儖乕僞傪愝抲偟丄忢帪丄儊乕儖偺娔帇丄揧晅僼傽僀儖偺娔帇傪偟偰丄怤擖傪慾巭偟傛偆偲偄偆僔僗僥儉偑拲栚偝傟丄娭楢彜昳偺斕攧偑媫奼戝偟偰偄傞丅 丂僼傽僀儎乕丒僂僅乕儖偱夦偟偄揧晅僼傽僀儖傪嶍彍偡傞偺偩偑丄侾侽侽亾嶍彍偱偒傞傢偗偱偼側偔丄杴偦俋俈乣俋俉亾掱搙偺嶍彍偑壜擻偩偦偆偩丅僙僉儏儕僥傿婡婍偺夛幮偼俀係帪娫僱僢僩傪娔帇偟偰丄師乆偲敪惗偡傞怴庬偺償傿乕儖僗偺儚僋僠儞僜僼僩傪奐敪偟偰偼丄僱僢僩傪捠偠偰奺儐乕僓偵愝抲偝傟偨僙僉儏儕僥傿丒儖乕僞偺僜僼僩偺彂偒姺偊傪峴偄僶傽乕僕儑儞傾僢僾傪懕偗偰偄傞丅傑偝偵亀嵺尷側偄愴偄亁偵側偭偰偄傞丅 丂崱擔偼丄嬑柋愭偱曮忣曬偲偄偆夛幮偵棃偰捀偒丄僙僉儏儕僥傿丒儖乕僞偺愢柧夛傪暦偄偨丅偙偺夛幮偼僀僗儔僄儖惢偺僙僉儏儕僥傿丒儖乕僞偲償傿乕儖僗丒僜僼僩偺擔杮摿栺尦偲偟偰媫惉挿偟偰偄傞丅偦傟傎偳丄嵟嬤丄拞彫婇嬈傪慱偭偨僒僀僶乕峌寕偑憹偊偰偄傞偲偄偆偙偲偩丅 丂傕偟丄姶愼偡傞偲偳偆側傞偺偐丠丂堦椺傪帵偡偲丄 丂憲傜傟偰偒偨儊乕儖偺揧晅乮埑弅僼傽僀儖偺応崌偑懡偄乯僼傽僀儖傪僋儕僢僋偟偰偟傑偆偲丄弖帪偵僷僜僐儞撪偺僼傽僀儖傪彂偒姺偊偰丄傾僀僐儞偑戙傢傝丄奐偗側偄傛偆偵側偭偰偟傑偆丅 丂師偵僷僜僐儞夋柺偵丄亀偙偺忬嫷傪尦偵栠偟偨偄応崌偼丄巜掕偟偨怳崬愭偵俀價僢僩僐僀儞傪擺傔側偝偄亁偲尵偆儊僢僙乕僕偑昞帵偝傟傞丅俀價僢僩僐僀儞偼俈乣俉愮墌偖傜偄偩偦偆偩丅偙傟偼奀奜偺僴僢僇乕偺応崌偱丄懠偵偄傠傫側巜帵傗梫媮偺巇曽偑偁傞丅 丂梫媮妟傪嬧峴傗梄曋嬊偐傜怳崬偡傞偲丄僼傽僀儖偑暅媽偡傞応崌傕偁傞偑丄侾侽侽亾尦捠傝偵側傞偲偼尷傜側偄偦偆偩丅 丂 丂俬俿帪戙偵偼丄偦偺曋棙偝傪埆梡偟偰丄堦栕偗偟傛偆偲偄偆攜偑偨偔偝傫偄傞丅 丂偦傟偵堷偭偐偐傜側偄傛偆偵丄尒抦傜偸儊乕儖偑憲傜傟偰偒偰丄揧晅僼傽僀儖偑晅偄偰偄傞応崌偼奐偐偢偵偦偺傑傑丄儊乕儖偛偲嶍彍偟偰偟傑偆偙偲両丅 丂 丂嵟嬤丄彫惗埗偵傕丄偦傟傜偟偒儊乕儖偑昿斏偵撏偔傛偆偵側偭偨丅彫惗偼倕倧値倕倲偲償傿乕儖僗嬱彍宊栺傪偟偰偄傞偺偱丄倕倧値倕倲僒僀僪偱丄償傿乕儖僗偺嶍彍傪偟偰傕傜偭偰偄傞偼偢偵側偭偰偄傞偑丄偦傟傪偡傝敳偗偰擖偭偰偒偰偄傞傜偟偄丅 丂嬶懱揑側儊乕儖偺暥柺傪徯夘偡傞偲丄 丂嘆偍怽偟崬傒偺彜昳偺戭媫曋偺敪憲傪偟傑偟偨偺偱丄敪憲撪梕偺徻偟偄妋擣偼 丂丂丂揧晅僼傽僀儖傪奐偄偰妋擣偟偰壓偝偄丅 丂嘇偁側偨偺岥嵗偵***墌傪怳傝崬傒傑偟偨偺偱丄揧晅僼傽僀儖傪妋擣偟偰壓偝偄丅 偲偄偆傛偆側姶偠偺暥柺偱偡丅偡偖奐偄偰偟傑偆傛偆側婥傪偦偦傞暥柺偵側偭偰偄傑偡丅忢偵丄儊乕儖傪尒傞嵺偼丄婰壇偵側偄偙偲傗丄偍嬥偑傕傜偊傞偲偐丄栕偐傞偲偐丄偁側偨偑摉慖幰偱偡偲偄偆傛偆側昞尰偑偁傟偽嶍彍偡傞偙偲偱偡丅 昁偢乮埑弅偝傟偨乯揧晅僼傽僀儖偑拝偄偰偄傑偡丅 丂偙偺揧晅僼傽僀儖傪僋儕僢僋偡傞乮奐偔乯偙偲偱丄償傿乕儖僗偑妶摦奐巒偟傑偡丅 丂偡傋偰帺屓愑擟偱杊屼偡傞偟偐偁傝傑偣傫偺偱丄娒偄桿偄暥柺偺揧晅僼傽僀儖偼愨懳偵奐偐側偄偙偲偱偡丅 丂傕偟丄岆偭偰奐偄偰偟傑偭偨応崌偼丄忋婰偺傛偆偵亀嬥傪巟暐偊亁偲尵偆嫼偟傗丄梫媮暥偵側傝傑偡丅僷僜僐儞偺僉乕偼慡偔庴偗晅偗傑偣傫丅 丂暅媽偺巇曽偼丠 丂偦偆側傞偲丄嵟屻偺庤抜偼丄僷僜僐儞傪嫮惂廔椆偟丄揹尮傪擖傟丄嵞棫偪忋偘拞偵俛俬俷俽傪奐偄偰丄俫俢俢偺僼僅乕儅僢僩傪幚峴偟偰丄俷俽偐傜僀儞僗僩乕儖偟捈偡偐丄傑偨偼儕僇僶儕乕俢倁俢側偳偑偁傟偽丄偦傟偱岺応弌壸忬懺偵栠偡偙偲偱偡丅 丂俫俢俢偺僼僅乕儅僢僩傪偡傟偽丄崱傑偱巊偭偰偒偨傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傕丄懠偺偡傋偰偺僼傽僀儖偑徚嫀偝傟傑偡偺偱丄俫俢俢傪僼僅乕儅僢僩偟丄俷俽傪僀儞僗僩乕儖偟偨偁偲丄傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖偡傞偙偲偵側傝傑偡丅 丂傕偪傠傫丄傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩偵擖傟偨奺僨乕僞偼徚嫀偟偰偟傑偄傑偡偺偱丄僶僢僋傾僢僾傪庢偭偰偄側偄応崌偼庤尦偵僨乕僞偑柍偔側傝傑偡丅偙傟偼嵟埆偺応崌偱偡丅 丂偱偡偐傜丄弌棃傟偽丄廳梫側僨乕僞乮幨恀側偳傕娷傔乯偼帪乆丄暿偺奜晅偗俫俢俢乮倀俽俛抂巕晅偒乯側偳偱僶僢僋傾僢僾偟偰偍偗偽丄偦偺僨乕僞偼暅妶偱偒傑偡丅 丂偨偩偟丄奜晅偗俫俢俢傕丄僷僜僐儞偵偮側偓偭傁側偟偺応崌偼僷僜僐儞偑姶愼偡傟偽丄奜晅偗偺俫俢俢傕姶愼偡傞偐傕偟傟傑偣傫偺偱丄倀俽俛抂巕偱偮側偄偱偄傞応崌偼丄僶僢僋傾僢僾帪偩偗偮側偄偱丄偄偮傕偼奜偟偰偍偗偽埨怱偱偡偹丅 丂悽奅偺僒僀僶乕峌寕偑抧媴婯柾偱偳偺傛偆偵峴傢傟偰偄傞偐丠丂儕傾儖僞僀儉偱尒偊傞僒僀僩偑偁傝傑偡丅壓婰偺倀俼俴傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄丅悽奅抧恾偑昞帵偝傟丄偳偙偐偺崙偐傜丄偁傞崙偺搒巗偵慄偑怢傃傑偡丅偙傟偼峌寕尦偲峌寕憡庤乮僞乕僎僢僩乯傪昞帵偟偰偄傞偺偱偡丅偙傟偑尰忬偱偡丅堦擔偱悢昐枩審偺峌寕偑幚峴偝傟偰偄傑偡丅 丂僒僀僩偼@丂https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html 偱偡丅偙偺僒僀僩偼償傿乕儖僗姶愼側偳偺偼栤戣偁傝傑偣傫丅 奐偔偲丄儕傾儖僞僀儉偱忢帪僱僢僩偵偮側偑傝傑偡丅 撉崬偵彮偟丄帪娫偑偐偐傞応崌偑偁傝傑偡偺偱丄摦嶌昞帵偑奐巒偡傞傑偱偟偽傜偔懸偭偰偔偩偝偄丅 丂尒偰偄傞偲丄壗偐妝偟偄夋柺偱偡偑丄嫲傠偟偔昿斏偵峌寕偑幚峴偝傟偰偄傑偡傛丅 丂偔傟偖傟傕丄尒抦傜偸儊乕儖偺揧晅僼傽僀儖傪奐偔嵺偼拲堄偟偰壓偝偄丅 |

俀侽侾俇擭侾寧侾俁擔

Windows侾侽傊偺僶乕僕儑儞傾僢僾帪偼拲堄両

| 柧偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅 丂偍惓寧傕丄侾侽擔傪夁偓傟偽怴擭偺偛垾嶢傕壗偐敀乆偟偄傛偆側婥傕偟傑偡丅 崱擭偺惓寧偼丄杮摉偵壐傗偐偱丄抔偐偔嬤擭偵側偄俁儢擔偱偟偨丅 丂 丂枅擭丄尦扷偵嬤強偺惎揷柇尒媨偵弶寃偡傞偙偲偵偟偰偄傑偡丅 尦扷偺儁乕僕偱丄偦偺條巕偼傾僢僾偟偰偄傑偡偺偱丄偛棗捀偄偨偙偲偲巚偄傑偡丅 丂偍惓寧媥傒拞丄嬑傔偰偄傞夛幮偺怴暦偺曇廤嶌嬈傪偟偰偄傑偟偨偲偙傠丄僾儘僌儔儉偑搑拞偱偟偽偟偽掆巭偟傑偡丅 丂巊偭偰偄傞曇廤梡僜僼僩偼丄壠掚梡偲尵偊傞娙扨側DTP乮僨僗僋僩僢僾僷僽儕僢僔儞僌乯偑偱偒傞乽僷乕僜僫儖曇廤挿乿偲偄偆傕偺偱丄乽昅傑傔乿偱桳柤側僋儗僆偲偄偆傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪斕攧偟偰偄傞夛幮偺傕偺偱偡丅 丂崱傑偱丄俁擭娫傎偳偙傟傪巊偭偰偒傑偟偨偑丄摿偵栤戣側偔巊偄弉偟偰偒傑偟偨丅 偲偙傠偑丄崱夞丄曇廤拞偵丄亀Windows偑掆巭偟傑偟偨亁偲偄偆儊僢僙乕僕偑夋柺偵弌偰丄僷僜僐儞偑摦嶌掆巭偟偰偟傑偄傑偡丅 丂 丂巇曽側偔丄OK儃僞儞傪墴偡偲丄偦傟傑偱嶌嬈傪恑傔偰偒偨婰帠偑埲慜偺忬懺偵栠偭偰偟傑偄傑偡丅俀丄俁帪娫廤拞偟偰嶌嬈偟偰偒偨撪梕偑尦偵栠傞偲側傞偲丄偑偭偐傝偡傞偲摨帪偵摢偵偒傑偡丅 丂偦偙偱丄曇廤嶌嬈拞偵昿斏偵曐懚儃僞儞傪墴偟側偑傜丄嶌嬈傪恑傔傑偟偨丅僜僼僩偵偼丄帺摦曐懚偺僠僃僢僋儃僢僋僗偑偁傝丄偦偙偵侾暘枅乮偙傟埲忋偼抁偔偱偒側偄乯偲愝掕偟偰丄偐偮丄庤摦偱曐懚傪孞傝曉偟丄壗偲偐曇廤嶌嬈傪傗傝偁偘傑偟偨丅 丂偝偰偝偰丄崱傑偱挿擭丄偙偺僷僜僐儞偲丄偙偺傾僾儕僜僼僩偱曇廤嶌嬈傪偟偰偒偨偺偱偡偑丄側偤丄偙偆偄偆晄埨掕側摦嶌傪偡傞傛偆偵側偭偨偺偐丄偦偺棟桼傪峫偊偰傒傑偟偨丅 壗偐偺忦審偑埲慜偲曄傢偭偨偺偱偡丅壗偐側丠 丂僨僕僞儖婡婍傗僨僕僞儖僜僼僩偼丄偪傚偭偲偱傕愝掕傗丄堦暥帤偱傕曄傢傞偲丄摦嶌偟側偔側傝傑偡丅偦偺揰丄傾僫儘僌婡婍偼忦審偑曄傢偭偰傕堦墳偺摦嶌偼偟傑偡丅偨偲偊偽丄壒偺応崌偼壒検偑彫偝偔側偭偨傝丄榗傫偩傝偟傑偡偑丄壒偼壗偲偐弌偰偒傑偡丅 偙偺曈偺摦嶌偺巇曽偺堘偄偑丄僨僕僞儖偲傾僫儘僌偺戝偒側堘偄偲尵偊傑偡丅 丂偝偰丄埲慜偲壗偑曄傢偭偨偺偐丠丂偱偡丅 丂 丂僷僜僐儞偺OS偼埲慜偼丄Windows7 Home Premium 64價僢僩傪巊偭偰偄傑偟偨丅 嵟嬤丄僀儞僞乕僱僢僩偵偮側偖偲丄儅僀僋儘僜僼僩偐傜昿斏偵夋柺忋偵Windows10偵傾僢僾僌儗乕僪偡傞傛偆偵懀偡昞帵偑弌傑偡丅偙傟偼奆偝傫傕婥偯偐傟偰偄傞偲巚偄傑偡丅 丂巹偑丄崱巊偭偰偄傞僷僜僐儞偼丄僨僗僋僩僢僾偑侾戜乮挻崅懍摦嶌昳偱嶌嬈梡乯丄偦傟偲 僲乕僩僽僢僋偑俁戜偁傝傑偡丅 丂僲乕僩偼丄儗僢僣僲乕僩CF-N9乮侾係僀儞僠乯偑侾戜丄儗僢僣僲乕僩CF-B10乮侾俆僀儞僠墶挿乯偑侾戜丄ASUS丂UltraBook乮侾俆僀儞僠墶挿乯偑侾戜偺寁俁戜偑庤尦偵偁傝傑偡丅 丂 丂偙偺撪丄CF-N9偲ASUS偼偡偱偵Windows10偵傾僢僾僌儗乕僪偟傑偟偨丅 偦偺屻丄摿偵栤戣側偔巊梡偱偒偰偄傑偡偺偱丄Windows10傕側偐側偐偺傕偺偩偲婥傪傛偔偟偰巊偭偰偄傑偟偨丅 丂 丂僲乕僩PC偱偼摿偵栤戣偑尒摉偨傝傑偣傫偺偱丄僨僗僋僩僢僾PC傕Win10偵曄偊傛偆偲寛怱偟丄侾侾寧弶傔崰偩偭偨偲巚偄傑偡偑丄Win10偵僶乕僕儑儞傾僢僾偟傑偟偨丅 丂僶乕僕儑儞傾僢僾帺懱偼丄僲乕僩PC偱傕傗傝傑偟偨偺偱丄栤戣側偔僗儉乕僘偵姰椆偟丄堦墳慡晹偺僜僼僩偑棫偪忋偑傝丄惓忢摦嶌偡傞偙偲傪妋擣偟傑偟偨丅傛偟傛偟偲偄偆忬懺偱偟偨丅 丂偲偙傠偑丄亀僷乕僜僫儖曇廤挿亁偱怴暦偺曇廤嶌嬈拞偵丄Windows偑摦嶌掆巭偲偄偆忬懺偑昿斏偵婲偒傑偟偨丅 丂偙偺怴暦偼擭偵俁夞敪峴偟傑偡偺偱丄侾侾寧弶傔崰偵丄Win10偵僶乕僕儑儞傾僢僾偟偨帪偼偦偺曇廤嶌嬈偺巇帠偑側偐偭偨偺偱丄偙偺僜僼僩傪巊偆偙偲傕側偐偭偨偺偱偡丅堦墳丄曇廤挿偺夋柺偑棫偪忋偑傝丄惓忢偵昞帵偝傟傞偲偙傠傑偱偼妋擣偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄怴暦偺嶌惉偺傛偆側幚嵺偺擖椡偼偟偰偄傑偣傫偱偟偨丅偙傟偑妋擣楻傟偱偟偨丅 丂偙偺敪攧尦偱偁傞僋儗僆偺儂乕儉儁乕僕偱挷傋偰傒傑偡偲丄巹偑巊偭偰偄偨乽僷乕僜僫儖曇廤挿乿偼埲慜偺傕偺偱丄僶乕僕儑儞俉偱偟偨丅 尰嵼偺堦斣怴偟偄偺偼丄僶乕僕儑儞侾侾偵側偭偰偄傑偡丅 丂Windows10偵丄僶乕僕儑儞俉偼懳墳偱偒偰偄傑偣傫偲偄偆偙偲偱偟偨丅 偟偐偟丄僶乕僕儑儞俉偼Windows7偵偼懳墳偟偰偄傞偺偱丄埲慜偼偙偺慻傒崌傢偣偱惓忢摦嶌偟偰偄偨偺偱偡丅偙偺偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅 丂偦傟側傜丄Windows10傪尦偺Windows7偵栠偦偆偲巚偭偨偺偱偡偑丄僶乕僕儑儞傾僢僾偟偰侾偐寧娫乮俁侾擔埲撪乯側傜丄尦偵栠偣傞傛偆偵側偭偰偄傑偡偑丄俁侾擔娫傪夁偓傞偲丄屆偄Windows偺僾儘僌儔儉偼姰慡偵嶍彍偝傟偰偟傑偄丄尦偵栠偣側偄偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅 丂 丂偙偺栿偼丄屆偄僶乕僕儑儞傪偦偺傑傑僴乕僪僨傿僗僋忋偵曐懚偡傞偲丄戝偒側梕検傪怘偄傑偡偺偱丄僴乕僪僨傿僗僋梕検傪寉偔偡傞偨傔偵丄Wondows侾侽偱侾偐寧巊梡偟偰丄姷傟偰傛傠偟偗傟偽嶍彍偡傞偲偄偆傢偗偱偡丅偙傟偼偙傟偱棟孅偲偟偰偼擺摼偱偒傑偡丅 丂梫偼丄巹偺応崌偼傕偆偦偺桺梊婜尷偑夁偓偰偟傑偭偨偺偱丄暅婣偝偣傞Windows7偑僴乕僪僨傿僗僋偐傜嶍彍偝傟偨偺偱偡丅傕偆尦偵偼栠偣傑偣傫丅 丂偦偙偱丄Windows10偵懳墳偟偰偄傞偲偄偆亀僷乕僜僫儖曇廤挿亁僶乕僕儑儞侾侾傪巇曽側偔攦偄傑偟偨丅彜昳敔偵偼丄僶乕僕儑儞侾侾偼丄Windows10偵懳墳偲柧婰偟偰偄傑偡丅 丂偙傟傪僀儞僗僩乕儖偟偨偺偱丄栤戣偑夝寛偟偨偲巚偄傑偟偨偑丄怴偟偄僶乕僕儑儞侾侾偱傕摨條偺徢忬偑弌偰丄搑拞偱亀Windows偺摦嶌偑掆巭偟傑偟偨亁偲偄偆昞帵偑弌傑偡丅 丂偦偙偱丄敪攧尦偺僋儗僆偵揹榖偟傑偟偨偲偙傠丄庴偗晅偗偼帺摦墳摎偱丄乽偍媞條偺夛榖傪昳幙岦忋偺偨傔榐壒偝偣偰捀偄偰偄傑偡乿偲偄偆偍寛傑傝偺傾僫僂儞僗偲摨帪偵丄乽偙偺捠榖偵偼丄俀俁昩枅偵侾侽墌偺旓梡偑妡偐傝傑偡乿偲偄偆傾僫僂儞僗偑偁傝傑偟偨丅 丂 丂巇曽側偔丄揹榖戙傪婥偵偟側偑傜丄庤抁偵徢忬傪揱偊傑偟偨偲偙傠丄憡庤偺彈惈偐傜偁傑傝梫椞傪摼側偄曉帠偱丄Windows偺傾僇僂儞僩傪暿偺怴偟偄傕偺偵曄偊偰傒偰壓偝偄偲偄偆偙偲偱偟偨偺偱丄偦傟傪傗偭偰傕僟儊偱偟偨丅傗傝曽偑傑偢偐偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅 丂偙傟埲忋丄挿乆偲揹榖偱榖偟偰傕丄儔僠偑偁偐側偄偺偲丄揹榖戙偼偙偪傜帩偪偲偄偆忦審偱偡偺偱丄搑拞偱愗傝傑偟偨丅 丂寢嬊丄懳嶔偼丄僷僜僐儞偺OS傪尦偺Windows7偵栠偡塇栚偵側傝傑偟偨丅 丂Windows7偼庤尦偵DVD惓婯斉偺傕偺偑偁傝傑偡偺偱丄僀儞僗僩乕儖帺懱偼慡偔栤戣偼側偄偺偱偡偑丄僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偵側傝傑偡偺偱丄偡傋偰偺僨乕僞丄僪儔僀僶乕丄ID丄僷僗儚乕僪側偳傪僐僺乕傪庢傜側偄偲尦偵栠傝傑偣傫丅偦偺嶌嬈偵惓寧媥傒傪巊偄愗傝傑偟偨丅 丂堦斣嬯楯偟偨偺偼丄傾僾儕働乕僔儑儞傪僀儞僗僩乕儖偡傞偲丄昁偢惢昳斣崋丄ID斣崋丄埲慜搊榐偟偨僷僗儚乕僪側偳傪暦偄偰偒傑偡偑丄慡晹帠慜偵儊儌傪偲偭偰偍偄偨偮傕傝偑堦晹丄庢傝朰傟偰偄偨傝偟偰丄嬯楯偟傑偟偨丅 丂寢嬊丄嵟屻傑偱偆傑偔備偐偢丄傗偭偲偮側偑偭偨偺偼丄偙偺儂乕儉儁乕僕價儖僟乕偱偡丅 偦偆偄偆傢偗偱丄偍惓寧偺侾寧侾擔晅偗偺婰帠偼丄OS偑Windows10偺忬懺偱彂偗偨偺偱偡偑丄偦偺屻丄OS傪Windows7偵栠偟偨偨傔丄愝掕偑偆傑偔備偐偢傗偭偲儂乕儉儁乕僕偑僒乕僶偵偮側偑偭偨偺偱丄偦偺巚偄傪傑偲傔傑偟偨丅 丂偦偆偄偆傢偗偱儅僀僋儘僜僼僩偐傜丄昿斏偵Windows俉傗丄俈偐傜Windows侾侽偵傾僢僾僌儗乕僪傪偡傞傛偆偵懀偝傟傑偡偑丄巊偭偰偄傞傾僾儕僜僼僩偵傛偭偰偼丄Windows10偱惓忢偵摦嶌偟側偄傕偺偑偁傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅 丂壗偑堷偭偐偐偭偰摦嶌偑搑拞偱掆巭偟偨偺偐尨場偼暘偐傝傑偣傫偑丄堦偮婥偵偐偐傞偙偲偼丄亀僷乕僜僫儖曇廤挿亁僶乕僕儑儞侾侾偲丄Windouws侾侽偺俇係價僢僩斉偲偺憡惈偺栤戣偐傕偟傟傑偣傫丅 丂傂傚偭偲偡傟偽丄Windows10丂俁俀價僢僩斉傪僀儞僗僩乕儖偡傟偽丄栤戣偑婲偒側偐偭偨壜擻傕偁傝傑偡丅偦偺偙偲偼Windows10偺俁俀價僢僩斉傪僀儞僗僩乕儖偟偰摦嶌傪妋擣偡傟偽暘偐傝傑偡偑丄傕偆偙傝偛傝偱偡丅 丂晛捠偺嶌嬈傪偡傞曽偼俇係價僢僩斉傪擖傟傞傛傝丄俁俀價僢僩斉偺Windows傪巊偆曽偑埨掕偟偰摦嶌偡傞傛偆偱偡偺偱丄偙偪傜傪悇彠偟傑偡丅 丂俇係價僢僩斉偼壢妛寁嶼傗丄崅懍偺僎乕儉儅僔乕儞僜僼僩傪摦偐偡偵偼揔偟偰偄傞傛偆偱偡偑丄変乆偺傛偆側嶌嬈儗儀儖偱偼丄俁俀價僢僩斉偺曽偑儀僞乕偲尵偊傑偡丅 丂尐偺偙傞榖偱嫲弅偱偟偨偑丄Windows俉傗丄俈偐傜丄Windows10偵僶乕僕儑儞傾僢僾偟傛偆偲峫偊偰偄傞曽偼丄忋偺傛偆側偙偲偑婲偙傝摼傞偙偲傪妎屽偺忋偱峴偭偰壓偝偄丅 丂僶乕僕儑儞傾僢僾偟偨屻偱晄搒崌偑偁傟偽丄尦偺Win俉傗俈偺僶乕僕儑儞偵娙扨偵栠偣傑偡偑丄偦偺婜娫偼俁侾擔娫偲偄偆偙偲偱偡丅 丂偦傟偑夁偓傞偲丄彫惗偺傛偆偵丄堦偐傜僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偡傞塇栚偵側傝傑偡丅 丂 丂夋柺忋偵丄婙儅乕僋乮婙偺傾僀僐儞乯偑昞帵偝傟丄偦偙傪僋儕僢僋偡傞偲丄Win10傊偺傾僢僾僌儗乕僪傪懀偝傟傑偡丅 丂偙偺昞帵偑抦傜偸娫偵丄尰傟偰偄傞偲巚偄傑偡丅 丂傕偟丄偙偺儅乕僋偑傔偯傜偵側傞応崌偼丄昞帵傪偟側偔偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅婙儅乕僋偑昞帵偝傟偰偄傞僣乕儖僶乕偺嬻偄偰偄傞偲偙傠傪塃僋儕僢僋偡傞偲丄巐妏偺榞偑昞帵偝傟丄偦偺堦斣壓偵僾儘僷僥傿偑偁傝傑偡丅偙傟傪嵍僋儕僢僋偡傞偲丄僞僗僋僶乕偲僗僞乕僩儊僯儏乕偺僾儘僷僥傿偲偄偆榞偑昞帵偝傟傑偡丅嵍忋偺昞帵偑僞僗僋僶乕偵側偭偰偄傞偙偲傪妋擣偟丄偦偺恀傫拞曈偵捠抦椞堟偲偄偆棑偑偁傝丄偦偺拞偵僇僗僞儅僀僘乮C)偲偄偆儃僞儞偑偁傝傑偡丅偙傟傪嵍僋儕僢僋偡傞偲丄僞僗僋僶乕偵昞帵偡傞傾僀僐儞偲捠抦偺慖戰偲偄偆昞帵偺榞偺拞偵丄GWX乮Windows10傪擖庤偡傞乯偺塃懁偺敔偺塃嬿偺嶰妏偺僾儖僟僂儞傪僋儕僢僋偟丄 偦偺拞偐傜丄傾僀僐儞偲捠抦傪旕昞帵傪慖傃傑偡丅 嵍壓偺仩僞僗僋僶乕偵忢偵偡傋偰偺傾僀僐儞偲捠抦傪昞帵偡傞偵偼僠僃僢僋傪擖傟側偄偙偲丅偦偟偰OK傪僋儕僢僋偡傟偽丄僞僗僋僶乕偺Win10偺婙儅乕僋偼昞帵偝傟傑偣傫丅 帺屓愑擟偱傗偭偰傒偰壓偝偄丅偙傟偱丄傢偢傜傢偟偝偑夝徚偱偒傑偡丅 埲忋丄偛嶲峫傑偱丅 |

2014擭6寧21擔乮搚乯

僲乕僩僷僜僐儞偺SSD姺憰嶌嬈

俀侽侾係擭係寧俋擔(悈)

WindowsXP僒億乕僩廔椆丅壗偑婲偒傞偺偱偟傚偆偐丠

| 悽偺拞偵偼丄偄傠偄傠側恖偑廧傫偱偄傞丅帺暘偼寬峃偵拲堄偟偰偄傞偐傜崱傑偱丄擭堦搙偺掕婜寬峃恌抐傗恖娫僪僢僋偵峴偭偨偙偲偑側偄丅偱傕慡偔尦婥偱丄払幰偱曢傜偣偰偄傞丅戝曄寢峔側偙偲偩偲巚偆丅媡偵枅擭丄掕婜揑偵恖娫僪僢僋傪庴恌偟偰丄堛幰偐傜拲堄偝傟傞悢抣偵懳偟偰婥傪傕傫偱丄怘帠偵婥傪尛偭偨傝丄塣摦偺偨傔曕偄偨傝丄僗僀儈儞僌偵捠偆恖傕懡偄丅恖偦傟偧傟偺惗妶傪憲偭偰偄傞丅 丂 丂恖娫僪僢僋傪偒偪偭偲庴偗偰偄傞偐傜丄僈儞偵偐偐傜側偄偲偐丄昦婥偵側傜側偄偲偄偆曐徹偼慡偔偲尵偭偰側偄丅偟偐偟丄懱偺曄壔傗丄弶婜偺昦婥偺敪尒偑偱偒傞壜擻惈偑崅偄丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄憗偔埆偄挍岓傪抦傞偨傔偱偁傞丅 丂偄傛偄傛丄崱擔丄WindowsXP偺僒億乕僩偑廔椆偡傞擔偑棃偨丅偄偭偨偄壗偑婲偒傞偺偐偲丄僱僢僩忋傗僷僜僐儞嶨帍側偳偱婰帠偑戲嶳嵹偭偰偄偰丄戝曄婥偵偐偐傞偙偲偱偁傞丅俀寧俀係擔偵傕偙偺僒億乕僩廔椆偲偄偆堄枴偵偮偄偰弎傋偨偺偱丄崱擔偼彮偟堘偭偨妏搙偐傜彂偄偰傒偨偄丅 怓傫側婰帠偑徯夘偝傟偰偄傞拞偱丄嫽枴怺偔撉傫偩傕偺傪擇偮徯夘偡傞丅 丂堦偮偼丄儅僀僋儘僜僼僩幮偼Windows8摍傊偺堏峴傪彠椼偟偰偄傑偡偑丄壓婰偺棟桼偱変乆擔杮偩偗偑Windows8側偳偵堏峴偟偰傕丄僂僀儖僗姶愼偺嫼埿偼柍偔側傜側偄偲尵傢傟偰偄傞偙偲偱偡丅 偦偺攚宨偼丄 丂仠傾儊儕僇偼廈寈嶡傕倃俹傪巊偄懕偗偰偄傞丅 丂仠拞崙偼偦傕偦傕奀懐斉倃俹傪巊偄懕偗偰偄傞偟丄偦偺奀懐斉偺僒億乕僩巗応偑 丂丂嫄戝偱惉弉偟偰偄傞丅 丂丂偩偐傜丄儅僀僋儘僜僼僩偼拞崙偵娭偟偰偼娗棟偺偟傛偆偑側偄偲懳墳傪掹傔偨丅 丂仠僞僀弶傔搶撿傾僕傾偱偼丄奀懐斉OS偑旕忢偵懡偄丅 丂丂OS柍偟偺僷僜僐儞偑揦摢偺50%埲忋傪愯傔偰偄傞丅 丂仠傾僼儕僇娷傓屻恑崙偼丄俋妱偑倃俹傗偦傟傛傝慜偺僶乕僕儑儞傪巊偄懕偗傞丅 僀儞僞乕僱僢僩偼僶働僣儕儗乕幃偵偮側偑偭偰偄傞偐傜丄抧媴偺偛偔堦晹(擔杮乯偑戝憶偓傪偟偰傕傎偲傫偳堄枴偑側偄丅 抧媴忋慡偰偺XP婡偑柍偔側傜側偄尷傝丄僂僀儖僗姶愼偺嫼埿偼巆傞丅慡偰偼僱僢僩偱宷偑偭偰偄傞偐傜偲偄偆尵偄暘丅丂丂側傞傎偳桴偗傞両偲巚偄傑偡偐丠 怣偠傞丄怣偠側偄丄偼婱曽偺帺桼偱偡丅 丂傕偆堦偮偺尵偄暘偼丄彮偟挿偔側傝傑偡偑丄徯夘偟傑偡丅 廋惓僾儘僌儔儉偑儕儕乕僗偝傟側偔側傞埲忋丄僒億乕僩偑廔椆偡傞慜偐傜婥傪偮偗偰偄偨偙偲埲奜偵婥傪偮偗傜傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅丅 丂仠偙傟偐傜敪尒偝傟傞惼庛惈偵偼懳墳偱偒側偄 丂偱偒傞偙偲偲尵偊偽丄僂僀儖僗懳嶔僜僼僩偺僷僞乕儞傪嵟怴偵曐偭偰丄EMET乮Enhanced Mitigation Experience Toolkit丄儅僀僋儘僜僼僩偑採嫙偡傞乽峌寕娚榓乿僣乕儖乯傪僀儞僗僩乕儖偡傞偔傜偄偱偡丅 偱傕丄僂僀儖僗懳嶔僜僼僩偺僷僞乕儞僼傽僀儖傪嵟怴偵曐偭偰傕丄100亾専抦偟偰僽儘僢僋偡傞偙偲偼晄壜擻偲偄偆偺偼廃抦偺帠幚偱偡丅 乽怴宆償傿乕儖僗偺54亾偼懳嶔僜僼僩偱専抦偱偒偢乗乗NTT僌儖乕僾偑暘愅乿 EMET傪僀儞僗僩乕儖乮僀儞僗僩乕儖壜側偺偼SP3埲崀乯偟偨偲偟偰傕丄償傿乕儖僗攔彍擻椡偼丄Windows 7埲崀偵僀儞僗僩乕儖偡傞偺偲斾傋偰楌慠偲偟偨嵎偑偁傝傑偡丅 丂暯偨偔尵偆偲丄XP + EMET偲丄怴偟偄Windows OS + EMET偲傪斾妑偡傞偟偨応崌丄慜幰偺傎偆偑杊屼婡擻傪夞旔偱偒傞梋抧偑懡暘偵偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅 偙傟偐傜敪尒偝傟傞偱偁傠偆惼庛惈傊偺峌寕傪娚榓偡傞偙偲偑枮懌偵偱偒側偄傢偗偱偡丅 丂仠XP傪巊偄懕偗傞偺偼寬峃曐尟傪帩偨側偄惗妶偺傛偆側傕偺 丂Windows XP傪偙傟偐傜傕巊偄懕偗傞偙偲偼丄偪傚偭偲偨偲偊偼埆偄偐傕偟傟傑偣傫偑乽寬峃曐尟傪帩偨偢偵惗妶偡傞偙偲乿偵嬤偄偲尵偊傑偡丅 丂偄偔傜昦婥偵側傜側偄傛偆偵寬峃揑側惗妶傪怱偑偗偰傕恖娫偼昦婥偵側偭偰偟傑偄傑偡丅寬峃曐尟偑側偗傟偽婥偑墦偔側傞傛偆側嬥妟傪巟暐偆偙偲偵側傞壜擻惈傕偁傝傑偡丅幚旓傪巟暐偆偙偲偵偨傔傜偄傪姶偠偰昦堾偵峴偐偢丄偩傑偟偩傑偟惗妶傪偟偰偄偨傜庢傝曉偟偺偮偐側偄忬懺偵側傝丄嵟埆偺応崌巰傫偱偟傑偄傑偡丅 丂偙傟傪僐儞僺儏乕僞偱尵偆偲僂僀儖僗偵姶愼偟丄僨乕僞偑攋夡偝傟偨傝搻傒弌偝傟偨傝偡傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅 丂慖戰偲偟偰偼丄 丂丒僒億乕僩偑愗傟傞慜丄嵟埆丄愗傟偰娫傕側偔偵僒億乕僩偑宲懕偟偰偄傞OS偵忔傝丂丂姺偊傞庤娫偲偍嬥傪偐偗傞丄暐偆丅 丂丂僷僜僐儞偐傜丄僞僽儗僢僩側偳偵偡傞偲偄偆慖戰巿傕偁傝傑偡 丂丒晄岾偵傕旐奞偵偁偭偨偲偒偼掹傔傞丅 偺擇戰偱偡丅傕偪傠傫丄屻幰偺慖戰巿傪慖傫偩応崌偼丄偳傫側偵偍嬥傗庤娫傪偐偗偰傕曗偊側偄壜擻惈傕偁傝傑偡丅偨偲偊偱尵偭偨乽巰乿偑懸偭偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅 丂偲偼偄偊丄偦偆偄偭偨偙偲偑昁偢婲偒傞偲傕尵偄愗傟傑偣傫丅 Windows XP傪巊偄懕偗偨偐傜偲偄偭偰丄100亾戝曄側偙偲偵側傞偲偼尷傝傑偣傫丅 偩偐傜丄栵夘側偺偱偡丅 偝傑偞傑側棟桼偐傜忔傝姺偊傜傟側偄恖偼丄偨偔偝傫偄傞偲巚偄傑偡丅 丂崱丄偍嬥偲庤娫傪偐偗傞偐丄壗偐偁偭偨偲偒偵偍嬥偲庤娫傪偐偗傞偐偱偡丅 孞傝曉偟偵側傝傑偡偑丄屻幰偼庢傝曉偟偑偮偐側偄壜擻惈偑偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅 傑偨丄懠偺恖偵傕柪榝傪偐偗傞偙偲偵傕側傝傑偡丅 丂Windows XP傪巊偄懕偗傞偨傔偵偼丄偙偺帠幚傪摜傑偊偨忋偱偺乽妎屽乿側偺偩偲巚偄傑偡丅丂屻夨愭偵棫偨偢偱偡丅 丂僷僜僐儞傪嬈柋傗庯枴偱妶梡偟偰偄傞恖偼丄憗偔嵟怴偺僷僜僐儞偵擖傟懼偊傞偙偲傪偍姪傔偟傑偡丅偦偺棟桼偼丄 嘆嵟怴偺僷僜僐儞偼埨偔側偭偨偙偲 嘇怴偟偄OS偱偁傞Windows8傗俉丏侾偑搵嵹偝傟偰偄傞偺偱埨怱丅 嘊崅惈擻偱丄巊偭偰偄偰摦嶌偑憗偔丄婥帩偪偑偄偄丅巇帠偑偼偐偳傞丅 偲偄偆偙偲偱偡丅 |

2014擭2寧24擔乮寧乯

WindowsXP偺僒億乕僩廔椆偺堄枴偲懳墳

| 丂戝曄側偙偲偵側偭偨? 巊偄傗偡偔丄巊偄姷傟偰偄偨僷僜僐儞偺OS偱偁傞WindowsXP偺僒億乕僩偑偙偺4寧9擔傪傕偭偰懪偪愗傜傟傞丄廔椆偲側傞丅 捠忢丄僷僜僐儞傪巊偆忋偱偼慡偔崱傑偱偳偍傝巊偊傞偲偄偆堄枴偱偼壗傜栤戣偼側偄丅丂壗偑栤戣側偺偐丠丂儅僀僋儘僜僼僩偺僂僃僽忋偺敪昞傪徯夘偟傑偡丅 撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丂***************************************************************

梫偼丄 嘆儅僀僋儘僜僼僩偼OS傪奐敪偟偰丄5擭娫偼愑擟傪傕偭偰夵椙傗懳嶔傪偡傞丅 嘇偦偺屻丄偝傜偵5擭娫偼儊乕僇愑擟偲偟偰僙僉儏儕僥傿側偳偺栤戣偑偁傟偽搒搙 丂丂懳墳偡傞丅 嘊OS傪奐敪偟偰丄5擭乣10擭宱偮偲丄媄弍恑曕偑寖偟偔丄OS偺巊偄彑庤傗僴乕僪偲 丂丂偺娭學偱怴偟偄僜僼僩偵偟偨曽偑偄傠傫側柺偱偍媞條偺偨傔偵側傞丅 嘋奜晹偐傜偺僙僉儏儕僥傿朩奞儗儀儖傕忋偑傝丄屆偄峫偊曽偺OS偱偼丄僜僼僩偺峔憿丂丂忋丄僙僉儏儕僥傿懳嶔偵尷奅偑偁傞丅 嘋偩偐傜丄10擭偱僒億乕僩傪懪偪愗傝丄儐乕僓偵偼怴偟偄OS偵堏峴偟偰傕傜偄偨偄丅 偲偄偆偙偲偩丅 丂偙傟偵偼亀杮壒偲寶慜乿偑偁傝丄寶慜偼偦偆偄偆偙偲偩丅偟偐偟杮壒偼丄偄偮傑偱傕摨偠OS傪巊傢傟傞偲丄彜昳乮OS偲偄偆僜僼僩乯偑攧傟側偄偺偱丄偦偆偄偆寶慜傪懪偪弌偟偰丄愗傝懼偊傪懀恑偟傛偆偲偟偰偄傞丅 丂 丂帺暘偺愑擟偱丄崱傑偱偺Windows XP傪巊偄懕偗偨偄恖偼偦偺傑傑巊偊偽偄偄丅 偨偩偟丄償傿乕儖僗偵斊偝傟傞婋尟惈偑崅傑傞偙偲偼妎屽偟側偗傟偽側傜側偄丅 帺屓愑擟偱傗傟偽偄偄偩偗偺偙偲丅 丂妋偐偵丄10擭偲偄偆嵨寧偼丄僨僕僞儖敿摫懱偺暘栰偱偼偲偰偮傕側偄媄弍恑壔傪悑偘傞帪娫偺挿偝偵側傞丅亀儉乕傾偺朄懃亁偱丄亀敿摫懱慺巕偺廤愊搙偼2擭敿偱2攞偵側傞亁偲偄偆恑壔傪悑偘傞晹昳偱偁傝丄10擭娫偱偼側傫偲16攞偺廤愊搙偵側傝丄10擭慜偺僷僜僐儞偲偼斾妑偵側傜側偄崅惈擻壔偑恑傒丄崅懍張棟偑偱偒傞傛偆偵側傞丅偦偺僴乕僪懁偺崅惈擻丄崅懍惈傪惗偐偟偨僜僼僩僂僃傾傪慻傒崬傓偲僷僜僐儞偺惈擻偼奺抜偵傛偔側傞丅 丂僷僜僐儞偼僴乕僪僂僃傾偲僜僼僩僂僃傾偺憡忔嶌梡偱摦偄偰偄傞偺偱丄10擭慜偺OS偱偁偭偨WindowsXP偑偄偔傜摉帪偺慺惏傜偟偄僸僢僩彜昳偱偁偭偨偲偟偰傕丄峫偊傛偆偵傛偭偰偼丄傕偆屆廘偄僜僼僩偲尵偊傞偺偩傠偆丅 丂Win XP偺師偵弌偨Win Vista偲偄偆OS偼戝曄摦偒偑抶偔偰巊偄偯傜偄傕偺偱晄昡偱偁偭偨丅偦偺屻偺Windows7偼Vista偺寚揰傪夵慞偟丄戝曄巊偄傗偡偔崅懍摦嶌偡傞OS偱偁偭偨丅 丂偙偺Windows俈乮2007擭敪攧乯傕敪攧屻10擭丄2017擭偵僒億乕僩廔椆偲側傞偲傾僫僂儞僗偝傟偰偄傞丅尰嵼偼Windows8傑偨偼8.1偵側偭偨偑丄偙傟偼偁傑傝巊偄彑庤偑傛偔側偄傛偆偵巚偆丅崱偼Win7偑堦斣巊偄傗偡偄丅 丂儅僀僋儘僜僼僩偼僷僜僐儞OS偱偼堦悽傪晽阹偟偨丅價儖僎僀僣偼屄恖帒嶻偑70挍墌傪忋傞偲尵傢傟偨丅堦崙偺崙壠梊嶼暲傒偺帒嶻傪堦恖偱庤偵擖傟偨丅壄枩挿幰偳偙傠偱偼側偄丅寘堘偄偵戝偒側帒嶻偩丅 丂 丂偦偺忢彑僜僼僩儊乕僇偱偁偭偨儅僀僋儘僜僼僩偑崱丄嬯愴偟偰偄傞丅 偦傟偼丄彜昳偑僷僜僐儞拞怱偐傜丄僗儅儂傗iPad側偳偺儌僶僀儖丄僞僽儗僢僩抂枛偵拞怱偑堏偭偰偒偨偨傔丄僷僜僐儞偼僆僼傿僗儐乕僘偑拞怱偲側傝丄僷乕僜僫儖儐乕僘偱埑搢揑偵悢偑攧傟傞彜昳偼僗儅儂偵側偭偨丅偙偺僗儅儂偺OS偼儅僀僋儘僜僼僩幮偑弌抶傟偰丄斠夞嶔偑懪偰偰偄側偄丅尵傢偽抲偄偰偒傏傝傪怘偭偨宍偵側偭偰偄傞丅 僗儅儂偺OS偵偼傾儞僪儘僀僪偑俈俉亾丄傾僢僾儖偺iOS偑侾俈丏俇亾丄偦偺懠偲側偭偰偄傞丅偦偺懠偺悢亾偺拞偵丄WindowsPhone偑俁亾丄偦偟偰嵟嬤憹壛偟偰偒偨偺偑FF乮FireFox乯偲偄偆OS偑1.3亾偵側偭偰偄傞丅 丂僷僜僐儞偺OS偺嫄恖偩偭偨儅僀僋儘僜僼僩幮偱偡傜丄帪戙偺棳傟偺拞偱丄僗儅儂偺帪戙偺摓棃傪撉傒愗傟側偐偭偨偨傔傾儞僪儘僀僪偵偟偰傗傜傟偨丅偪側傒偵丄偙偺傾儞僪儘僀僪偲偄偆OS偼Google幮偺傕偺偱丄iOS偼傾僢僾儖幮惢偺傕偺丅 丂儅僀僋儘僜僼僩偼WindowsPhone偱姫偒曉偟傪婜偟偰偄傞偑丄崱偺偲偙傠俁亾僔僃傾偵棷傑偭偰偄傞丅偙偙偵傕惙幰昁悐偺巔偑偪傜偮偄偰偄傞丅 丂偙偆偄偆摦偒傪尒偰偄傞偲丄悽偺拞偵亀愨懳亁傑偨偼亀塱墦偺惙幰乮彑幰乯亁偲偄偆偙偲偼偁傝摼側偄傛偆偩両丅 丂傾儊儕僇偑1930擭乣50擭戙偵斏塰傪鎼壧偟悽奅偺儕乕僟偵孨椪偟偨丅偦偺屻丄擔杮偑婃挘偭偰乬Japan is No.1乭偲尵傢傟傞帪戙傪寎偊偨丅偦偟偰丄崱丄擔杮偼娯崙傗拞崙偺屻恛傪攓偡傞傛偆側巔偵側偭偰偄傞丅 丂崙椡偺惙悐傪尒偰傕丄偙偺傛偆偵惉挿偡傞崙偲丄掆懾偡傞崙偲丄悐戅偡傞崙偑偁傞丅摨條偵婇嬈偵傕尵偊傞丅偦偟偰丄彜昳偵傕摨條側偙偲偑尵偊傞丅尵偄姺偊傟偽丄偳偆偄偆棫応偵偄偰傕丄斶娤偡傞偙偲偼側偄両 丂偟偭偐傝婃挘傟偽丄怴偟偄夎傪弌偝偣丄偦偺夎偑帪戙偵揔墳偟偰偄傞側傜偽丄戝偒偔惉挿偑偱偒傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅 丂 丂傕偆堦偮丄帠椺傪嫇偘傞側傜丄偐偮偰偺SONY偺僂僅乕僋儅儞偼堦悽傪晽阹偟偨丅 偦偺埑搢揑側彜昳椡丄昳懙偊偺僂僅乕僋儅儞偑偁偭偲偄偆娫偵iPod偵擖傟懼傢偭偨丅僇僙僢僩僥乕僾傪巊偭偨傾僫儘僌彜昳偱偁偭偨僂僅乕僋儅儞偐傜丄IC壒妝嵞惗婡偱偁傞iPod偵側偭偨丅 丂iPod偑敪攧偝傟傞慜偵丄婛偵Panasonic傗Sony傗丄偦偺懠偨偔偝傫偺儊乕僇偑IC壒妝嵞惗婡傪斕攧偟偰偄偨丅IC壒妝嵞惗婡偼丄僂僅乕僋儅儞偺傛偆側僇僙僢僩僥乕僾傪嬱摦偡傞婡夿晹暘乮儌乕僞傪偼偠傔暋嶨側儊僇晹暘乯偑側偄偺偱丄僂僅乕僋儅儞傛傝偢偄傇傫彫偝偔偰丄寉検偱丄儌僶僀儖偵偼傕偭偰偙偄偺彜昳偱偁偭偨丅 偟偐偟丄偙傟偼偁傑傝晛媦偟側偐偭偨丅偁傑傝攧傟側偐偭偨棟桼偼壗偐丠丂 丂壒妝嵞惗婡偺杮幙偱偁傞壒幙偺栤戣偱偼側偐偭偨丅偙偺庬偺儐乕僓偼庤寉偵壒妝傪挳偒偨偄丄妝偟傒偨偄偲偄偆僯乕僘偑嫮偄丅iPod偑弌傞傑偱偺IC壒妝嵞惗婡偼丄壒妝傪榐壒偡傞嶌嬈偑庤娫偩偭偨丅堦搙榐壒偟偰偟傑偊偽娙扨偵巊偊偨丅壒傕戝曄椙偐偭偨偑丄偦傟偱傕偁傑傝晛媦偟側偐偭偨丅 丂 丂偦偺榐壒嶌嬈傪娙扨偵偟丄庤娫傪夝寛偟偨偺偑iPod偱偁偭偨丅壒妝傪僨乕僞偲偄偆奣擮偱僀儞僞乕僱僢僩偐傜娙扨偵擖庤偟丄傑偨CD偐傜僷僜僐儞傪夘偟偰娙扨偵婰榐偡傞偲偄偆拝栚偼崱傑偱偺IC壒妝嵞惗婡偵偼側偐偭偨丅 丂偦偆偄偆揰偱丄iPod偼夋婜揑側彜昳偱偁偭偨丅偦偺寢壥丄僂僅乕僋儅儞傪偁偭偲偄偆娫偵嬱拃偟偨丅寑揑側巗応偺曄壔偑師乆偲婲偒傞偺偑僨僕僞儖帪戙偺摿挜偩丅 丂偙偆偄偆忬嫷偺拞偱丄愭擔丄屆偄僲乕僩僷僜僐儞偺OS傪WindowsXP偐傜俈偵擖傟懼偊偨丅儊乕僇惢偺惓婯DVD儕僇僶儕乕僨傿僗僋偱僀儞僗僩乕儖偟偨偑丄亀偙偺僨傿僗僋偼晄惓婯昳偺壜擻惈偑偁傝傑偡丅擣徹偑偱偒傑偣傫亁偲偄偆昞帵偑弌偨丅 亀偍偐偟偄丄偦傫側偼偢偼側偄亁偲丄儅僀僋儘僜僼僩偺揹榖擣徹愭偵揹榖偟偰丄帺摦墳摎揹榖偺巜帵偵廬偄丄僉乕傪偨偨偒丄悢帤傪擖椡偟偨偲偙傠柍帠偵擣徹偱偒偨丅 傎偭偲偟偨丅 丂偙傟偱丄僨僗僋僩僢僾偼Windouws7Professional丄僲乕僩PC偺怴偟偄偺偼Win8.1丄屆偄偺偼Win俈Professinonal偲側傝丄OS偵娭偟偰偼摉暘戝忎晇偲側偭偨丅 丂 丂崱夞偼丄儅僀僋儘僜僼僩Office2003傕僒億乕僩廔椆偲側傞偺偱拲堄偑昁梫偱偁傞丅 偨偩偟丄Office偼偁傑傝僀儞僞乕僱僢僩忋偱摦偐偡偙偲偑側偄偺偱丄OS偵斾傋傟偽僙僉儏儕僥傿忋偺婋尟偼彮側偄偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偙傟偼慺恖偺峫偊偱偡丅 丂傒側偝傫偼丄庤帩偪偺XP傪擖傟懼偊傑偡偐丠偦偺傑傑巊偄傑偡偐丠 丂偦偺傑傑偱傕丄摦嶌忋偼壗傜栤戣側偔巊偊傑偡傛両丂偨偩偟丄帺屓愑擟偱両 |

2014擭1寧25擔乮搚乯

僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偺擖傟懼偊

| 嶐擭曢傟偵丄崱傑偱巊偭偰偄偨僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞傪怴偟偄傕偺偵擖傟懼偊偨丅 丂崱傑偱偺僷僜僐儞乮PC乯偼丄PC慻棫壆偝傫偐傜攦偭偨傕偺偱丄晹昳傪婑偣廤傔偰慻傒忋偘偨偲偄偆傕偺偱丄帺暘偱慻傒棫偰偨偺偲摨偠傛偆側傕偺丅 丂CPU丄僼傽儞丄揹尮儐僯僢僩丄儅僓乕儃乕僪丄HDD丄DVD僪儔僀僽丄儊儌儕乕丄偦偺懠偺晹昳傪廤傔丄婛惢昳偺敔偵擖傟偰慻傒晅偗丄奺抂巕傪儚僀儎偱愙懕偟丄BIOS偺棫偪忋偘傑偱妋擣偟偰弌壸丅捛壛偱嬥傪暐偊偽丄Windows7偲偐俉偺OS偺慻傒崬傒僒乕價僗傕偁傝傑偡丅 丂 丂崱傑偱巊偭偰偄偨僨僗僋僩僢僾PC偼丄CPU偑intel QuadCore Q6600偱丄僋儘僢僋廃攇悢偑2.4GHz亊係偺傕偺丅OS偼Vista傪擖傟偰偄偨偑丄Vista偺寚揰偱摦嶌偑抶偔丄Windows俈偵擖傟懼偊偨丅惈擻揑偵偼慡偔栤戣偼側偐偭偨偑丄嵟怴偺CPU偺僨僗僋僩僢僾PC偵岎姺偟傑偟偨丅 丂 丂偙偺怴偟偄僨僗僋僩僢僾PC傕丄慜夞摨條偵Yahoo僆乕僋僔儑儞偺PC慻棫壆偝傫偐傜攦偭偨丅儊乕僇昳偵斾傋偰埨偔擖庤偱偒傑偡丅崱傑偱偺宱尡偐傜丄摿偵僩儔僽儖偼偁傝傑偣傫丅撪晹偺攝慄側偳傕偒傟偄偵傑偲傔偰寢懇偝傟偰偄傑偡丅 丂傕偪傠傫丄摦嶌傕栤戣偼慡偔偁傝傑偣傫丅OS偼Win7傪帺暘偱擖傟傑偟偨丅OS傪擖傟偨屻丄DVD僪儔僀僽丄偦偺懠偺傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖偡傞昁梫偑偁傝傑偡偑丄摿偵擄偟偄偙偲偼偁傝傑偣傫丅 丂帺暘偱丄敔傗丄儅僓乕儃乕僪傗丄CPU傗丄僼傽儞傗丄HDD側偳傪攦偭偰偒偰慻傒棫偰偰傕摨偠偙偲偱偡丅偡傋偰偺晹昳偼昗弨巇條偵弨偠偰嶌傜傟偰偄傑偡偐傜丄奺愙懕抂巕偺宍忬傗僐僱僋僞乕丄攝慄椶傕揔崌偡傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅 丂怴偟偄僷僜僐儞偼偝偡偑偵崅懍偱丄婥帩偪傛偔摦嶌偟傑偡丅庤懸偪帪娫偲偄偆僀儔僀儔偑偁傝傑偣傫丅杮摉偵媄弍偺恑壔傪幚姶偱偒傑偡丅 丂CPU偼嵟怴偺intel Core i7-4770偱偡丅僋儘僢僋偼3.4GHz亊係偱丄僗儗僢僪(拲侾乯偼8屄偁傝傑偡丅RAM儊儌儕偼俉GB乮埲慜偺PC偼俀GB偱偟偨)丄庡儊儌儕偼SSD乮俀係侽GB)丄曗彆儊儌儕偲偟偰HDD傪俀婎丄侾丏俆TB偲俆侽侽GB偱偡丅 丂 丂侾丏俆TB偼摦夋梡丄俆侽侽GB偼惷巭夋丄媦傃僨乕僞僶僢僋傾僢僾偲偟偰巊偄暘偗偰偄傑偡丅儊僀儞僪儔僀僽梡SSD偵偼僨乕僞傪擖傟側偄傛偆偵偟偰丄摦嶌懍搙傪懍傔傞傛偆偵拲堄偟偰偄傑偡丅 丂CPU偼攦偭偨偲偒偼丄i7-4770偑嵟懍偩偭偨偺偱偡偑丄崱偼Corei7-4771偲偄偆僋儘僢僋偑俁丏俆GH倸亊係偺傕偺偑弌夞傝巒傔傑偟偨丅偙偺暘栰偼棷傑傞偙偲側偔丄尷傝側偔崅懍壔丄僗僺乕僪傾僢僾偟傑偡丅 丂偍偐偘偱揹尮ON帪偺棫偪忋偘丄OFF帪偺愗抐偼侾侽昩慜屻偱姰椆偟傑偡丅 OS偼Windows俈丂HomePremium 64價僢僩(擔杮岅斉乯傪擖傟傑偟偨丅 丂埲慜偺PC偼Windows7 ultimate傪偄傟偰偄傑偟偨偑丄Ultimate偼慡悽奅尵岅偵懳墳偟偨OS偱丄悽奅拞偳偙偵帩偭偰峴偭偰傕巊偊傑偡偑丄擔杮偱巊偆偵偼晄梫偱偡丅 丂OS傪擖傟傞偵偮偗偰丄Windows8傕峫偊偨偺偱偡偑丄庤尦偺僲乕僩PC偵偼Win8偑擖偭偰偄傑偡丅偙偺Win8偼崱傑偱偺Win Xp丄Win 7偲偼巊偄曽偑堘偭偰柺嬺偄傑偡丅 Win8偼巊偄偯傜偄OS偱儅僀僋儘僜僼僩偺幐攕嶌偩偲巚偄傑偡丅 丂偦偆尵偊偽丄Windows 95丄98丄偦偟偰XP偲側傝丄摦嶌偑屌傑傞偙偲偑側偔側傝丄巊偄傛偔側傝傑偟偨丅XP偼戝曄慺惏傜偟偄OS偩偲巚偄傑偡丅偦偺屻偺Vista偼梋寁側攝椂偱摦嶌偑廳偔側傝晄昡偱偟偨丅寉検偱崅懍偱戝曄岲昡偩偭偨XP偺儊儞僥僒乕價僗偑崱擭3寧偵側偔側傝傑偡偺偱丄巇曽側偔Windows7傗俉偵堏峴偟側偗傟偽側傝傑偣傫偑丄Windows8偼僷僜僐儞偲僞僽儗僢僩抂枛側偳偵傕巊偊傞傛偆夋柺傪曄偊偨偨傔丄PC偲偟偰偼巊偄偯傜偔姶偠傑偡丅偙傟偼丄巹偺巊梡姶偱偡丅 丂偙偺儂乕儉儁乕僕偺嶌惉傗丄夛幮偺怴暦偺曇廤嶌嬈側偳偵僨僗僋僩僢僾PC傪巊偭偰偄傑偡偑丄Corei 7偼杮摉偵夣揔偱偡丅 丂崱傑偱偺CPU偼崅懍壔偡傞偨傔偵僋儘僢僋廃攇悢傪忋偘傞偙偲傪嫞偄傑偟偨丅僋儘僢僋傪忋偘傞偲丄敿摫懱撪晹偺敪擬偑戝偒偔側傝丄揹婥傪偨偔偝傫徚旓偟傑偡丅 丂偲偄偆偙偲偼戝偒側僼傽儞傪庢傝晅偗偰椻傗偡丄傑偨偼悈椻偺曻擬婍傪巊偆昁梫偑偁傝傑偡丅揹尮儐僯僢僩偺梕検傕戝偒偔側傝傑偡丅僷僜僐儞傪巊偆嵺偺揹婥偺巊梡検偑憹偊傑偡丅幵偱偄偊偽丄僈僜儕儞傪偑傇堸傒偡傞僗億乕僣僇乕偵忔偭偰偄傞傛偆側傕偺偱偡丅 丂嵟嬤偺Corei7偼丄摦嶌僗僺乕僪偑昁梫側帪偼崅懍壔偺偨傔僋儘僢僋廃攇悢偑忋偑傝丄寉偄嶌嬈傪偡傞偲偒偼丄掅偄摦嶌廃攇悢偱摥偔傛偆偵側偭偰偄傑偡偺偱丄揹椡徚旓傕僩乕僞儖偱偼壓偑傞傛偆夵椙偝傟偰偄傑偡丅徣僄僱偲偄偆偙偲偱偡偹丅 丂傕偆堦偮戝曄巊偄傗偡偄偙偲偑偁傝傑偡丅 偙偺僨僗僋僩僢僾PC偼丄慜柺偵SD僇乕僪傗丄偦偺懠偺僇乕僪椶偺儅儖僠僇乕僪儐僯僢僩偑拝偄偰偄傑偡丅捈愙SD僇乕僪偑憓擖偱偒傑偡偺偱偲偰傕曋棙偱偡丅 丂偙偺儅儖僠僇乕僪儐僯僢僩偼巗斕偟偰偄傑偡偐傜丄偩傟偱傕僨僗僋僩僢僾PC偺慜柺偵庢傝晅偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅 丂偝傜偵丄揤柺偵丄USB抂巕偑4屄丄僿僢僪僼僅儞抂巕丄儅僀僋抂巕丄揹尮僗僀僢僠偑拝偄偰偄傑偡偺偱憖嶌偑妝偵偱偒傑偡丅壓偺幨恀偺偲偍傝偱偡丅 丂 丂崱偼丄偙傟偱廫暘枮懌偟偰偄傑偡偑丄媄弍偺恑曕偱偳偆偄偆傕偺偑尰傟傞偐妝偟傒偱偡丅 (拲侾乯僗儗僢僪乮sled)偲偄偆堄枴偼丠丂 丂彫宆偦傝丄丂巇帠偺恑峴忬嫷丂偲偄偆堄枴傕偁傞丅 丂 丂偙傟偼丄彮乆擄偟偄榖偵側傝傑偡偑丄Windows 僔儕乕僘偺OS偼丄僗儗僢僪偲屇偽傟傞扨埵僾儘僌儔儉傪暲楍張棟偡傞儅儖僠僞僗僋僔僗僥儉傪嵦梡偟偰偄傞丅 丂 丂OS帺懱傗丄1偮偺傾僾儕働乕僔儑儞僾儘僌儔儉傕暋悢偺僗儗僢僪偱峔惉偝傟傞偨傔丄偨偲偊偽丄Windows XP偱丄Internet Explorer傪婲摦偟偨偩偗偱PC偺儊儌儕忋偵100埲忋偺僗儗僣僪偑撉傒崬傑傟偨忬懺偵側傞丅 丂 丂CPU偼偙傟傜偺僗儗僢僪傪悢儈儕昩偛偲偵愗傝懼偊偰弴斣偵幚峴偡傞偙偲偱丄偡傋偰偺僾儘僌儔儉偑摨帪偵摦偄偰偄傞傛偆偵尒偣偰偄傞丅 丂 丂幚嵺偵偼丄僗儗僢僪偵傛偭偰CPU偺晧壸偑堎側傞偟丄昁梫側帪偑棃傞傑偱幚峴偝傟側偄僗儗僢僪傕偁傞丅榖傪傕偆彮偟暘偐傝傗偡偔偡傞偨傔丄CPU偺1偮偺僐傾偑扨埵帪娫偵10屄偺僗儗僢僪傪1夞偢偮張棟偱偒傞惈擻傪帩偮偲壖掕偡傞丅偦偆偡傞偲丄偙偺CPU傪2僐傾偵偡傟偽丄扨埵帪娫偺張棟僗儗僢僪悢偼2攞偺20偵側傞丅偮傑傝丄PC偺張棟懍搙偑2攞偵側傞丅4僐傾側傜4攞偺僗僺乕僪傾僢僾偵側傞丅偩偐傜僗儗僢僪偑懡偄傎偳丄僷僜僐儞偺張棟懍搙偑懍偔側傞丅 丂Intel i7 偼僐傾偑係屄偱丄僗儗僢僪偼俉屄帩偮偲偄偆嵟懍偺CPU丅 丂 丂僷僜僐儞傪攦偆帪偵拲堄偟偨偄偺偼丄Intel i7偲昞帵偝傟偰偄偰傕丄俀僐傾偺傕偺傗丄僗儗僢僪偑係屄偺傕偺傕偁傞丅i3丄i5丄i7偲偄偆昞帵偩偗偱惈擻傪偡傋偰昞帵偟偰偄傞傢偗偱偼側偄偲偄偆偙偲丅 丂堦斒揑偵偼丄i3丄i5丄i7偲偄偆弴偵崅惈擻丄崅懍壔偑恾傜傟偰偄傑偡丅 偙偺intel Corei7 4770 3.4GHz CPU 偼丄戞4悽戙宆偲屇偽傟偰偄傞丅 |

丂

丂

慜柺偺儅儖僠僇乕僪儐僯僢僩偲丄揤柺偺USB丄Power僗僀僢僠側偳

![]()

俀侽侾俁擭侾寧侾係擔乮寧乯

Win8偵OS傪僶乕僕儑儞傾僢僾

| 丂儅僀僋儘僜僼僩偐傜僱僢僩偱丄亀侾寧拞偵ZenBook偺OS乮Win7)傪Win8偵僶乕僕儑儞傾僢僾偡傟偽丄摿暿偵埨偔採嫙偡傞亁偲偄偆楢棈偑偁偭偨丅壙奿丟侾俀侽侽墌 丂偁傑傝丄僱僢僩偱僜僼僩傪峸擖偡傞偺偼岲偒偱側偄偑丄儅僀僋儘僜僼僩側傜埨怱偐偲巚偄丄巚偄愗偭偰僟僂儞儘乕僪偟丄Win8偼偳傫側傕偺偐僂僉僂僉偟偰OS傪擖傟懼偊偨丅柍帠偵僶乕僕儑儞傾僢僾偑偱偒偨丅 丂嵟嬤丄検斕揦偺PC攧傝応偵備偗偽丄巐妏偺僇儔僼儖側夋柺偑塮偭偰偄傞偺偑尒偊傞偑丄偁傟偑Win8偺棫偪忋偑傝夋柺偱丄栚傪堷偔僨儌梡偺夋柺峔惉偱偡丅 丂嵟弶偼憖嶌偵彮偟屗榝偭偨偑丄姷傟傟偽XP偱傕丄Win7偱傕丄Win8偱傕摨偠丅 彫惗偼偙偺俁庬偺OS傪丄偦傟偧傟偺PC偵擖傟偰巊偭偰偄傑偡丅 ZenBook偼Win8丄儗僢僣僲乕僩偼WinXP丄僨僗僋僩僢僾偼Win7偲側偭偰偄傑偡丅 丂XP偼僔儞僾儖偱梕検傕彫偝偔丄寉夣側OS偱戝曄巊偄傗偡偄偑丄偦傠偦傠儅僀僋儘僜僼僩偼僒乕價僗僷僢僋俁偱偦偺屻偺峏怴僒乕價僗偼拞巭偡傞傛偆偱偡丅 丂 丂Bista偑XP偺屻偵敪攧偝傟傑偟偨偑丄偙傟偼戝幐攕嶌偱偡丅旕忢偵偍偣偭偐偄側丄傢偢傜傢偟偄儊僢僙乕僕偑弌偰丄梕検偑戝偒偔丄摦嶌偑撦偄傕偺偱偡丅 丂 丂Win7偼丄XP偲摨條偵寉偔偰丄巊偄椙偄俷俽偱偡丅 丂 丂Win8偼崱傑偱偲彮偟庯傪曄偊偨僜僼僩偱丄i-Phone傗i-Pod側偳偺僞僢僠僷僱儖傪堄幆偟丄夋柺僞僢僠憖嶌傪壜擻偵偟偨傕偺偱偡偑丄晛捠偺塼徎僨傿僗僾儗僀偼偦偺傑傑廬棃偺傛偆偵巊偊傑偡丅 丂偦傟偧傟偺OS偱棫偪忋偘偲丄廔椆偺巇曽偑彮偟堘偄傑偡偑丄偦傟傪妎偊傟偽摿偵擄偟偄偙偲偼偁傝傑偣傫丅 巹偺姶憐傪傑偲傔傞偲丄 丂嘆Windows XP偼丄僷僜僐儞偑捵傟傞傑偱偦偺傑傑巊梡偡傞偺偑儀僞乕偱偡丅 丂丂丂Win 7傗丄Win 俉偵僶乕僕儑儞傾僢僾偡傞昁梫偼摿偵側偄偲巚偄傑偡丅 丂丂丂媡偵丄倂倝値俈傗俉偵偡傞偙偲偱丄摦嶌偵巟忈傪棃偨偡偐傕偟傟傑偣傫丅 丂丂丂倂倝値俈傗俉偼寢峔丄HDD傗SSD偺梕検傪怘偄傑偡偺偱梫拲堄偱偡丅 丂丂丂偨偩偟丄XP偼崱偺撪偵丄Service Pack3偵昁偢峏怴偟偰偍偔偙偲偱偡丅 丂丂丂崱擭壞偛傠偵偼丄峏怴僒乕價僗偑側偔側傞傛偆側忣曬偑偁傝傑偡丅 丂嘇Win7偼丄Win8偵峏怴偡傞昁梫偼側偄偲巚偄傑偡丅 丂丂丂倂倝値俈偼傑偩丄摉暘偺娫偼Service Pack偺峏怴偑婜懸偱偒傑偡丅 丂丂丂摿偵丄嶐擭偺屻敿偵攦偭偨僷僜僐儞偱Win 7偺傕偺偼丄崱擭俀寧傑偱側傜 丂丂丂侾俀侽侽墌偱峏怴偑壜擻偱偡丅偟偐偟丄摿偵峏怴偡傞偙偲傕側偄偱偟傚偆丅 丂嘊偙傟偐傜攦偆梊掕偺僷僜僐儞偼丄怴偟偄Win 8偑偄偄偲巚偄傑偡丅 丂丂丂Win 7偺僷僜僐儞偑楑偗傟偽丄倂倝値俈傪攦偭偰傕丄傛偄偱偟傚偆丅 壓偵庡側摦嶌夋柺傪徯夘偟傑偡丅 |

| 丂崱擔偼戝夾擔丅 屻丄悢帪娫偱崱擭傕廔傢傝偩両丅崱擭傕抁偐偭偨側両偲偄偆姶偠傪書偒偮偮擭傪墇偡丅 丂偝偰丄巊偭偰偄傞僷僜僐儞偺摦嶌偑夣懍側偺偼婥帩偪偑偄偄丅揹尮僗僀僢僠傪擖傟傞偲丄偁偭偲偄偆娫偵棫偪忋偑傝丄嶌嬈偑巒傔傜傟傞丅愗傞帪傕偡偖愗傟傞丅 丂慜夞偼丄僲乕僩僽僢僋偺怴惢昳丄ASUS丄ZenBook偺徯夘偲丄僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偺HDD偺庢懼偊傪彂偄偨丅偦偺屻丄椉曽偲傕慡偔壗偺僩儔僽儖傕側偔夣挷偵摦嶌偟偰偄傞丅偦偙偱丄婥傪傛偔偟偰丄僨僗僋僩僢僾偺SSD乮侾俀侽GB)傪嵞搙庢傝奜偟丄堦夞傝戝偒側梕検偺俀係侽GB偺SSD偵嵞搙姺憰偟偨乮擖傟懼偊偨乯丅娵偛偲僐僺乕傪峴偭偨丅 丂僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼丄幨恀傗價僨僆偺壛岺傗丄儂乕儉儁乕僕偺曇廤傗丄怴暦偺曇廤側偳儊僀儞嶌嬈梡偵巊偭偰偄傞偺偱丄壗傗偐傗偲僨乕僞偑偡偖棴傑傞丅 偩偐傜彮偟梋桾偑梸偟偔偰丄俀係侽GB偺傕偺偵庢傝姺偊偨丅 丂庢傝奜偟偨SSD乮侾俀侽GB)偼丄儗僢僣僲乕僩僷僜僐儞偺HDD偲庢傝姺偊傞偙偲偵偟偨丅 偙偺儗僢僣僲乕僩偺HDD偼SATA婯奿丄俀丏俆僀儞僠丄俉侽GB丄俆係侽侽夞揮/暘偺巇條偺傕偺丅儗僢僣僲乕僩偺昳斣偼丄CF-Y7BWHAJS偱嬈柋梡偺巇條偵側偭偰偄偨丅惢憿偼2008擭惢丄挷傋偰傒傞偲丄HDD偼SATA乮僔儕傾儖ATA乯婯奿偵側偭偰偄傞偺偱丄尰嵼丄偨偔偝傫斕攧偝傟偰偄傞嵟怴巇條偺SSD偑巊偊傞偙偲傪妋擣偟偨丅 丂棤奧偺價僗俁杮傪奜偡偲HDD偑尒偊丄娙扨偵庢傝奜偣傞丅僼儗僉僔僽儖丒僾儕儞僩僔乕僩偵晅偄偰偄傞僐僱僋僞傪拲堄怺偔HDD偐傜庢傝偼偢偟丄SSD乮侾俀侽GB)偺僜働僢僩偵嵎偟崬傒丄SSD傪廂擺偡傟偽庢傝懼偊偼廔椆偡傞丅 丂僜僼僩偺堏峴偼擇偮偺曽朄偑偁傞丅 丂丂嘆USB亅SATA曄姺僐乕僪傪巊偭偰丄娵偛偲僐僺乕偡傞傗傝曽 丂丂嘇Windows乮OS乯倃俹偺DVD偱嵟弶偐傜僀儞僗僩乕儖偡傞曽朄 丂嘆偼娵偛偲僐僺乕偡傞傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩偑僱僢僩偱柍椏偱攝怣偝傟偰偄傞偺偱丄揔摉側傕偺傪巊偊偽偄偄丅 僷僜僐儞偺倀俽俛抂巕偵倀俽俛僐乕僪傪偮側偓丄僐乕僪偺曅曽偼曄姺傾僟僾僞乕偵偮側偄偱丄曄姺傾僟僾僞偵俽俽俢傪庢傝晅偗偰丄僐僺乕傪奐巒偡傞丅 偙偺応崌偼丄尰梡拞偺俠僪儔僀僽乮俫俢俢乯偺僜僼僩偼娵偛偲俽俽俢偵僐僺乕偝傟傞丅 崱夞偼嘇偺曽朄偱丄堦偐傜俷俽傗傾僾儕僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖偟偨丅 丂嘇偱傗傟偽丄晄梫偵側偭偨棴傑偭偰偄傞僨乕僞偼攔彍偱偒傞偑丄梸偟偄僨乕僞傑偱徚偊偰偟傑偆丅偄傠傫側傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪偡傋偰擖傟捈偡昁梫偑偁傞丅 丂嘇偺応崌丄拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄揹尮僗僀僢僠傪擖傟偰丄棫偪忋偑傞捈慜偵F2僉乕傪墴偟偰丄BIOS夋柺偱婲摦弴埵傪曄峏偟側偗傟偽側傜側偄偙偲丅 丂偙傟傕娙扨偵峴偊傞丅DVD僪儔僀僽傪堦斣忋偵帩偭偰峴偒丄DVD偐傜棫偪忋偘傞傛偆偵偡傟偽偄偄丅DVD僪儔僀僽偵WindowsXP偺僀儞僗僩乕儖DVD傪擖傟偰揹尮僗僀僢僠傪擖傟傞偲丄OS傪撉傒崬傒巒傔傞丅屻偼巜帵偵廬偭偰傗傟偽偄偄丅 丂偙傟偱OS偺僀儞僗僩乕儖偑廔椆偡傞丅屻偼傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩偱偁傞Office乮儚乕僪丄僄僋僙儖丄僷儚乕億僀儞僩丄傾僂僩儖僢僋側偳乯傗懠偺傾僾儕働乕僔儑儞傪擖傟捈偡丅偪傚偭偲柺搢偩偑丄晄梫側傕偺偑側偄偺偱婥帩偪偑偄偄丅 儗僢僣僲乕僩CF-Y7偼丄俠俹倀偑Core Duo L7500 1.6GHz偱傑偢傑偢偺惈擻丅RAM偼 2GB 尦乆偺OS偼VISTA偩偭偨偑丄XP偵僟僂儞僌儗乕僪偟抲偒姺偊偨丅 SurvicePack俀側偺偱丄僱僢僩偱SurvicePack3傪僟僂儞儘乕僪偟偨丅 HDD傪SSD偵姺憰偟偨寢壥偼師偺偲偍傝丄夣懍偵側偭偨丅 丂丒揹尮僗僀僢僠ON屻丄僷僗儚乕僪傪暦偄偰偔傞傑偱偺帪娫丟28昩佀8昩 丂丒僷僗儚乕僪擖椡屻丄棫偪忋偑傞傑偱偺帪娫丟20昩佀9昩 丂丒揹尮OFF儃僞儞傪墴偟偨屻丄揹尮偑愗傟傞傑偱偺帪娫丟60昩埲忋佀18昩 戝暆偵夵慞偝傟丄嵟怴偺僲乕僩僷僜僐儞暲傒偵懍偔側偭偨丅 SSD偼HDD偵斾傋揹抮偼怘傢偢丄実懷帪偺僶僢僥儕乕摦嶌帪娫偑挿偔側傝丄俫俢俢偺儌乕僞偺夞揮壒傕側偔惷偐側僷僜僐儞偵惗傑傟戙傢偭偨丅 敿摫懱媄弍偺恑壔偼幚偵慺惏傜偟偄丅 偙傟偱偟偽傜偔儗僢僣僲乕僩傕垽梡偱偒偦偆偩両 |

| 俁丏俆僀儞僠HDD偲丄俀丏俆僀儞僠SSD偺戝偒偝偺堘偄丄梕検偼偳偪傜傕俀係侽GB | |

|

|

| 彫偝偄曽偑2.5僀儞僠SSD 戝偒偄曽偑僨僗僋僩僢僾梡3.5僀儞僠HDD |

HDD偲SSD偺棤柺 |

|

|

| 2.5僀儞僠婯奿SSD偺昞柺 | 2.5僀儞僠婯奿SSD偺棤柺 |

2012擭12寧20擔乮栘乯

| 僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偺崅懍壔偺僩儔僀 |

| 丂嵟嬤丄攦偭偨俙俽倀俽丟倅倕値俛倧倧倠偼丄挻敄宆僲乕僩僽僢僋偱丄倝値倲倕倢偑悇恑偟偰偄傞倀倢倲倰倎俛倧倧倠偺巇條傪枮偨偟偰偄傞丅偙偙傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅 丂倝値倲倕倢偼僷僜僐儞怱憻晹偺俠俹倀傪惢憿偡傞悽奅堦偺夛幮偱偁傞偑丄嵟嬤丄僗儅儂偺棳峴偱僷僜僐儞廀梫偺怢傃偑撦偔側傝丄偦傟偵婋婡傪姶偠偰僲乕僩僷僜僐儞暘栰偱崅惈擻乮崅懍乯丄寉検丄敄宆丄挿帪娫嬱摦偺撈帺巇條傪寛傔偰丄偦傟偵揔崌偟偨僲乕僩僷僜僐儞傪亀倀倢倲倰倎俛倧倧倠亁偲屇傇偙偲傪嫋壜偟偰偄傞丅嵟嬤偵側偭偰奺幮偐傜亀倀倢倲倰倎俛倧倧倠亁偑敪攧偝傟弌偟偨丅 丂偙偺倅倕値俛倧倧倠偵偼丄俫俢俢乮僴乕僪僨傿僗僋乯偱偼側偔丄俽俽俢乮僜儕僢僪僗僥乕僩丒僪儔僀僽乯偑搵嵹偝傟偰偄傞丅俫俢俢偼帴婍墌斦偑枅暘俆俀侽侽夞揮偲偐丄俈俀侽侽夞揮偲偄偆崅懍偱夞揮偟丄偦偺墌斦昞柺偡傟偡傟偵僿僢僪偲偄偆晹昳偑墌斦偵僨乕僞傪彂偒崬傫偩傝丄撉傒弌偟偡傞峔憿偵側偭偰偄傞丅偩偐傜丄堦斒揑偵偼夞揮悢偑憗偄傎偳丄撉傒丒彂偒偺懍偝偼懍偔側傞丅 僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼俁丏俆僀儞僠婯奿偺傕偺偑庡偵巊傢傟偰偄傞偑丄僲乕僩僷僜僐儞偱偼彫宆壔偝傟偨俀丏俆僀儞僠傗丄偝傜偵彫偝側侾丏俉僀儞僠婯奿偺傕偺偑偁傞丅 丂偟偐偟丄HDD偺儌乕僞偼僷僜僐儞傪巊偭偰偄傞娫偼忢偵堦暘娫偵俆係侽侽夞揮丄偡側傢偪堦昩娫偵俉侽夞揮偐傜侾俀侽夞揮偲偄偆崅懍偱夢偭偰偄傞丅 丂梋択偩偑丄儌乕僞偼擔杮揹嶻偺傕偺偑悽奅拞偺HDD偵嵦梡偝傟丄偦偺僔僃傾偼俈侽亾傪挻偡偲暦偄偰偄傞丅摉慠丄儌乕僞偼庻柦偑偁傝丄傛偔僷僜僐儞傪巊偆恖側傜丄俫俢俢偼俀乣俁擭偱夡傟傞丅僷僜僐儞撪偱僇僞僇僞偲偄偆傛偆側壒偑偟偰丄側偐側偐僨乕僞傪撉傒弌偣側偔側傞偲丄庻柦偼嬤偄徹嫆丅 丂僿僢僪偼帴婍墌斦偺昞柺偡傟偡傟偱丄愙怗偟側偄偓傝偓傝偺娫妘傪曐偭偰墌斦偵帴婥傪彂偒崬傫偩傝丄撉傒偩偟偨傝偟偰偄傞偺偱丄僿僢僪偑壗偐偺僔儑僢僋偱墌斦偵偪傚偭偲偱傕愙怗偟傑偆偲俫俢俢偼夡傟偰偟傑偆丅俫俢俢偑夡傟傞偲丄僨乕僞偑庢傝弌偣側偔側傞偺偱丄屻偺僼僅儘乕偑戝曄偵側傞丅 丂僇乕僫價偵俫俢俢傪愊傫偩傕偺偼崅媺昳偱偁傞偑丄偦傟偼HDD偺婰壇梕検偑戝偒偄偺偱丄偄傠傫側忣曬偑廂擺偱偒傞偐傜偩丅幵偼怳摦偑懡偄偺偱丄俫俢俢偵偲偭偰偼夁崜側娐嫬偵偁傞丅偩偐傜HDD傪暘岤偄僋僢僔儑儞嵽偱暍偭偰僔儑僢僋傪榓傜偘偰偄傞乮梋択乯丅 丂偙偺俫俢俢偼埲慜偵棳峴偭偨亀僼儘僢僺乕乮FDD)亁偲偄偆婰榐攠懱偵斾傋傞偲丄梕検偱FDD偑侾丏俁MB掱搙偩偭偨偺偱丄HDD偑侾俁侽GB偲偡傞偲壗偲10枩攞偺梕検偵側偭偰偄傞丅偟偐傕崅懍偱僨乕僞偺彂崬傒傗撉弌偟偑偱偒傞慺惏傜偟偄彜昳偱偁傞丅尰嵼偼丄侾侽侽侽俧俛乮侾俿俛乯傗俀侽侽侽俧俛乮俀俿俛乯偲偄偆傛偆側戝梕検偺傕偺傑偱埨偔庤偵擖傞傛偆偵側偭偨丅偙傟側傜FDD偵斾傋偰100枩攞偺梕検偵側傞丅 傕偺偡偛偄媄弍偺恑壔偱偁傞丅 丂偟偐偟丄嵟嬤偼僨僕僇儊傗儉乕價側偳挻崅夋幙偵側傝丄堦枃偺幨恀偺僨乕僞梕検偑戝偒偔側傝丄偦傟傜傪婰榐偡傞儊儌儕乕傕戝偒側梕検偺傕偺偑昁梫偵側偭偨丅 梕検揑偵偼俫俢俢偼怽偟暘側偔丄慡偔栤戣偼側偄丅 丂俷俽偑暋嶨偵側傝丄傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩偑戝偒側梕検傪怘偄丄摦嶌偑暋嶨偵側傞偲丄俠俹倀偲儊儌儕乕娫偺僨乕僞偺傗傝庢傝偑懡偔側傝丄偦偺暘丄帪娫偑偐偐傞丅 寢壥偲偟偰僷僜僐儞偺摦嶌懍搙偑撦偔側傞丅偩偐傜屆偄僷僜僐儞偱幨恀側偳戝梕検偺僨乕僞傪庢傝埖偆偲戝曄帪娫偑偐偐傞偙偲偵側傞丅 丂 丂嵟嬤丄敿摫懱儊儌儕乕偑恑壔偟戝梕検偺傕偺偑埨壙偵庤偵擖傞傛偆偵側偭偨丅 偙偺敿摫懱儊儌儕乕乮IC)傪壗屄偐巊偄丄僷僜僐儞偺儊僀儞儊儌儕乕偲偟偰丄俫俢俢偺戙傢傝偵巊偍偆偲奐敪偝傟偨偺偑俽俽俢偱偁傞丅 丂拞恎偼儊儌儕乕IC偲僐儞僩儘乕儖IC偩偗偱丄婡夿揑側晹暘偼慡偔側偄丅偩偐傜僔儑僢僋偵傕嫮偄偟丄摦嶌壒偑慡偔柍偄偟丄揹婥傕怘傢側偄偟丄庻柦傕挿偄丅偄偄偙偲恠偔傔偩偑丄枹偩抣抜偑崅偄丅崱尰嵼偱丄摨偠梕検側傜HDD偺俆攞乣侾侽攞偖傜偄偱偁傞丅彨棃偼傕偭偲傕偭偲楑偔側傞丅俫俢俢偐傜俽俽俢偵抲偒姺傢傞帪戙偑偦偙傑偱棃偰偄傞丅堦愄偐傜峫偊傞偲傑偝偵柌偺悽奅偱偁傞丅 丂敿摫懱儊儌儕乕偼儊儌儕乕僇乕僪傗丄倀俽俛儊儌儕乕傗丄俽俢僇乕僪側偳偱偍側偠傒偩偑丄俫俢俢偵戙懼偟傛偆偲偡傞偲嵟掅偱傕俇侽俧俛丄彮偟梋桾傪尒傞偲侾俀侽俧俛傗俀係侽俧俛掱搙偼昁梫偵側傞丅 丂偪傚偭偲慜傑偱俆枩墌傗侾侽枩墌傕偟偰偄偨偑丄嵟嬤偼媫寖偵抣抜偑壓偑偭偰丄侾俀侽俧俛側傜俋侽侽侽墌庛偱攦偊傞丅 丂偙偺俽俽俢傪擖庤偟HDD偲抲偒姺偊偟丄偳傟偔傜偄僷僜僐儞偺摦嶌偑懍偔側傞偐幚尡偟偰傒偨丅峸擖偟偨俽俽俢偼倝値倲倕倢幮偺惢昳偱丄愢柧彂偳偍傝偵庢傝晅偗丄娵偛偲堏偟懼偊傞僜僼僩偵偟偨偑偭偰姺憰嶌嬈傪恑傔傞偲丄俫俢俢撪偺僼僅儖僟傗僼傽僀儖傪SSD偵姰慡僐僺乕偑偱偒丄偡偖巊偊傞丅擄偟偄嶌嬈偼慡偔晄梫偱偁傞丅 丂寢壥偼偡偙傇傞夣揔丄夣懍偵側偭偨丅 丂丂丒揹尮傪俷俶偟偰偐傜僷僜僐儞偺摦嶌偑棫偪忋偑傞傑偱偺帪娫 丂丂丒揹尮傪俷俥俥偟偰丄僷僜僐儞偑愗傟傞傑偱偺帪娫 丂丂丒偄傠傫側傾僾儕働乕僔儑儞僜僼僩傪巊偆嵺偺摦嶌帪娫乮斀墳偺懍偝乯 側偳偵偮偄偰挷傋偰傒偨丅 巊梡偟偰偄傞僨僗僋僩僢僾僷僜僐儞偼丄尦乆崅惈擻側傕偺側偺偱丄尦乆摦嶌帪娫偵晄枮偼側偐偭偨偑丄偦傟偑堦憌懍偔側傝夣揔偵側偭偨丅 |

| 揹尮俷俶偟僷僗儚乕偺昞帵偑弌傞傑偱 | 佀 | 僷僗儚乕僪傪擖椡偟偰棫偪忋偑傞傑偱 | 佀 | 僔儍僢僩僟僂儞傪僋儕僢僋偟揹尮偑愗傟傞傑偱 | |

| 侾 | 侾俆昩 | 俇昩 | 侾係昩 | ||

| 俀 | 俇侽昩 | 侾0昩 | 係侾昩 | ||

| 俁 | 15昩 | 7昩 | 侾俁昩 | ||

| 乮拲庍乯 侾偼丄倅倕値倐倧倧倠偺摦嶌帪娫 俀偼丄俢倕倱倠俿倧倫僷僜僐儞丄俫俢俢偺摦嶌帪娫乮庢懼偊慜乯 俁偼丄俢倕倱倠俿倧倫僷僜僐儞丄俽俽俢偺摦嶌帪娫乮庢懼偊屻乯 侾偲俁偼傛偔帡偨悢抣偵側偭偨偑丄棫偪忋偑傝偼俢倕倱倠俿倧倫偑傑偩彮偟抶偄丅 偙偺棟桼偼俢倕倱倠俿倧倫偼丄棫偪忋偑傝帪偵枅夞丄俛IOS傗偦偺懠偺晅懏婡婍傪僠僃僢僋偡傞偨傔偵帪娫傪梫偟偰偄傞丅 Windows偺僗僞乕僩昞帵偑弌偰偐傜僷僗儚乕僪偺昞帵偑弌傞傑偱偺帪娫偼15昩偱丄ZenBook偲傎偲傫偳摨偠丅僷僗儚乕僪傪擖椡偟偰丄Window倱俈偑棫偪忋偑傞傑偱偺帪娫傕戝偒側嵎偼側偐偭偨丅 儚乕僪丄僄僋僙儖丄僷儚乕億僀儞僩丄僀儞僞乕僱僢僩僄僋僗僾儘乕儔丄儚乕僪丄僄僋僙儖丄僷儚乕億僀儞僩丄偦偺懠傾僾儕働乕僔儑儞傪摦嶌偝偣偰尒傞偲丄崱傑偱傛傝奿抜偵懍偄偙偲偑暘偐偭偨丅旕忢偵夣揔偵側偭偨丅 |

|||||

|

峸擖偟偨 俽俽俢 倝値倲倕倢幮惢 俁俁侽俽倕倰倝倕倱 侾俀侽俧俛 8,900墌 |

|

俽俽俢奜娤偲 戝偒偝 2.5僀儞僠 HDD偲 摨僒僀僘 3.5僀儞僠俫俢俢 庢晅偗嬥嬶 摨崼 |

俀侽侾俀擭俋寧侾擔

僷僜僐儞偺儁乕僕傪廩幚偡傞

| 丂嵟嬤丄僷僜僐儞偺惈擻偑奿抜偵懍偔側傝傑偟偨丅僲乕僩僽僢僋偼僨僗僋僩僢僾偵斾傋惈擻偑楎傞偲偄偆榖偼捠梡偟側偔側傞傎偳丄僲乕僩僽僢僋偺惈擻岦忋偑恾傜傟偰偄傑偡丅 丂嵟傕丄僗儅儂傗iPad側偳働僀僞僀婡婍偺惈擻傕栚傪尒挘傞懍偝偵側傝丄戝曄巊偄彑庤偑傛偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼慡偰敿摫懱偺崅惈擻壔偵婲場偡傞偲偙傠偱偡丅 丂 丂僨僗僋僩僢僾偑2戜丄僲乕僩偑庤尦偵4戜傕偁傝傑偡偑丄2擭傎偳偡傞偲怴惢昳偲嵎偑戝偒偔姶偠偰丄怴偟偄傕偺偑梸偟偔側傝傑偡丅 丂嵟怴偺僲乕僩偼ASUS丟ZenBook偲偄偆僨傿僗僾儗僀偑13僀儞僠偺傕偺傪巊偭偰偄傑偡丅偙偺徯夘傕偡偱偵偟偰偄傑偡偺偱丄偛棗偔偩偝偄丅 偙偺僲乕僩偺摦嶌偑偁傑傝偵懍偄偺偱丄僨僗僋僩僢僾偺摦嶌偑抶偔姶偠傞傛偆偵側傝傑偟偨丅僨僗僋僩僢僾偺CPU偼丄Quad丂俀丏係GHZ亊係偱偡偐傜僋儘僢僋偼懍偄曽偱偡丅 ZenBook偼侾丏俋GH倸亊俀偱扨側傞僋儘僢僋偺斾妑偱偼僨僗僋僩僢僾偑憗偄偼偢偱偡偑丄 ZenBook偺曽偑偄傠傫側憖嶌傪偟偰傕丄揹尮偺棫偪忋偑傝偵偟偰傕憗偄偺偼側偤偐側偲峫偊偰偄傑偟偨丅 丂偦偺棟桼偼丄ZenBook偼HDD偺戙傢傝偵SSD傪巊偭偰偄傑偡丅乮梕検偼侾俀侽GB乯 揹尮僗僀僢僠傪擖傟傞偲丄偡偖偵棫偪忋偑傝丄愗傞嵺傕偡偖偵愗傟傑偡丅 堦斒偺摦嶌傕憗偔丄僀儞僞乕僱僢僩傊偺傾僋僙僗傕旕忢偵懍偔夣揔偱偡丅 偦偙偱丄僨僗僋僩僢僾偺HDD傪SSD偵庢傝姺偊傞嶌嬈乮姺憰乯傪偟傑偟偨丅 寢壥偼戝枮懌偱戝曄夣揔偵摦嶌偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅 偦偆偄偆栿偱丄僷僜僐儞偵偮偄偰偺婰帠傕彂偙偆偲僷僜僐儞偺儁乕僕傪怴愝偟傑偟偨丅 TOP儁乕僕偵僷僜僐儞偺儃僞儞傪拝偗傑偟偨偺偱丄偛棗偔偩偝偄丅 僨僗僋僩僢僾偑夣挷偵側傝傑偟偨偺偱丄師偼儗僢僣僲乕僩偺HDD傪擖傟懼偊傛偆偐偲峫偊偰偄傑偡丅HDD偺擖懼偊乮姺憰乯偺嵺丄拲堄偟側偗傟偽側傜側偄揰偑偁傝傑偡丅 偦傟偼HDD偑SATA巇條偐丄IDE巇條偐傪帠慜偵妋擣偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅 丂 丂IDE偲丄SATA巇條偱偼丄僐僱僋僞偺抂巕偺宍忬丄僺儞悢偑慡偔堘偄傑偡丅傑偨僨乕僞偺傗傝庢傝偺巇曽偑丄IDE偼僷儔儗儖曽幃丄SATA偼僔儕傾儖曽幃偲尵偆偙偲偱丄偦偺傑傑偱偼慡偔屳姺惈偼偁傝傑偣傫丅埲慜偺傕偺丄戝懱俀侽侽俉擭埵傛傝埲慜偺傕偺偼丄IDE巇條偱偡丅 丂Windows XP偺屻敿埲崀丄俀侽侽俋擭埲崀偺惢昳偼杴偦SATA巇條偵側偭偰偄傑偡丅 IDE偺巇條偺応崌偼IDE巇條偺SSD傪攦傢側偗傟偽側傝傑偣傫丅偟偐偟丄偦偺応崌偼岠壥偑婜懸偱偒側偄傛偆偱偡偺偱丄僷僜僐儞傪怴偟偔攦偄姺偊偨曽偑儀僞乕偱偡丅 丂偙傟偼丄摉帪偺僷僜僐儞偺婎杮惈擻偑掅偄偨傔偵丄婰壇憰抲偩偗懍偄傕偺偵庢傝姺偊偰傕丄慡懱偺懍偝偑婜懸偱偒側偄偨傔偱偡丅 丂儗僢僣僲乕僩CF-Y俈偼SATA巇條偺傕偺偱偡偺偱丄偆傑偔僗僺乕僪傾僢僾偡傞偐偳偆偐丄僩儔僀偟偰傒傛偆偲峫偊偰偄傑偡丅 丂偦偺婰帠傕丄偍偄偍偄僷僜僐儞偺儁乕僕偱偛徯夘偡傞梊掕偱偡丅 |

2012擭2寧7擔乮壩乯

偙偙傑偱敄偔側偭偨僲乕僩僷僜僐儞

擔杮偺儊乕僇傕傃偭偔傝丠丂偁側偧傟側偄戜榩丂俙俽倀俽

偐偭偙偄偄僶僢僋偵擖偭偨倅倕値倐倧倧倠

偙傟偑僷僜僐儞偐丠丂偲巚偆傎偳両

| 僨僕僞儖媄弍偼棷傑傞偲偙傠傪抦傜偢丄僪儞僪儞恑壔偟懕偗偰偄傞丅 働僀僞僀揹榖偑偦偺嵟偨傞暘栰偱丄敿摫懱偺夠丄偦偺敿摫懱偑媫寖偵恑壔偟偰丄彜昳偺拞恎偑傔傑偖傞偟偔曄傢傝恑壔偡傞丅 偦傟偑僲乕僩僷僜僐儞暘栰偵傕旘傃壩偟偰丄挻敄宆丄挿帪娫嬱摦丄挻崅惈擻僷僜僐儞偑惗傑傟偰偄傞丅崱傑偱HDD乮僴乕僪僨傿僗僋乯偑婰榐攠懱偲偟偰孨椪偟偰偒偨偑丄偙偙偵偒偰敿摫懱儊儌儕乕偵抲偒戙傢傝偮偮偁傞丅偦傟偑SSD偱偁傞丅SSD偲偼僜儕僢僪僗僥乕僩僪儔僀僽偱丄敿摫懱儊儌儕乕傪巊偭偰偄傞偺偱丄挿庻柦丄徣揹椡丄挻崅懍丄崅怣棅惈偱偁傞丅壙奿偼HDD傛傝偼傑偩崅偄偑丒丒丒丅偦偺撪偵壙奿栤戣偼夝徚偡傞偼偢丅 2008擭偺Panasonic偺儀僗僩僙儔乕僲乕僩僷僜僐儞偺CF-Y7偲丄ASUS丂ZENBOOK丂UX俁侾E傪斾妑偟偰傒偨丅3擭娫偺媄弍偺恑壔偵嬃偔偽偐傝丅僇僶儞偵擖傟偰傕僗儕儉偱廂傑傝偑偄偄丅 |